马来西亚 达摩难陀 长老 著

周金言 译

作者介绍

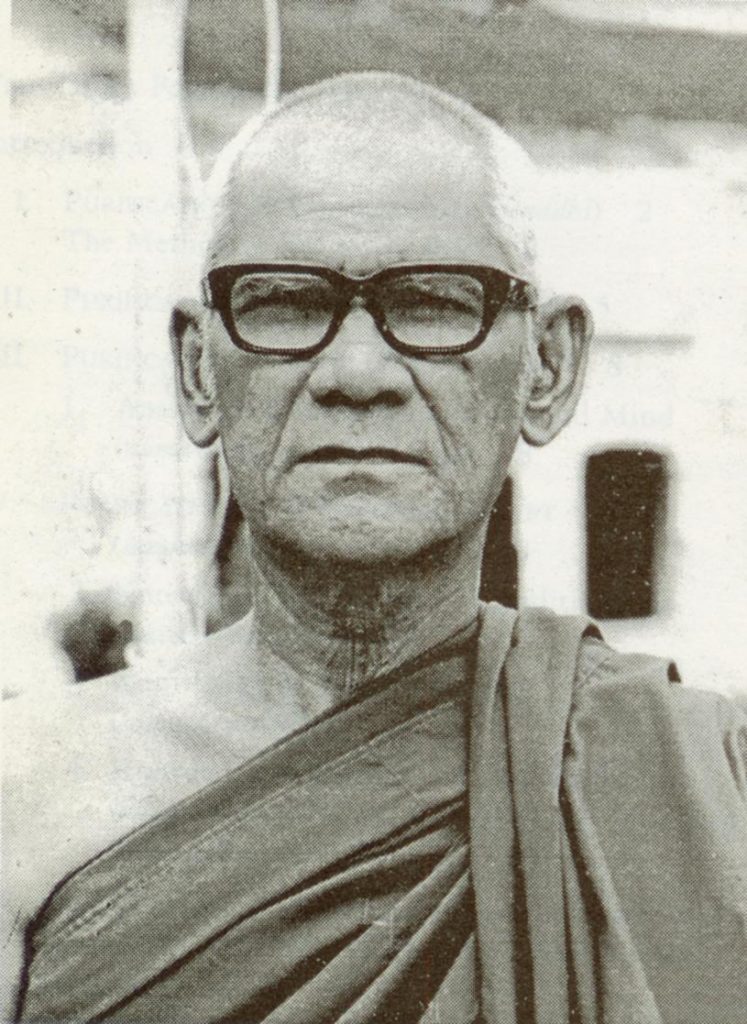

据马来西亚佛教总会报道:达摩难陀长老出生于1919年3月18日,家乡在锡兰南部。他在马达拉的基宁村一间学校受正规教育。

由于文化的影响,年幼时,他便对佛教产生了浓厚的兴趣,他有位出了家的舅父,成为他的精神导师。他的母亲是个非常开通及虔诚的佛教徒,虽然长老是个长子,但,母亲却鼓励他出家。母亲还说:“如果你结婚,只能照顾到家人而已;若出家成为法师,就能照顾到无数的众生。”

长老12岁时,依 Venerable k.Dhammaratana Maha剃度出家、在Venerable N.Sarananda Maha 座下成为沙马内拉。当中接受寺院的训练直到29岁受具足比库戒。为了更了解佛法,所以就进入哥伦维也华丹那佛学院及其他著名佛学府深造,随后7年,他专心研修梵文、佛教哲理、巴利文合经典。

26岁考获学院语言、哲学和巴利文经典研究文凭。

曾获得印度兴都大学奖学金,到该大学深造,主修梵文、兴都文和印度哲学,经过4年的专精研读,获得大学颁发印度哲学硕士学位。后来,回返锡兰建佛学院,实现说法度众的心愿,还出版佛教月刊给予村民阅读。

33岁那年,长老获得维戴加拉学院院长选派,前来马来西亚十五碑锡兰佛寺服务。

1962年。长老就在十五碑佛寺成立佛教弘法会,其目标是研究佛法和推广佛教文化,鼓励、促进和发展佛教真理和慈悲观以及培育宗教和平及认识。

1970年,马来西亚佛教总会成立,长老鼓励佛教弘法会青年组,大马锡兰佛教会青年组也加入马佛青总会。

同时马佛青总会也邀请长老为宗教导师,为佛青和佛教徒提供宗教资讯服务。

长老到过东西方国家弘法。他拥有东方研究大学,那兰陀大学、兴都大学所颁发的名誉博士学位。

60年代,长老是马来西亚宗教联系机构的活跃成员。

长老也是筹组各宗教谘询理事会的创办人之一。

目前,长老共有五十本著作,分别销售到世界各地,其中一本《佛教徒的信仰》已译成中文版,共出了九版,此书在国内流传极广,几乎成为大马佛教徒的生活手册。

编注:部分巴利专有名词采用新音译

沙马内拉:巴利语sàmanera的音译。是指于世尊正法、律中出家、受持十戒之男子。

汉传佛教依梵语saràmaneraka音译为“沙弥”、“室罗摩拏洛迦”等。

比库:巴利语bhikkhu的音译,指称巴利语传承的佛世比库僧众及南传上座部比库僧众;

比丘:梵语bhiksu的音译,北传曾译为“比丘”、“苾刍”等,指称源自梵语系统的北传僧众。

阿拉汉:巴利语arahant的音译,是对佛陀的尊称,也可指一切的漏尽者(khinàsava,断尽烦恼者),

包括诸佛、独觉佛及阿拉汉弟子。

汉传佛教依梵语arhant音译为“阿罗汉”,谓为小乘极果。其音、用法皆与上座部佛教有所不同。

法句经故事集正文

1 导读

佛陀在领导僧团的四十五年中,出于对世间的慈悲和对人类幸福的关怀,不停地弘扬他所证悟的佛法。佛陀忠诚的随行弟子阿难尊者具有超凡的记忆力,曾经恳求佛陀为他重述他未曾听闻过的佛陀说法。阿难尊者说他知道佛陀八万四千次说法。当然,也有其他弟子从一开始就亲近佛陀,因此也虔诚、忠实地记录佛陀的说法。

这些多闻弟子们明白正确记录佛陀说法和说法因缘的重要历史意义,因此佛陀入灭三个月后,他们召集了僧团中尊贵的阿拉汉比库诵出并结集佛陀所有的说法,方便佛法的弘扬,并避免后人误解、扭曲和修改佛法。

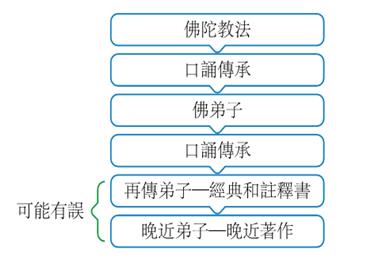

2 口耳相传的传统

佛陀的说法由僧团中一代又一代的弟子口耳传诵下来,直到西元前八十年锡兰才第一次以巴利语将佛法形诸文字。比库们公开复诵佛陀的说法,以避免错误或误用其它的词汇。

留传下来的不只是佛陀的教诲。佛陀在世时北印度人的生活和想法也被生动地留传下来。这些人包括国王、大臣、王子、婆罗门、农夫、外道、贱民、强盗、官吏、银行家、妓女、丈夫、妻子、情人、和儿女等。他们和现代人一样,都有着相同的弱点:贪、瞋、痴、嫉妒、懒惰、傲慢与愚痴等等。早期的佛教徒也很温顺、慈悲为怀、虔诚、聪敏、慷慨与奉献。

【法句经/故事集】生动活泼地描述了佛陀。佛陀在家信徒包括国王,如频婆娑罗王和波斯匿王;富翁如给孤独长者;妓女如丝蕊玛和一大群的平民,如理发匠、金匠、驯象师、特技演员、奴隶、猎人、渔人、园艺专家、屠夫、纺织工人和船民等。很多人从佛陀的教诲中受益良多,有些人则一无所得,依然故我。

【法句经/故事集】的故事触及人类的真实情感而感人肺腑。这些情感包括悲悯:如波她卡娜在一连串的事故中,丧失了所有的家人;幽默:有位比库出家剃度好几次,头因此光亮的就像“磨刀石”;罗曼史:难陀王子思念出家时遗弃在家的新娘子;阴谋诡计:如外道雇请妓女控告佛陀与她私通,又如摩醯提利的阴谋得逞,而害死佛陀信徒的皇后;政治:佛陀住在卢奚多河两岸的亲戚因为灌溉用水的争执而准备兵戎相见;戏剧张力:迭瓦达答(提婆达多)三番两次挑战佛陀,终于以悲剧收场。

3 佛陀的慈悲

当然,也有许多人反对佛陀。佛陀的表弟——迭瓦达答(提婆达多)曾经三次谋害佛陀不果。也有其它宗教的负责人控告佛陀与人私通、传播邪说,而企图破坏佛陀的名誉。但佛陀仍留在人间,一如不受污染的莲花,莲花也在佛教中象征纯洁。佛陀在世间,但不落世间。

佛陀的慈悲无远弗界。佛陀与清道夫、女奴交谈,接受最谦卑的人的供养。有一次,甚至接受一位婆罗门吃剩的菜饭,因为那是该婆罗门谦恭和虔诚的供养。佛陀曾经与众多不同的宗教师深入对话,讨论宗教上深具争论性的议题,如创造神存在与否,灵魂理论,神力,动物祭祀,苦行,典礼仪式和终极救赎等问题。这些深入的对话和讨论丰富了佛陀的说法。佛陀也因此理清了众多争议性的观念,外道们至今仍对这些观念议论不休。佛陀是世界上最伟大的宗教师。现代社会上从事教育工作的人可以从佛陀的教法中获得改进教育的方法。在佛陀一生的确切记载中,我们找不到佛陀对无法理解或不愿理解佛陀说法的人动怒或失去耐性。佛陀也未尝苛责别人。佛陀的耐心、宽容、无尽的慈悲和悲悯的智慧无人能及。

【法句经/故事集】的第一句法句说人心要为所有的作为—不论是善或恶负责。联合国教育科学文化组织(UNESCO)的人权组织章程序言回应了佛陀的说法:“人心引发战争,所以护卫和平的信念也必须在人的心中建立起来。”

佛陀具有一些超凡卓绝的能力,使他比其他的宗教师更伟大。他能够使最敌对、倔强、愚笨或意志脆弱的人奇迹似的改变心意和态度,这是因为佛陀具有超凡的能力,可以透视人的过去世,而人的过去世会影响今生的因缘。例如,佛陀明白一位年轻比库因为多生以来都是金匠,所以无法修习苦观,只能观想美丽的东西,佛陀就给他一朵金色的莲花,他因此能够迅速系念在前,心无旁鹜地精进修行。另外有一次,当佛陀在说法的时候,闻法大众中有人仰望天空,有人以手刮地,有人用手摇树,而不专心听讲,佛陀明白这是由于过去世时,他们分别是星象学者、地底下的动物和猴子的因缘造成的。第一位体认到有效的教诲,必须奠基于认清听者的性向和心理状态的人,就是佛陀。

佛陀对不同的弟子从不使用相同的教诲方式,在这方面而言,没有任何的宗教师可以与他匹俦。

佛陀总是依听众的年龄、气质、个性、身份或心理状态而应机说法。佛陀曾经延迟说法,直等到一位饥饿的牧牛人吃饱饭后,才开始说法,因为佛陀明白饥饿的人无法集中精神听闻法。有时候,佛陀甚至对发问题的人故意保持沉默,因为佛陀明白他的回答只会使发问的人更困惑。如同在任何的团体中,都有不同资质的人,有的人特别聪慧,如舍利弗,他们可以体会阿毗达摩(论)中最深奥的佛法,另一方面,慈悲的佛陀则利用不同的方法教导愚笨的弟子,例如他要周利般兔比库面向东方而坐,同时在搓揉干净的白布块时观想心灵的污垢。另外,当积撒.苟答弥因为丧子而悲痛逾恒,请求佛陀赐药救治她的儿子时,佛陀要她先去向村子里未曾有人逝世的家庭乞讨芥末种子,她遵照佛陀的话遍寻整个村子,都无法找到一户从来没有人逝世的人家,这时候,她才恍然觉悟到死亡原来是人生无法避免的必然结果,一如以下的法句所述:“不请自来,不告而别,来来去去,有什么值得哭泣呢?”

4 伟大的经典

肩负续佛慧命的早期弟子们效法佛陀的教法。因此结集的经典中有处理佛教心理学的阿毗达摩(论),它适合聪慧的人。也有佛陀长、中、短说法的经典,大部分的弟子都可以从研读这些经典中,明白佛陀大部分的说法。法句经是这些经典中的第五部分,也是最后的一部份。法句经所汇集的佛陀说法(法句)最适合广泛的读者,其中的故事比之世界上最伟大的文学、诗词和小说创作都不遑相让。(三藏中的律是专门规范僧团比库和比库尼的戒律)法句经和本生谭(佛陀过去世的故事)毫无疑问地是宗教史上最为人传诵和引述的经文。几世纪以来,世界各国的文化、风俗和思想都多少受到法句经的影响,整个东南亚,尤其是泰国、缅甸和锡兰,法句经的故事是母亲哄婴孩时最喜爱的题材之一,多闻的比库也一再引用法句经的故事去指导、鼓舞、激励各阶层的人。无数的人在关键的时刻,心中因为浮现法句经故事而不说谎、不杀昆虫,不散播谣言、去除邪见、不做非分之取;如果世间人在面对贪、瞋、痴时,能展现慈悲与智慧,那么法句经绝对功不可没。

5 佛陀的足迹

佛陀把他的证悟和成就归功于他自己的努力和智慧,这种体认超越所有的人,佛陀曾经对一位病人指出,引导人证得究竟解脱和涅槃的方法,就是戒、定、慧三学。

佛陀的弟子,同时也是最早期弘扬佛法的法师们效法佛陀,教导人们修习三学,这些佛弟子们善用法句经和故事来教导不同性向和才情的听众。法句经也是弘法的法师准备题材时,方便、优秀的参考资料,即使直到今日,讲演或著作讨论佛法的人,若不引用法句经,将很难适当的表达佛法。

佛陀从未宣称发明或创造他所教诲的法,如同所有过去过去诸佛,佛陀涤除使人无法证悟究竟真理的无明,并向人指引这些方法。因此,他的法句所说的真理也可以在其它宗教的经文中发现,Roy C.Amore的《两位大师,一种道理》一书中有如下的叙述:“任何人阅读耶稣在山顶上的训诫(马太福音5—7),必然会想起这也是简洁精要的佛陀法句”———玛上座:《佛法对世界文化的贡献》“佛陀的道德教诲和耶稣在山顶上的训诫有极大的相似之处”——B.H.Streeter:《佛陀与耶稣》“爱你的敌人,祝福下诅咒的人,造福怀恨的人,别人若打你的左脸,也转过你的右脸给他,把外套赠与偷窃它的人,把东西赠与开口请求的人等,这些耶稣的教诲也是佛陀身体力行,并且教诲的戒律”——Dr.S.Radhakrishnan:《东方宗教与西方思想》薄伽梵歌和Thirkural梵文和坦米尔文的古老印度著作。薄伽梵歌是古老的文学著作,而Thirkural大约在西元前完成,这两本著作都包含很多法句经所传达的真理。

可以说,法句经触及所有人类的心灵深处,并且是全人类共有的思想宝藏,它超越了狭隘的宗教派系,是一本献给全人类的经典。

6 神话、传奇或言过其实

对形成【法句经/故事集】的文化环境熟悉的传统佛教徒而言,阅读、理解或重视【法句经/故事集】毫无困难,但现代读者,尤其是不具有亚洲宗教背景的人,也许会怀疑【法句经/故事集】的真实性。这些现代读者可能发觉有些故事无关紧要、重复,甚至天马行空,不着边际。勿容置疑地,有一些【法句经/故事集】的故事不免于神话、传奇或言过其实,但阅读【法句经/故事集】的最佳态度应该是保持开放的态度,多注意其中所蕴涵的道德意义和所要传达的讯息。印度前总理尼赫鲁在《发现印度》一书中也认为人们浪费太多的时间去探究故事的真实性,他建议人们应该理解故事背后所要传达的意义。在莎士比亚的戏剧中,哈姆雷特就曾经对贺瑞修如是评论道:“天地之间的东西比你的哲学想像还多。”佛陀所说的法句才是【法句经/故事集】重要的部分,抽离这些法句,所有的故事都变得无意义,这些故事只是说明佛陀在何种情况下说这些法句而已,我们不应该过度怀疑这些故事的真实性,而应该考虑这些故事对虔诚接受法句的人所能造成的心理冲击。举例而言,我们应该关心的是这些故事如何使读者产生道德上的羞耻心、道德畏惧,如何避免仇恨、贪婪、嫉妒和欲望等。在传统佛教国家中,人们在年幼时听闻法句经故事是塑造个人人格与培养爱心、悲悯、慷慨大方和宁静等良好德性的有效方法。就此意义而言,即使抱持怀疑心态的人也会同意法句经故事确实值得欣赏,不论其是否真实。以下几个章节,我们针对几项可能会使对佛法没有相当认识的一般读者造成困扰的问题提出解释。

7 供养

对这些读者而言,第一个问题可能就是书中经常提及,信徒对佛陀和众多比库所作的供养。他们也许会问,为什么很少提到对穷人的供养呢?佛陀认为供养困乏的人是值得赞叹的布施。佛陀也鼓励如此做。在佛教的其它经典里,有非常多的故事告诉我们,供养贫穷和困乏的人多么重要。慈善家、同时也是佛陀信徒的给孤独长者就是奉行佛陀如此教诲的其中一位。给孤独长者的字面意义就是“喂养贫穷的人”,在家信徒供养僧团,使他们能过着清净高尚的生活,善尽其教导佛法的职责,就等于在续佛慧命上尽了襄赞之力,所以供养护卫佛法的人比供养贫穷的人更有功德。因此,佛教的在家信徒除了供养贫穷的人,更要供养宗教修行人士,使他们能努力达到清净,并且服务别人。正信出家,追求精神发展的人不会积极考虑个人的需要,因此,这是在家人的职责。因此而言论,在家信徒也在较广的层面上共同参与推动精神的活动(如弘法与修行等)。传统上,比库在接受供养食物和其它必需品后,会向供养者讲解佛法,使他们理解佛法,开发智慧。佛教徒的理想是照顾贫穷的人,使其幸福,并且护持修行的人,提供修行的环境。佛陀并不要求人们只供养佛教比库,而应供养任何尊贵的、心灵脱超、诚挚并且教导正见的人。【法句经/故事集】记载有一次信徒因为出家比库犯戒,而不再供养这些比库,直到他们纠正错误为止。供养之所以有意义,就在于供养的人信心坚定,清净供养给具有同样清净心的人。

【法句经/故事集】主要记载佛陀创建的僧团行事。这是很自然的现象,因为对每一位慎重追求解脱生命轮回的人而言,正信出家是重要的第一步。也因此,一般而言,佛陀的教诲都是针对与他有密切关系的僧团成员。人们也可能感到困惑,为什么有那么多的法句经故事提及比库的袈裟。【法句经/故事集】有一则故事叙述比库们讨论迭瓦达答得到布料供养的故事;另外一个故事提及一位比库过度执着与袈裟,竟然往生成一只躲在那些袈裟内的昆虫。我们在阅读这些故事时,应谨记在心,这些都是发生在二千五百年前的社会和经济环境下的事情。当时,有很多的人出家修行,也都依赖一般人慷慨地供养生活必需品,因此,要得到布料的供养并不容易,而修持较差的人看见修持较好的人得到这些难得的供养时,心生羡慕之情,毋宁是很自然的现象。只有阿拉汉完全不在意他们所得到的袈裟是否昂贵,甚至于是否得到任何的供养。

8 不同的个性

我们必须对记载早期佛教史的人士大表赞叹,他们公正如实地记录那些尚未证得阿拉汉果的比库(比库尼)——仍是众生的言行举止,而不曾加以合理化或神圣化。根据这些记载,有的比库自负、贪婪、不道德、犯邪淫、嫉妒、傲慢、轻浮、愚笨、心胸狭窄、残暴、模棱两可、无理。但佛陀通通允许他们加入僧团,大部分的人也在佛陀的教诲之下,痛改前非,但有些人仍自行其是,无法珍惜他们解脱的机会。无论如何,佛陀不轻视或谴责他们。只有完全解除贪、瞋、痴的圣者(阿拉汉)才是完满的人,才能免于责难。

9 瞬间开悟

从来没有研读过佛教经典的读者,在阅读【法句经/故事集】时,可能会有这样的困惑:

佛陀怎么能轻而易举的让人转变心念?那位特技演员怎么可能站在竹竿上时,就证得阿拉汉果?一位杀人凶手怎么可能只听到佛陀说:“我已经停止,是你自己尚未停止。”就平静下来呢?为什么会有人在瞬间证得阿拉汉果呢?要回答这些问题,必须对生死轮回有相当的了解。众生必须善根福报俱足,才能值遇佛陀。遇见佛陀的人大致上已经累积了很多的功德,而且证悟阿拉汉果的因缘即将成熟,所以佛陀只是在最关键的时刻,破除他们的余惑。事实上,他们与佛陀出生在同一时代就不是件偶然的事。经过累世的修学,他们已经有足够的善业资粮,并且热切渴望从生死轮回中解脱出来。他们当然也要忍受过去世的恶业,出生为诸如麻风病人或盲人,生活在困苦、邪恶的环境下。这些不健康和不愉快的际遇在很多情况下反而是他们得遇佛陀,证阿拉汉果的机缘。

10 特殊的能力

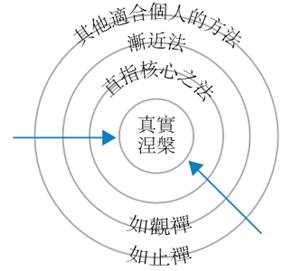

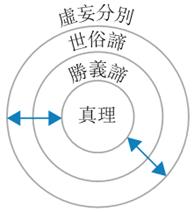

佛陀能完成这些心灵净化的事迹,是因为他具有诸佛或解脱圣者的特殊能力。他心通就是其中的一种。唯有具备这种能力的佛陀才能直觉地指出障碍人们证悟究竟真理的困扰。佛陀也是大医王,因为他像所有的名医,在开具药方之前必定先找出真正的病因。病因若能够尽早找出来,越能够快速治愈。佛陀明瞭每个人的身心状况,因此可以针对每个人给予解脱生死轮回的正确方法。这就是问什么在关键的时候,几句简单的话就足以使听者具有正见,或了解生命的实相。我们也应该明白,根据阿毗达摩(论),一个思想只持续不到一秒钟的时间,所以经由佛陀的引导,从无明变成明也是快速无比的转变过程。

11 心智成熟无年龄限制

有些人可能会困惑为什么年纪很轻的,甚至只有七、八岁的沙马内拉,能够在剃度时就证得阿拉汉果。我们也有从生死轮回的角度来理解这问题。大家都很清楚像贝多芬或J.S.Mill具有比同年龄的孩童更为惊人的才华。Christian Heinecken 1721年出生后几个小时就能开口说话,一岁时能背诵圣经,二岁能回答任何有关地理的问题,三岁能操法语和拉丁语四岁时研习哲学,不到五岁就去世。

两岁时就能读写的美国天才William James Sidis 八岁时就能说法语、俄语、英语、德语、部分的拉丁语和希腊语,十一岁时向一群教授讲授四度空间。

佛法认为这些人在累劫以来就累积了这些潜力。而在今生,就像莲花,一旦浮出水面,受到阳光照耀时,会马上绽放,这些人在获得适当的机缘时,潜力会马上成熟而证得圣果。所以证果与生理年龄无关,而是累劫以来修行的结果。

12 证悟后马上死亡

也有人可能会怀疑为什么在某些故事中,有人在证得阿拉汉果后不久即去世。要解释这问题,仍要从佛陀超凡的能力去探讨。佛陀往往在明白某人的生命即将消失之际,前去拜访他们,使他们有机会证得涅槃。这类有戏剧效果的故事较易流传下来。事实上,有无数的众生,如佛陀的亲生父亲便需要较长的时间才能明白佛法,并且平淡无奇,不具任何戏剧性。

佛陀为什么不利用超凡的能力防止这些人去世呢?佛陀确实防止亚育瓦达那的死亡。但那是因为佛陀明白他的业力仍然足以维持他的生命,只是当时面临夭折的威胁而已。在其它情况下,佛陀明白其他人的业力即将消失,佛陀只能帮助他们证得圣果,不再轮回。佛陀并没有亲自使他们从生死轮回中解脱出来,只有自己才能解脱自己的生死轮回,佛陀只是指引解脱的方法而已。佛法认为生死轮回并不是生命的理想,无余涅槃是佛教的最终目标。所以证得圣果之后入灭不被认为是悲剧或不幸的事。

13 因细微的事故而证悟佛法

有人怀疑为什么某些细微的事故也被记录下来,例如一些比库向佛陀抱怨有几位比库穿着木拖鞋而制造噪音。甚至有人请教佛陀,装满沙石的车子为什么在公牛的拉拽下,绳索会断裂呢?佛陀每次都利用这些微不足道的事故来阐述较复杂的观念。

这些微不足道的事故说明某些比库的天真无邪和佛陀无以伦比的耐心。佛陀经常耐心地倾听他们的问题,然后一步一步地去除他们的愤怒和无明。我们也可以进一步的发现有些比库非常单纯、不做作。他们真正希望能找到答案,解决困扰他们的问题。对聪明的人而言,这些问题也许微不足道,但对这些比库而言,却关系重大。佛陀从不忽视任何真诚地想要追求真理的人。另一方面,有些聪明的比库也会请教佛陀微不足道的问题,因为他们知道佛陀会为了大众的法益而趁机解释更深奥的佛法。

14 看不见的精灵

【法句经/故事集】中还提到山洞精灵、树灵、恶鬼、丑陋的妖怪、龙、饿鬼等超自然的现象。毫无异义地,在纯粹物质或世俗教育环境下成长的我们会鄙视或者否认这些看不见的精灵。但我们必须再一次开发心胸,承认今日的科学已经开始体认到“天地之间存在的东西,比我们知道的还多”。除非科学能够证据确凿地证明或否认,否则最好还是承认我们的宇宙知识还十分薄弱,距离完全明白宇宙实相仍有一段很长的距离。

15 奇迹和宗教

对大众而言,抽离奇迹的宗教令人无法想像。世间的所有宗教都记载着某些事情,以证明他们的创始者具有神通,如渡水而过,同时在不同的两个地方出现等等。佛教也承认奇迹,但佛教与其他宗教有一很大的区别:奇迹不是神力造成的。根据佛陀的说法,任何修习禅定的人都可能发展心灵力量而创造奇迹。因此【法句经/故事集】中的阿拉汉创造各式各样的奇迹:马哈摩嘎喇那尊者复制众多的糕饼,朱腊般他嘎尊者化身无数,苏那虽然只有八岁,却有能力为佛陀和众多比库创建一座精舍,而谶摩可以凌空而飞,佛陀本人也展现“双料奇迹”,分别从两个鼻孔中放光和水,全身散发六色祥光,分身,听见并理解昆虫哭声的涵意,创造一朵金色莲花,并变现一位美女的老,死,直到溃烂。但所有这些奇迹不是用来显示神的力量,而是要协助众生明白事实的真相。

佛陀曾经多次运用神通力,使某些东西出现或消失,闻法的人因此可以集中精神;或者使发问的人忘记发问,直到佛陀认为时机成熟才发问。在这些例子里,佛陀只是运用超凡的力量,协助众人证得解脱而已。佛陀特别教诲某些弟子不可使用奇迹来平息争端,佛陀告诫他们,这种做法与雇请歌舞女郎兜售商品无异。

16 为何要出家

在很多的佛教国度里,人们认为放弃世间生活而正信出家是值得赞叹的行为。【法句经/故事集】中,记载着很多出家的人——年轻的、年老的,富翁或穷人,男人或女人都有。虽然有些人赞叹他们,但有些人却怀疑他们抛弃家庭,让家人在困境中自求多福的作法是不负责任的自私行为。【法句经/故事集】中记载很多、妻子和订有婚约的人因所爱的人出家修行而陷入不幸之中。讨论此一问题时,让我们先考虑一句法句,该法句是针对仍然不明白世间无常的人说的:“我有儿子,我有财富,无明的人因此认为他们的安全无虞(译注),事实上,其身尚且不为己有,更何况儿子和财富呢?——第62句法句

由于无明而系缚世间,使我们有了自私的欲望,这些欲望让我们执着于所谓的亲人。如果我们明白这些亲人在过去生中可能是无数众生的六亲眷属,在未来生中也会是其他众生的六亲眷属时,我们将会明白执着于亲人,不过如同想要从镜子中取像般的不可得。

出家的理由很多,有些人为了轻松的生活;有些人为了追随已经出家的心爱的人而出家;有些人则为了逃避不幸。这些人并不是正信出家。对真正想寻找生命意义的人,在明白生死轮回的道理后会放弃世间生活,而正信出家。这种出家不是逃避,他们清楚,想要真正解脱苦痛必须放弃所有的执着。这不是自私,反而是一种牺牲,毕竟没有人会因为自私的念头而放弃一切。也许在他们下定巨大决心出离世间时,执着于自我的人会有短暂的痛苦。但每个人的解脱都必须自己去追求。执着世间生活,只会延迟解脱的来临而已。

恶业及污染都是自己制造的,不作恶业及清净行也是自己造作的,清不清净全在自己,别人无能为力。——第165句法句

一如波她卡娜和积撒.苟答弥的体认,死亡终究会使我们与心爱的人分离,唯一的解脱是证入涅槃,这时候自我的幻觉会彻底地被摧毁,而不用在生死轮回中再度相见,并且在来世死亡的时候再次痛苦分离。为了达到究竟解脱,必须踏出第一步,一如医生的手术,第一步也许很痛苦,但却是必须的:

不管利益他人福祉的事多么重大,也不可疏忽自己的究竟目的(涅槃),确实明白以后,要下定决心成就它。——第166句法句

本法句中利益他人的福祉不是指物质上的福祉,而是精神上的解脱,这种解脱只能靠自己的努力和出离世间而证得。锡兰Kelaniya大学的基督教文化教授Dr. Anthony Fernando在他的著作《佛法与基督教》中如此说道:“基督教学生也许会对已婚人士离开妻子和孩子而出家修行的作为感到惊异。但我们必须从当时的社会传统去探讨此一问题。结婚一段日子后,弃绝世间生活而出家修行是印度社会认可的行为。根据印度理想,追求完美的人必须把生命规划成几个阶段。首先做禁欲的学生,然后结婚,最后出家修行或当隐士。根据这种普遍为人接受的印度传统,佛陀的作为毫不怪异。同时,我们也要明白在印度的家庭系统中,亲友之间的连系非常强烈,因此离开妻子和儿女并不等于抛弃他们。他们的父母,公婆和叔叔姨母们会照顾他们的。”嘲笑比库剃除三千发丝而出家的人也许可以在他们短暂的幸福来源——财富,心爱的人,或权势消失之际前去礼拜,并要求赐福。但只有祥和、单纯的环境,简单的生活,弃绝所有贪欲的人才可能找到真正的慰藉。强烈执着世间欲爱的人无法领略真正的解脱。在长老偈中,比库和比库尼用赞美歌表示他们内心在证得真正的幸福后,无法用言语表达的法喜。受到他们鼓舞的人也追随他们的方法,而享受到相同的喜悦,这种喜悦和我们凡人误以为永恒,但实际上却短暂的幸福截然不同。真正弃绝世间生活的人不仅能领会生命的真正自由,也才能真正为别人做更佳的服务。弃绝世间的生活是唯一能根绝贪、瞋、痴和其它精神污垢,并且引领至安详生活的方法。

17 阿拉汉果

人为什么要经历如此多的努力,去证得阿拉汉果或圣果呢?因为他们明白,根据佛陀的教诲,人的最终目的是要究竟、彻底地摧毁造成生死轮回的原因,生死轮回会不断地带给人哀愁和痛苦。没有任何东西可以取代涅槃。即使往生天界也只是短暂的历程而已。天神早晚也会死亡,而再度轮回。佛陀认为证入涅槃和过世间生活的方法绝然不同。经历世间生活,并发现其不美满的人会弃绝家庭、束缚、财富和权势,而且心中没有一丝一毫的悔意。

18 关于法句经

法句经总共有四百二十三句,这些巴利文的法句是佛陀大约在三百零五个场合为了众生的法益而开讲的。这些法句因为文辞高妙,而且有助于塑造未来佛教徒的生活而被搜集记录下来,这些法句根据主题分成二十六品。西元五世纪的伟大论师觉音尊者曾经为传统法句经和专有术语的解释加上大量的注解,他同时也附上佛陀说者这些法句的故事,补充说明佛陀说这些法句的时空背景和对听闻者的影响。一般相信,大部分的故事从佛陀时代以来就已经流传下来了。

法句经第一次翻译成欧洲文字是在西元1855年,由丹麦著名的学者Victor Fausboll完成的。他把法句经和注释家的注释一并从巴利文翻译成拉丁文。1860年Weber翻译的德文版完成。1908年第一次的英文版翻译(Max Mueller)完成。除了从巴利文翻译以外,1878年和1883年也出版翻译自中文和西藏经典的英文版。当然,必须注意的是,这些中文和西藏经典本身就译自巴利文和梵文经典。

有心人可以从【法句经/故事集】和注解中收获良多,透过爱和智慧的追求,一定会在这些古老但历久弥新的【法句经/故事集】中找得到希望的讯息。锡兰Kelaniya大学巴利文和佛教研究系资深教授Oliver Abeynayake在他的著作《小部阿含的义理和历史研究》中说:“巴利文的法句经包含二十六品和四百二十三法句。这些法句也可以在其它的经典中发现,如:长部阿含,中部阿含,相应部阿含,增支部阿含,自说经,如是语经,长老尼偈,大品经和小品经。相应部阿含和长老偈经中的偈语常出现在法句经中,而弥兰王问经和导论也有很多法句经中的法句。与【法句经/故事集】中的偈语相类似的说法也出现在如下的梵文经中:弥勒经,大林间奥义书,大事,百喻经,Uttaradyayana,马哈婆罗多,摩奴法典和本生鬘中。”

法句经在锡兰受到高度的重视,被认为是神圣的经典。一般要求沙马内拉在受具足戒之前必须背诵所有的法句——如果不能的话,至少必须熟记部分法句。

19 有关本版本

本版本为适应无法直接阅读巴利文的现代读者而略做修订。罗马拼音被用来书写巴利文时,也为了方便发音,而把巴利文加以分段。较长的名字基于相同的原因而分成二或三部分。原始的故事也经过重新修订,去除其中冗长的重复部分和怪异的参考资料。有些不需要的资料则舍弃不用,另外针对现代读者无法立即理解的法义,则添加一些可以澄清观念的注解。但无论如何,所有的修订都确定不会扭曲原来的精义。作者小心翼翼地保留这些从佛陀以来就遗留下来的神圣法句的原始法义。希望进一步了解这些法句故事的读者可以阅读《佛教徒史传(Buddhist Legends)》,该书的翻译文句比较接近原始巴利文。

本书的主要英文参考资料有:

法句经(翻译),Ven. Narada译,1963年。

法句经和故事(翻译),Daw Mya Tin,缅甸三藏协会出版,仰光,1986年。

佛教徒史传(Buddhist Legends),三册,Burlingame,E.W,哈佛东方丛书(英国巴利圣典学会于1979年复印)

【法句经/故事集】深入地阐明佛陀说法的道德和哲学意义,读者不可只因为熟读这些精辟的法句而满足,必须一而再,再而三的诵读法句和故事,加以思考,从而领会其中的教诲。这些有趣且富有教化的法句清楚描述佛陀的伟大之处:精神饱满、慈悲和智慧具足的老师,随时准备要教导别人。所有这些尊贵的法句都可以被每个人在经过正确的思虑之后,于日常生活中加以奉行。

“法句经不可以像一般书籍的泛泛阅读,然后搁置一边,”Narada尊者说:“必须一再阅读,而在需要的时刻作为教化、激励和慰藉的最佳指引。”如此做的人,才可以正确无误地宣称,一如法句所述:“啜饮法义的人喜悦过日子。”

达摩难陀上座(K.Sri.Dhammananda)

佛教伽蓝

吉隆坡 马来西亚

1988年五月三十日

佛历2531年卫塞节

(译注)了参法师的《南传法句经》,Narada Thera Venerable Sri Acharya Buddharakkhita的译本皆作:愚人如是担忧。

第一品 双品

瞎眼的阿拉汉

心是所有法(注)的先导,

心是所有造作的主导,

若人造作身口意恶业,必定受苦报,

一如牛车紧随牛的足迹。(偈1)

有一天,盲尊者迦丘帕喇到揭达林给孤独园向佛陀问讯。当天晚上经行时,他意外踩死一些昆虫。第二天早上,精舍的其他比库前去找他时,发现这些昆虫的尸体,他们认为尊者犯了戒,就向佛陀报告这件事。

佛陀首先问他们是否亲眼看见尊者踩死这些昆虫,他们回答说没有。

佛陀就劝告他们:「正如你们没有亲眼看见他杀生,他也看不见这些昆虫;再说,身为阿拉汉,他没有杀生的念头,所以并没有犯戒。」

他们接着问佛陀,尊者的眼睛为什么会瞎掉?佛陀就以下面的故事来说明业力的影响:

迦丘帕喇的某一前世是医生,却故意使某个女人的眼睛瞎掉。事情的经过是这样的:

该女人答应迦丘帕喇,如果能够彻底治好她的眼病,她和儿子愿意做他的仆人。但后来她却害怕真的变为仆人,就向医生撒谎,说她的眼睛愈来愈坏,而事实上,却已经完全痊愈了。医生很清楚她在骗他,所以为了报复,就给她另一付药方,终于使她的眼睛完全瞎掉。

由于这罪行,这医生在往后很多世都是瞎子。

佛陀接着说,恶业会跟随造业的人,就像车轮尾随牛的足迹一样。

备注:

1.「法 」(dhamma)有多重意义,此处指的是业(kamma) 或代表行 (cetana) 的业,或任何伴随道德或不道德的意识而来的心理状态。本品的法指的是不善法(邪恶的心理状态),若没有心的作用,不会生起任何心理状态,所以说心是所有善恶心理状态的先导。

2.行:最重要的心理状态。佛:「行即是业。」

3.心是所有作为的先导,是实行和衡量所有行为的主要因素。

何必妄想

心是所有法(注)的先导,心是所有造作的主脑,

一切都是心所造作的,

人若造作身、口、意善业,

一定有乐,如影不离形。(偈2)

玛塔侃达理是个年轻的婆罗门,他的父亲非常吝啬,从来不布施。即使玛塔侃达理是独子,但身上所带的首饰也是父亲为了省钱,而亲自打造的。所以当他患了黄疸病时,他父亲也不请医生来治病,终于使他病入膏肓。他父亲知道他快要逝世时,叫人把他抬到走廊去,以免来家里的人看到他父亲的财富。

当天早上,佛陀出禅定后,透过神通看见玛塔侃达理躺在走廊上。所以当佛陀与弟子到沙瓦提城去化缘时,就走到玛塔侃达理家门口,向玛塔侃理放光,吸引他注意。这时候的玛塔侃理非常脆弱,所以看见佛陀时,只能向佛陀表白信仰佛教的心意,但也因此获得一些幸福感,而这就足够了。当他内心充满对佛的信心而逝世时,便往生至三十三天。

当他在三十三天看见父亲在墓地为他哭泣时,化身恢复原来的形像,出现在墓地,向父亲说他已往生三十三天,并劝请父亲亲近佛陀、布施并且听佛说法。他的父亲便遵照他的话去做。

佛陀说法后,有人就问,人可不可以只在心灵上信仰佛法,而没有任何慈善行为,也不持戒,就可以往生三十三天吗?佛陀就请玛塔侃达理现身,玛塔侃达理于是从三十三天下来,亲自向他们说他已往生三十三天了。听完他的话后,大家才确实相信玛侃达理只因为内心皈依佛陀,就获得往生三十三天的荣耀。

听完佛陀说法,他父亲从此明白佛法,并把大部份的财富布施出来。

备注: 此篇是佛陀在不同场合说法,用来说明善恶业不可避免的业报。人会受到过去和现在所作之业的影响,而在现在或未来适当的时机受此业报。人必须为自己的幸福和悲惨,负大部份责任;人为自己造作天堂或地狱;人是自己命运的主宰,只有人才能拯救自己。佛法教导世人要自我负责,也主张因果报应。人造作业,会受业报。但仍有解脱的可能。

报复的苦行者

人的内心若抱持:

「他(她)辱骂我、殴打我、打垮我、劫夺我。」的想法,心中的怨恨无法止息。(偈3)

人的内心若没有:

「他(她)辱骂我、殴打我、打垮我、劫夺我。」的想法,心中的怨恨就能止息。(注)(偈4)

帝沙是佛陀的表弟,晚年出家为僧。

他喜欢假装自己是长老比库。如果来访的比库得到他的同意,为他服务时,就很高兴。但他却不尊敬真正的长老比库,也时常与年轻比库争吵。如果有人说他的行为不如法,他就哭闹、生气,非常不满意,并且向佛陀抱怨。佛陀对他的情形了然于心,所以每次都劝他改变自己的行为,同时不要记恨,因为只有不记恨才能消除恨意。

佛陀说:帝沙不只是今生才如此顽固,前世的时候也很固执:帝沙的某一前世是顽固的苦行者,名叫提婆喇,由于误会,而诅咒一个非常神圣的宗教师,虽然国王劝他向该宗教师恳求宽恕,但他悍然拒绝。国王最后只好以武力迫使他向该宗教师恳请宽恕。

备注: 佛陀经常教诲弟子不可以报复,即使受到激怒也要随时随地修习忍辱。佛陀赞叹那些尽管有能力报复,但忍辱并且原谅他人辱骂的人,在整部【法句经 / 故事集 】中,佛陀多次受到他人严厉的批评、辱骂和攻击,但佛陀仍忍辱如常。忍辱不是脆弱或失败的表现,而是伟人坚定信念的表征。

累劫以来的仇恨

世间的怨恨无法止息怨恨,

唯有慈悲可以止息怨恨,

这是永恒不易的古法(注) (偈5)

从前有位信徒的太太不能生育。她害怕因此受到丈夫和婆婆的歧视,就亲自为丈夫安排,选择再纳了一妾。但前后两次,当她知道妾怀孕时,却在饭中掺药而使妾两次都流产。第三次有喜时,这妾就刻意隐瞒她,但她后来还是知道了,并且如法泡制,妾因此再次流产,并且因而丧生。弥留之际,妾发誓要报复她和她未来的儿女。两人之间累世的仇恨从此展开。

后来,这对妻妾曾经投胎转世成母鸡与猫、牝鹿与母豹。今生,一个投胎转世成沙瓦提城一位贵族的女儿,另一位则变成食人妖怪。有一天,食人妖怪拼命追赶贵族女儿和他的婴孩,当贵族女儿知道佛陀正在揭达林给孤独园说法时,他就逃到佛陀的身边,并且把婴孩放在佛陀的脚下,接受佛陀的保护。食人妖怪却被挡在外面,无法进入。后来食人妖怪也被传唤进去,佛陀向她们两人劝诫,说她们两人的前世是彼此仇恨的妻妾,因为互相怀恨,以致于往后的几世里,不断地迫害对方的子女,佛陀告诫她们,恨只会增加更多的恨,唯有友谊,相互体谅及善意才可能化解仇恨。听完佛陀的说法后,她们明白自己的错误,就在佛陀的劝诫下,尽释前嫌。

佛陀接着要贵族的女儿把小男婴交给食人妖怪,但她担心男婴的安全,而迟疑了一会儿,但出于对佛陀的虔诚和信心,她听话地把男婴交给食人妖怪。食人妖接过男婴后热切的爱抚和亲吻婴孩,就向对待自己的孩子一般。一会儿,又把男婴还给贵族的女儿。

从此以后,双方尽释前嫌,同时善待对方。

注:佛陀和弟子共同遵守的永恒不变之法。

憍赏弥诤论不休的比库们

明白「诤论使人毁灭」的人, 停止诤论。

昧于这种道理的人,诤论不休。

一件微不足道的事件使憍赏弥的比库们诤论不休。有些比库跟随精通律(vinaya )的法师,其他的比库则跟随精通法(dhamma)的法师,双方诤论不休。他们甚至不听佛陀的劝解,但佛陀知道,他们终究会明白这样是错误的,所以就离开他们,单独到森林的僻远静处结夏安居 (注1)。(安居时曾经有一只大象和猴子照顾佛陀) (注2)。

憍赏弥的信徒明白佛陀离去的原委后,拒绝再供养这些比库们,比库们才明白他们的愚昧,而相互和解、修好。但信徒们要他们承认,是他们的错误,才造成佛陀离开憍赏弥,否则不愿再像从前那样尊敬他们。信徒们要他们恳请佛陀宽恕,但佛陀已经离开 了,当时又是安居的中期,所以那一次的安居,比库们过的很辛苦、惨淡。

安居结束后,阿难和众多比库就去找佛陀,并且向佛陀表达他们的悔意,同时保证他们已经明白所犯的错误,恳求佛陀回去。佛陀也就回沙瓦提城的揭达林给孤独园去。精舍的比库看见佛陀时,就向佛陀顶礼问讯,并且认错。佛陀告诫他们说:生命是无常的,大家必须停止争吵,言行举止也不能像永远不会死亡般。

备注:

1. 结夏安居 (vassa),即南传上座部佛教的雨安居。

2. 曾有记载说明该猴子如何照顾佛陀的有趣经过:当该猴子看见大象照顾佛陀时,它也决定要效法大象,为佛陀做些服务。有一天,猴子在树丛中荡来荡去时,发现有一蜂巢,它就把蜂巢所在的树干折断,取下蜂巢,并将它放在树叶上,献给佛陀,佛陀接下好意后,猴子就躲起来,观察佛陀是否吃蜂蜜,却发现佛陀并不吃蜂蜜,猴子就过来拿起蜂巢,前后翻转,想要找出为什么佛陀不吃蜂蜜的原因,结果发现蜂巢中有些昆虫的蛋,它就把这些蛋拿开,然后,再献给佛陀。佛陀终于吃蜂蜜了。

马哈迦罗比库和小迦罗比库的命运

人若追求色身欲乐,不知摄护诸根,饮食不知节制,懈怠不知精进,必定为波旬 (注1)所毁灭,如同风吹弱树。

人若观身不净,摄护诸根,饮食节制,正信(注2)精进,

则魔不能加以摧毁,一如风吹山石。(注3)

马哈迦罗和小迦罗兄弟俩都是生意人,有一次在外旅行做生意时,他们听到佛陀的说法,听完之后,马哈迦罗就虔诚地出家为比库,小迦罗虽然也出家,但却没有坚定的信念。

出家后,马哈迦罗很努力地在墓地禅修,并观照身体的变化和无常。最后深入止观,证得阿拉汉果。相反地,小迦罗对心灵的训练与提升没有兴趣,时时惦着感官的乐趣。

后来有一次,佛陀和众多弟子,包括他们两人,停留在尸舍婆的森林里。这时候,小迦罗未出家的妻妾们邀请佛陀和众多比库到小迦罗以前的家,小迦罗因此先回家去安排佛陀和比库的座次等事,他的妻妾们便趁机说服他还俗。

第二天,马哈迦罗的妻妾们也邀请佛陀和比库到马哈迦罗以前的家,她们希望也能像小迦罗的妻妾们,劝劝马哈迦罗还俗。供养完后,她们就向佛陀请求让马哈迦罗留下来表示随喜,佛陀答应了,就和其他比库先行离开,而留下摩迦罗一人。

到达村子门口时,比库们就向佛陀说,他们担心马哈迦罗会像他的弟弟一样,被妻子劝解而还俗。佛陀回答说,他们两兄弟是不同的,小迦罗沉溺于感观乐趣,内心脆弱。相反地,马哈迦罗脱离感观的束缚,精进,坚定,对、佛、法僧迦的信仰十分强烈。

佛陀说内心脆弱的人屈服于诱惑,而坚强的人则不为所动。

备注:

1. 波旬:佛法中的波旬有五种意义: (1)五蕴 (2)造作 (3)死 (4)烦恼 (5)魔波旬。在本篇中指的是「烦恼」。

2. 信:基于智慧而对佛、法、僧的信仰。佛法中没有盲从迷信。人不可能基于不合理的信仰而接受任何事情。

3. 本篇是佛陀针对出家人的说法。读者应注意,佛陀对出家人和在家人的生活要求不同。

谁有得到黄色布料供养的资格

人若不能远离贪欲,无法克己,不诚实,没有资格穿着袈裟 (注1)。

人若远离贪欲,善持戒律,克己,诚实,有资格穿着袈裟。

有一次,佛陀的两大弟子——沙利子和马哈摩嘎喇那尊者,离开沙瓦提(舍卫)城到王舍城去。抵达之后,王舍城的人邀请他们和其他的比库,一齐接受早餐的供养。这时候,有人捐出一件非常有价值的布料给这次供养大会的主办人,并告诉他们,如果经费短绌,就把它卖掉。如果不缺,就把它供养给他们认为最值得拥有它的比库。由于不缺经费,所以他们决定把这块布料供养给比库。沙利子和马哈摩嘎喇那尊者只是偶尔到王舍城,所以他们觉得把它供养给该城居民的迭瓦达答(提婆达多)尊者较为恰当。他们因此错误的地把它供养给迭瓦达答(提婆达多)。

迭瓦达答(提婆达多)把布料做成出家袈裟,并且穿在身上。后来,有位比库从王舍城到沙瓦提城向佛陀顶礼、问讯,并且向佛陀提及这件事。佛陀说,这不是迭瓦达答(提婆达多)第一次接受不应该得的布料,佛陀接着说以下的故事:

迭瓦达答的某一前世是猎象人。那时候,在某处森林里,住了很多的大象。有一天,他观察到这些大象在看到独觉佛 (注2)时会下跪,他就偷偷拿了一件黄色袈裟的上半部,遮住自己的头和手,并且手执长矛,在大象经常出入的路上等它们。这些大象果真出现了,并且误以为他就是独觉佛,而下跪行礼,因此被它轻易地一一加以猎杀。

这时候,出生为象群领袖的菩萨发现象群的数目愈来愈少,就决定到象队后面去调查。它小心奕奕地避过猎人的长矛,并用象鼻缠住猎人。但当大象正准备将他摔死在地时,却惊觉到他身上穿的黄色袈裟,一阵犹豫之后,终于饶他一命。

猎人利用黄色袈裟的遮掩去猎杀大象是错误的,也是败德的行为,他不应该利用袈裟来骗人。

佛陀以这个故事说明,迭瓦达答(提婆达多)甚至在某一前世时就曾经误用黄色的袈裟。

备注:

(注1) 袈裟是弃绝世间的外在象征,比库的袈裟加以染色是为了使其不具任何价值。本法句的袈裟是一双关语,如果内心不清净,则光靠外表的象征也没有任何意义。佛陀在另一个场合中,曾说内心清净的人,不管外表如何,才是真的比库。(参考第142偈)

(注2) 独觉佛与佛一样都是自行证悟四圣谛,并且断除所有烦恼的人,但独觉佛并不教导众生。独觉佛在佛不出现世间时出现。

了解正法甚难

误认非法为正法,误认正法为非法,

抱持邪见的人,永远无法了悟正法。

正法就认定是正法,非法就认定是非法,

具足正见的人,了悟正法。

优婆提舍和拘律陀是王舍城的两个年轻人。有一次在观赏戏剧表演时,明白世间的幻相,因此决定寻求解脱之道。他们首先亲近城里的苦行者删闍耶,但不久之后觉得他的说法不够究竟,就离开他。两人协议谁先找到正法要通知另一人后,就分道扬镳,到全国各地区去寻找解脱的正法。但经过很久的探访,仍然找不到正法,只好又回到王舍城。

有一天,优婆提舍偶然听到马胜比库念诵:「诸法因缘起」,当下就证得预流果,并且遵照两人的协定,去找拘律陀,告诉他说自己已证得预流果了,并为他念诵「诸法因缘起」的偈语。拘律陀听完这偈语后也立即证得预流果。然后他们想起以前的老师删闍耶,两人就去找他,并告诉他说:「我们已经找到可以指引究竟解脱之道的人,佛陀已经出现世间了,正法已被发现了,僧团也已经成立了,走吧!让我们一齐去找佛陀!」但删闍耶拒绝了。

优婆提舍和拘律陀就和他们众多的弟子一齐出发去找停留在竹林精舍的佛陀,并加入僧团为比库。拘律陀是摩嘎喇那的儿子,所以别人就称呼他作马哈摩嘎喇那,而优婆提舍则被称为沙利子。马哈摩嘎喇那在出家后第七天就证得阿拉汉果,沙利子则在第十四天之后才证得阿拉汉果。他们两人就是佛陀的二大弟子。

他们也向佛陀转述删闍耶的话:删闍耶说,他已经是众多弟子的老师,若再成为佛陀的弟子,就像大口瓶变成小水杯一样。再说,只有少数人是聪颖的,大多数人则是愚昧的。他认为聪颖的人应追随佛陀,而愚昧的人可以跟随他。

佛陀说,删闍耶的傲慢使他不能如实知见正法,他误以非法为正法,所以永远不可能证得正法。

备注:

马胜比库的偈颂为:「诸法因缘生,诸法因缘灭,我佛大沙门,常做如是说」

难陀为了女人修行

贪欲占据不知修心的人,一如雨水滴进屋顶损坏的房子。

贪欲无法占据善于修心的人,一如雨水无法滴进屋顶完好的房子。

有一次佛陀停留在王舍城的竹林精舍。这时候,他的父亲净饭王不断派人来请他回国,佛陀就与一大群阿拉汉弟子一齐返国,抵达迦毘罗卫城时,佛陀向亲戚们说毘输安呾囉王子本生谭,第二天他进入城内,并念诵以「人应觉醒,不应精神恍惚」开首的偈语。净饭王听完这偈语后,就证得预流果,后来,抵达王宫时,佛陀又念诵以「人应奉行法」开首的偈语,这次,净饭王证得须陀含果。而在供养之后,他又叙说月紧那罗本生谭,用来说明他未出家时妻子的德行。

第三天,全国人都在庆祝王子难陀——佛陀姨母弟的婚礼,佛陀到难陀的房间化缘,并把钵递给难陀后,就离开了。难陀只好追随佛陀,希望把钵归还给佛陀,因为不归还钵是失礼的,这时候,身为新娘的嘉娜帕达卡娅妮公主看见难陀追随佛陀出去,也赶忙跑出来,并且大声呼叫难陀快点回来。但难陀一路追随佛陀到精舍,并立即出家为比库。后来,佛陀等人移往沙瓦提城的揭达林给孤独园,这时候,难陀却心生不满,精神恍惚,认为僧团生活了无生趣。同时,他念念不忘未婚妻在婚礼当日呼唤他回去的情景,他渴望还俗。

佛陀明白难陀的心念之后,透过神通,让难陀看见三十三天美丽的女天神们,这些女天神远比难陀未婚妻漂亮,佛陀告诉难陀,如果他能精进修持佛法的话,其中一位女天神将是他的妻子;其他的比库讥笑,难陀像个佣工,为了一个女人而修行,难陀因此苦恼,感到羞辱。所以独自到僻静的地方努力修行,最后证得阿拉汉果,这时候,他的心中没有任何的执着,自然地也没有丝毫的欲念。佛陀从一开始就预知这一切了。

其他不知情的比库再次问难陀感觉如何?难陀回答他们说,他不再迷恋世俗的生活了。这些比库不相信他的话,就向佛陀谈及此事,佛陀说,以前难陀就像屋顶损坏的房子,但现在,他已经证悟,像屋顶坚固的房子,打从看见三十三天美丽女天神那天起,难陀就努力修行,希望能解脱轮回。最后,佛陀确认难陀已经彻底明白四圣谛,而证得比库的为终目的,成为阿拉汉。佛陀说完后,众多比库受益良多,并了悟佛法。

生生世世受苦的屠夫

今生悲伤,来世也悲伤,

造作恶业的人今生与来世都悲伤;

他们悲伤苦恼地察觉到曾经作过的恶业。(偈15)

从前,离竹林精舍不远的村子里,住着一位十分残酷且铁石心肠的杀猪屠夫,他的名字叫做纯陀。他屠杀猪仔时,都先加以凌虐。他从事杀猪业已经很多年,但从来没有做过任何的功德。

临死前几天,他异常地痛苦,所以不断地挣扎,同时连连发出猪叫般的咕依尖叫声,并且像猪一样,满地打滚。经过一星期的精神和肉体折磨后,他终于丧生,并且堕入地狱道。一些听见纯陀发出咕依尖叫声的比库,以为纯陀正忙于宰杀更多的猪仔,他们认为纯陀是一个非常残忍、邪恶的人,没有一丝一毫的慈悲心念。

佛陀说:「比库们!他不是在宰杀猪,而是正在自食恶果啊!由于临终时忍受巨大的苦痛,他的举止十分异常。现在他死了,并且已经堕入地狱道。」佛陀最后说:「作恶的人一定会在今生与来生自食恶果,恶业不可逃避(注)」

注:这并不表示人一定自食其业,而没有任何避免的希望,果真如此,那么修行就没有益处,也没有解脱的可能。

世世幸福

今生喜悦,来生也喜悦,

造作善业的人今生与来世都喜悦;

他(她)们满心喜悦地察觉到曾经作过的善业。 (偈 16)

昙弥是沙瓦提城的佛陀信徒。他很有德行,并且非常喜欢布施。不论平常的日子或特殊的节日里,他都大方地布施食物与其它必需品给修行人。事实上,他是沙瓦提城里众多佛教徒的领袖。他有很多儿女,也像他一般,具有德行,并且喜好布施。

昙弥老了快要往生的时候,请求僧团在床边为他唱诵神圣的经文。正当比库们正在唱诵大念处经时,他看见六匹来自六天,布置庄严的马车前来邀请他,他告诉他们稍等一会,以免打断经文的唱诵。但比库门却以为他要求停止唱诵,就停下来,并且离去。

过了一会儿,昙弥告诉他的儿女,有六匹马车正在等他。他决定选择都西答天的马车,并且满怀幸福和信心地往生。有德行的人今生和来世都满心喜悦 。

迭瓦达答悲惨的命运

今生受苦,来世也受苦,造作恶业的人今生与来世都受苦;“我已经造下恶业!”的念头使他(她)们受苦;往生到恶趣时,受更大的苦。

迭瓦达答(提婆达多)是佛陀的表弟。有一次他和佛陀一起停留在憍赏弥,那时候,提婆达多认为佛陀受到太多的尊敬、荣耀和供养,因此妒忌佛陀,而企图领导僧团。有一天,佛陀在王舍城的竹林精舍说法时,他向佛陀提出一个自私的意见,他认为佛陀日渐衰老,所以应该把领导僧团的责任交给他。佛陀予以拒绝,并且告诉他,说他不配担当这重责大任。佛陀也要求僧团对他的傲慢加以惩戒并公开宣告(注1)

迭瓦达答愤愤不平,发誓报复。他因此三次迫害佛陀:第一次雇请弓箭手企图杀害佛陀;第二次在灵鹫山上,滚落大石,企图砸死佛陀;最后一次则利用醉象那拉吉利攻击佛陀。但第一次的刺客不仅没有刺杀佛陀,反而成为佛陀的弟子;第二次的大石只碰伤佛陀的脚拇指而已;最后一次的大象冲向佛陀时,为佛陀的慈悲所驯服了。

三次阴谋都失败后,迭瓦达答改变他的策略,他怂恿一些新出家的比库离开僧团,跟随他到象顶山去另立门户。但是后来,大部分的比库都在沙利子和马哈摩嘎喇那的劝告之下,都自动回到佛陀的身边,并在佛陀的指导下修行。

后来,迭瓦达答病了九个月,有一天,他要求弟子护送他回揭达林给孤独园去向佛陀忏悔过去的罪行。

当迭瓦达答抵达揭达林给孤独园外围的水塘时,十分口渴,想喝水,他的弟子就把他靠水塘边放下,而前去取水,这时迭瓦达答也起身,用双脚踏在地面,但却立即陷入地中,悲惨而死。由于过去的罪行,迭瓦达答竟然没有机会见佛陀最后一面。他死后,堕落到悲惨、痛苦的境界,偿还所有的罪行。(注2)

(注1)僧团公开宣告,某一出家众触犯僧团戒律,所以自今以后,其一切言行纯属其个人行为,与佛、法、僧团完全无关。

(注2)经过无数长时间(劫)的偿还,迭瓦达答有一天往生为独觉佛,这是因为他在违背戒律之前证得某一程度的修行境界。在轮回中,即使地狱和天的境界也不是永恒不变的,只有涅槃是究竟永恒的。

年轻女孩的成就

今生快乐,来生快乐,造作善业的人今生与来世都快乐;

「我已经造下善业!」的念头使他们喜悦不已;

往生善趣时,他们更喜悦。

沙瓦提城的给孤独长者和维沙卡两人都是佛教徒,也固定在家里供养众多比库。维沙卡家的供养由她的孙女负责,而给孤独长者家则首先由长女,接着由次女,最后由最小的女儿修摩那戴葳负责。明白佛法的长女和次女结婚之后都住到夫家去了,所以剩下修摩那戴葳在家负责布施的工作。

后来,修摩那戴葳病在旦夕的时候想要见父亲,他父亲来的时候,她称呼父亲为“弟弟”之后立刻逝世。她的称呼使她的父亲困惑不安,以为她的女儿在临终时正念没有现前,所以,他就去找佛陀,向佛陀报告这件事。佛陀说,修摩那戴葳临终时,意识清楚,而且正念现前 。

佛陀说修摩那戴葳称呼父亲为弟弟是正确的,因为她的修行层次比父亲高,她已经证得二果,而父亲只证得初果。佛陀并且向给孤独长者说,修摩那戴葳已经往生都西答天了。

知识不等于证悟

虽然经常诵念经文,但放逸而不奉行的人,

像替人放牧的牧牛人,不能得到清净行的法益。

经文背诵虽不多,但确实奉行,灭除贪、瞋、痴,

如实知见,内心清净,生生世世不再执着的人,

真正得到清净行的法益。

有两位出身高贵家庭的比库是好朋友,其中之一精通三藏,娴熟于唱诵并弘扬经文。他教导众多比库,而成为十八个比库团体的指导老师。另一位比库则在热切精进的修行之后,证得阿拉汉果,并且透过止观的禅修而证得卓越的能力。

有一次,证阿拉汉果的比库到揭达林给孤独园向佛陀顶礼问讯时,这两位比库碰面了。精通三藏的比库不知道他的朋友已经证得阿拉汉果,反而轻视他的朋友,认为这老比库对神圣的经藏所知不多,因此决定盘问他几个经藏的问题,佛陀知道他这种不友善的居心,也知道他一定会自取其辱。

所以,佛陀出于慈悲心就去探视两人,以避免熟悉经藏的比库取笑他的朋友。佛陀并且亲自提出问题,他问熟悉经藏的比库有关禅那和道果(透过禅修而得到的高级境界),熟悉经藏的比库无法作答,因为他只知道教导别人,自己却不亲自修行。另一位比库由于精进奉行佛法,已经证得阿拉汉果,所以回答了所有的问题。佛陀因此赞叹阿拉汉比库,而对熟悉经藏的比库不赞一词。

其他比库不明白为何佛陀大力称赞证得阿拉汉果的老比库,却没称赞他们的指导老师,佛陀向他们解释说,熟悉三藏但不知奉行的比库,像牧牛人,只为牧牛而获得工资,而亲自奉行佛法的比库,就像牛主人一样,享受牛的五种生产品,所以说,熟悉三藏的比库只得到学生对他的服务,没有修行圣果的益处。而阿拉汉比库虽然懂得不多,只能背诵一些经文,但清清楚楚地明白其中的精义。并且精进修行,克服了贪、瞋、痴,他的内心完全没有精神的烦恼,对今生与来世没有任何的执着,所以他真正获得修行的圣果。

第二品 不放逸品

摩酰提利阴谋陷害珊蔓娣皇后

精进是涅槃之道,放逸使人趣向生死轮回;

精进的人不死(注1),放逸的人如行尸走肉。 (偈21)

智者确实明白以上的道理,所以精进安乐,

并且喜悦圣境(注2); (偈22)

智者坚定、精进禅定(注3),

解脱系缚(注4),证得无上涅槃(注5)。 (偈23)

姗蔓娣皇后有很多服侍她的侍女,其中一位名字叫做久寿多罗,她的职责是每天为皇后向花匠苏曼那购买花。有一天,她在苏曼那的家里听闻佛陀说法,由于过去世的修持,她立刻证得初果。回到皇宫之后,她就向皇后和其它侍女转述佛陀的说法。她们也因此对佛法有所了解。从那天起,她不用再做其它重大的工作,皇后也待她如师亦母。她非常聪颖,能够把听闻过的佛陀说法,再转述给皇后和其它侍女听,也因此,后来她确实理解佛法。

皇后和她的侍女很想当面顶礼佛陀,但害怕国王会反对,只好在佛陀经过皇宫到其她信徒的家时,透过皇宫建筑的孔洞悄悄的行注目礼。

摩酰提利是国王另一位出身婆罗门的妻妾。她的父亲曾经认为佛陀是唯一值得女儿托付终身的人,所以就向佛陀提及婚配之事,但佛陀加以婉拒,佛陀说:「即使看见天魔波旬最漂亮的三位女儿——渴爱、不乐、贪欲 (注6),我都不动心了。毕竟,色身都是污秽的,有什么值得贪恋呢?」佛陀所以如此回答,是因为知道这对婆罗门夫妇当天就可以证得三果(不还果)。这对夫妇听完佛陀的话后,果真领悟美丽的无常,而当下证得三果。他们把女儿交付给她的叔叔,而双双出家修行。后来,两人也都证得阿拉汉果。但摩酰提利因为对自己的美貌非常自负,而认为佛陀的话是一种侮辱,她内心痛苦、难堪,发誓要找机会报仇。

后来,她的叔叔把她献给伍达亚那王,使她成为国王的妻妾之一。当她知道佛陀正在憍赏弥城内,也知道皇后和侍女透过居室的孔洞向佛陀敬礼时,她决定展开报复的行动,同时一并要伤害皇后和皇后的侍女。她向国王进谗言,说皇后和侍女在房子墙壁挖洞,而且对国王不忠实。国王就亲自去检查皇后居住的房子,而看见这些孔洞,但当他明白其中原委后,并不生气。

虽然如此,她继续向国王诽谤皇后对国王不忠实,并且说皇后企图杀害国王。有一 次,她知道国王带着琵琶要到皇后的房子住几天,就把一只蛇藏在国王的琵琶中,并且用花把琵琶的孔遮盖起来。然后她告诉国王说,她有不祥的预感,十分担心国王的安危,请国王不要前去皇后的房子,但国王不予理会,她就跟随国王到皇后的房子,并且趁人不注意的时候,把遮住琵琶孔的花朵拿开,琵琶内的蛇就跑到皇后的床上,并且蜷起身子,嘶嘶作响。国王看见蛇的时候,相信了她的谗言,误认皇后要害他。国王一时非常愤怒,怒吼着,叫皇后站起来,也叫所有的侍女都站在皇后的身后。然后国王拉弓,将毒箭向皇后等人射去。但皇后等人对国王的举止毫无惧意,只默默地流露慈悲的眼光,所以虽然国王善于射箭,却未射中任何人。国王目睹这奇迹时,明白皇后是无辜的,就恩准皇后邀请佛陀和众多比库到宫中来化缘、说法。

摩酰提利看见自己所有的阴谋都失败了,于是拟定最后一项万无一失的阴谋。她派人送口信给她的叔叔,要他纵火烧皇后居住的房子。她叔叔遵照她的话做,但房子内的皇后和侍女由于有很好的修持,所以虽然在危难的时刻,仍然继续禅坐。因此、在房子完全倒塌之前,有人证得二果,其他人的修行也有进步。

当国王接到报告赶来时,已经太迟了。国王心中怀疑这是摩酰提利怂恿的结果,但他不动声色,反而说:「皇后在世时,我一直警觉在心、提心吊胆,害怕遭了她的毒手。现在我可宽心了!会是谁做了这件好事呢?一定是深爱我的人做的。」听完国王这一番话时,愚蠢的摩酰提利马上接口说,是她要她叔叔纵火烧死皇后的。国王听她招认了,佯装非常高兴,告诉她,他要大大赏赐她和她的所有亲戚。但当她们兴高彩烈地抵达皇宫时,却全部与摩酰提利一起被捕并且在皇宫的广场上被处决。邪恶的摩酰提利终于因为陷害贞洁的皇后和侍女而受到惩罚。

佛陀知道这两件悲惨的事件时说,正念现前、精进的人不死,放逸的人则如行尸走肉。

备注:

(注1)「不死」的意思不是说精进的人不会死亡,有生必有死,即使佛陀和阿拉汉也不例外。不死的意思是说精进的人证得涅槃,不在生死轮回,所以不死;放逸的人不知作善行,所以生死轮回不断。

(注2)「圣境」指的是三十七道品和九种殊胜。

(注3)此处的「禅定」包含止与观。

(注4)此处的「系缚」指四种烦恼:贪爱、生、邪见和无明。

(注5)「涅槃」——佛教徒的最高理想,涅槃不是一般人所误以为的断见或一切虚无的境界。事实上,涅槃是永恒、不死、超凡的境界,一般言语无法完全表达涅槃的真实义,其字面的意义是远离爱欲。涅槃是今生就可以证得的出世间境界,也可以解释成所有爱欲止息的境界。涅槃不是一切虚无的意思,它肇因于究竟涤除爱欲而达到究竟解脱的喜悦境界。就形上学而言,涅槃指所有苦痛的止息。就心理学而言,涅槃是弃除自我观。就道德(伦理)学而言,是三毒(贪、瞋、痴)的涤除。

(注6)Tanha, Arati 和 Raga 三者皆魔女。参考佛光阿含经,杂阿含经第1979页注。

富翁的声音

精进、正念现前、举止清静、善于分辨善恶法、

克己、生活如法、不放逸的人,名誉随之提升。(偈24)

王舍城有一年发生瘟疫。城里一位银行家、他的妻子和所有的家人,除了一位年轻的儿子之外全都罹难。临终之际,这对夫妻告诉年轻的儿子——坎拔高沙卡赶快离开故乡,等瘟疫结束后再回来。他们并且告诉他,已经把一些有价值的财产埋藏在某个地点。这年轻的儿子就照父母的话,远离家乡。后来,经过一段很长的时间,他才返回家乡。

回乡之后,城里居然没有人认识他。他接着到父母埋藏财产的地点,发现一切保藏良好。但是他想,如果把所有财产挖掘出来,城里的人可能会认为,这穷小子一定透过什么非法的手段致富,而向国王报告,其结果就是他的财产会被没收。所以他不想挖出这些财产,而另外找工作维持生活。他找到的工作是在清晨叫醒大家,并且大声通知城里的人该是准备食物、马车、套牛轭等工作的时间了。这种工作在没有时钟的年代绝对需要。

有一天,频婆裟罗王听见他的声音,由于国王善于从人的声音去判断人的个性,就说:「发出这声音的人有大批的财产。」这时候一位侍女听到国王的评论,就派人去调查这件事。得到回报后,侍女向国王说,这个人只是个佣工而已。但往后的两天,国王仍然坚持他的看法,而调查的结果仍旧一样。这侍女因此觉得事情一定有蹊跷,就向国王请求,亲自去调查。

侍女就和她的女儿伪装成农人,然后到坎拔高沙卡的家去,并且说她们是出门在外的旅客,希望能借宿。坎拔高沙卡就让她们在家中过夜。第二天,她们想办法说服坎拔高沙卡让她们继续住下来。而在这期间,国王两次宣告,在坎拔高沙卡居住的地区要举行某庆典仪式,当地所有人都要捐献。坎拔高沙卡身边没有足够的钱,只好被迫去挖掘出部份金币。当他缴交金币后,这侍女加以调包,并且把金币送去给国王。不久,侍女请人传话给国王,请国王派人来找坎拔高沙卡,叫他去王宫。国王的人马到达时,坎拔高沙卡勉强跟着他们到王宫,而侍女和女儿却已先一步回去了。

在王宫里,国王要坎拔高沙卡说出实情,国王向他保证,如果无辜,绝对不会受到伤害。坎拔高沙卡承认金币是他的,而且他是多年前王舍城里银行家的儿子。他也说出藏金币的地点,所有的财富因此被挖掘出来,并且呈送到宫中来,国王就任命坎拔高沙卡担任他父亲的职务——城里的银行家。并且把一位女儿许配给他。

后来,国王带着坎拔高沙卡,到竹林精舍向佛陀顶礼问讯。国王向佛陀说,坎拔高沙卡虽然有钱,却愿意以劳力维持生计,从事最低贱的工作;国王又说自己如何被他感动,而任命他作银行家。国王接着就向佛陀介绍坎拔高沙卡,佛陀因此趁机说明,具有何种人格特质的人会成功。

愚笨的朱腊般他嘎证得圣果

由于精进不放逸,戒律和克己的功夫,

智者为自己建造不为洪水淹没的沙洲(注)。

某个银行家有两个孙子,他们的名字分别是马哈般他嘎和朱腊般他嘎。年长的马哈般他嘎经常陪伴祖父去听法,后来就出家加入僧团,而在一段时间之后,证得阿拉汉果。弟弟朱腊般他嘎也跟随哥哥出家,但由于前世曾作弄一位很笨的比库,所以今生愚昧不堪,甚至四个月内记不得一句偈语。哥哥马哈般他嘎就建议弟弟不如还俗。

有一天,名医耆域邀请佛陀和众多比库到他家接受供养。朱腊般他嘎不在可以前去的比库名单中。他知道自己无缘参加后,十分沮丧,决定还俗。佛陀明白他的心意后,就叫他在精舍前面的门口,面向东方而坐,并给他一块布,要他一边搓揉布块,一边复诵「去除污垢 (Rajoharanam) 」。交代之后,佛陀就和马哈般他嘎挑选出来的比库们一齐去名医耆域家。

佛陀离开后,朱腊般他嘎努力搓揉布块,并复诵「去除污垢」,不久,布块变脏了。也就在这时候,他过去的善业机缘成熟,而使他了解世事无常。这时候,佛陀在名医耆域家中,透过神通力量,知道年轻的朱腊般他嘎的进展,于是放光,使朱腊般他嘎感觉佛陀就在他面前向他说:「不只是布块因为污垢而变脏,人的身心也有贪、瞋、痴等污垢,只有去除这些污垢,人才可以达到修行的目的,而证得圣果。」朱腊般他嘎明白佛陀话中的涵意,继续禅修,不久就证得阿拉汉果 (注),并且具足非凡的智慧和精神力量。

这时候,名医耆域的家人,正准备向佛陀的钵中注水,以表示供养,但佛陀却用手遮住钵,防止水进入,并且问道:

「是否还有比库在精舍里?」

「没有!」

「还有一人!」佛陀说,并要人去请朱腊般他嘎来。

当被差遣的人抵达精舍时,不只看到一位比库,而有很多一模一样的比库,这些比库都是具有神通的朱腊般他嘎创造出来的。被差遣的人感到困惑,就回去报告这件事,却又被差遣回精舍,要他向那些比库说:「佛陀召唤名叫朱腊般他嘎的比库。」但当他照做时,很多声音回答道:「我就是朱腊般他嘎!」他迷糊了,只好又回去,但又再次被差遣回精舍,这次要他一把抓住第一个回答「我是朱腊般他嘎」的比库,结果当他抓住第一位回答的比库时,其他的比库都消失了。朱腊般他嘎比库就跟随他到名医耆域家。供养之后,朱腊般他嘎在佛陀的授意之下,信心十足地讲经说法。

后来,朱腊般他嘎的事被比库们无意间提起,佛陀就说:信心坚定、努力精进的人都必定会证得阿拉汉果。

注1「沙洲」:较高的陆地,可以避免洪水的患难,智者证得阿拉汉果,就等于为自己建立较高的安全陆地,而不会陷溺于五欲、邪见、爱欲和无明之中。

注2:读者应注意,朱腊般他嘎并不是在短时间内就证得阿拉汉,他已经准备很多世了。佛陀只是帮助他除掉剩余的污垢,解脱无明所造成的烦恼。

庆典期间幼稚的举止

愚痴的人耽溺于放逸行,

智者护持自己的精进,

一如世人保护无上的珍宝。

人不可放逸,也不可耽溺欲乐,

精进禅修的人可以获得大安乐。

有一年,沙瓦提城庆祝一个广受欢迎的庆典,庆典期间,许多年轻人用灰土和牛粪涂揉身体,并且在城内到处闲荡、喧哗,而成为大家头痛的人物。他们停留在居民家门口,直到居民给他们钱,才肯离去。

当时,沙瓦提城里有很多的佛教信徒。这些信徒就向佛陀通风报信,请佛陀在七天之内,不要进城,而由信徒们直接把供养品送到精舍。同时,他们也尽量留在家中。第八天,庆典结束后,佛陀和众多比库受邀到城内说法。当信徒告诉佛陀那些年轻人在庆典期间的幼稚举止时,佛陀说那些年轻人因为无明,所以举止缺乏尊严与庄重的气息。

佛陀接着劝诫信徒们不可浑浑噩噩的过日子,也不可以沉溺于感官欲乐,应该时时正念现前,这样才可以获得幸福,证得究竟喜悦的涅槃。

信徒们专心听完佛陀的说法后,满心欢喜,对佛法的信心更加坚定。

马哈伽沙巴尊者想知道生死轮回的次数

智者以正念灭除放逸心,

所以智慧增长,忧患全无,以视忧苦众生。

智者(阿拉汉)观无明众生,

如同登上山顶的人俯视山下的众生。

有一次,马哈伽沙巴比库停留在毕砵离洞窟的时候,运用神通想要知道,谁正念现前、谁迷糊过日子,谁快要往生了。

这时候,佛陀从精舍里透过天眼明白马哈伽沙巴尊者的所作所为,便想要告诉他只是在浪费时间(注),所以就放光,出现在马哈伽沙巴尊者面前,告诫他:「马哈伽沙巴!生死轮回是不可究竟了解的。它超过你的智慧,只有证悟的诸佛才能够解释众生的生死轮回。」

(注)本故事说明人不应该过度追求无法增进修行的事物。马哈伽沙巴企图要了解的事无法帮助他证悟生命的实相。佛陀不断提醒他的弟子们要确实参透生命的实相,努力解脱生死轮回,其他的追求都不是增上法。人可以透过察觉而证得阿拉汉果。一旦成为具有无上智慧的究竟圣者(如佛陀),自然具足这些能力。

修行的目的

众生放逸,智者精进;众生昏沉,智者清醒,

智者超越愚痴的人,就像赛马超越老弱的马匹。 (偈 29)

两位比库从佛陀那里得到禅观的题目后,到森林里的一处精舍去禅修。其中一位比库心不在焉,只知在火旁边取暖,整个初夜只知向年轻的沙马内拉谈话而浪费时光。另一位虔诚的比库则善尽比库的职责:初夜时经行,中夜时休息,后夜则再度禅修。由于他的精进和正念现前,所以很短的时间内就证得阿拉汉果。

结夏安居结束后,这两位比库回去向佛陀顶礼问讯。佛陀问他们如何安居?懒惰又心不在焉的比库说另一位比库只是躺着休息、睡觉而浪费时间。佛陀就问道:「那么你自己呢?」他回答说自己在初夜的时候,靠在火旁边取暖,然后就整夜没睡。但佛陀太清楚他们两人安居的情形,所以就对懒惰的比库说:「你明明懒惰、心不在焉,却说自己精进努力、正念现前,而你的同修精进努力、正念现前,你却说人家懒惰、心不在焉。你就像羸弱、步履缓慢的马,而你的同修则是强壮、脚程敏捷的马。」

玛伽为何往生为沙咖天帝

沙咖天帝因为不放逸,所以成为诸天王;

精进受人赞叹,放逸受人诃责。

有一天,离车国的马哈利王子,前来聆听佛陀讲解《沙咖天帝所问经》。佛陀的生动叙述,让王子以为佛陀一定见过沙咖天帝。为了确认,他就问佛陀。

佛陀回答道:「马哈利!我确实认识沙咖天帝,也知道他为何成为沙咖天帝。」佛陀就告诉马哈利,身为诸天王的沙咖天帝的某一前世是摩卡拉村子一位名叫玛伽的年轻人。他和三十二位同伴从事很多的社会公益活动,如铺路、建公共休憩房舍等,一生中并奉行七项义务:

1.奉养父母、2.尊敬长者、3.言语温顺、4.不背后说人闲话、5.慷慨大方、不贪婪、 6.实话实说、7.不动气

由于玛伽在那一生中具足无数的善业和正确的德行,所以往生为沙咖天帝。」

智慧之火

精进的比库,害怕放逸而勇猛精进,

犹如大火,烧尽一切结。

有一位比库得到佛陀给他的禅观指导后,就到森林里去禅修。虽然努力修持,但却只有非常小的进展。他感到沮丧、挫折而返回揭达林给孤独园,希望佛陀能给他进一步的指引。路上,他遇见熊熊大火,于是就跑到山上去观察火势。正当火势漫延时,他突然领悟到,就像火烧毁一切东西,究竟智慧也会解除生命中大大小小小的束缚。

这时候,佛陀明了这比库的意念,就放光,出现在比库面前,告诉他:「你现在的思考方向是正确的,继续努力吧!就如大火烧毁一切障碍,系念在前的比库解除所有的结 (注)。」这比库听完佛陀的说法后,正念现前,思考佛陀的告诫,不久之后,就证得阿拉汉果。

备注:

有十种结(束缚):身见、疑、戒禁取、贪、瞋、色爱、无色爱、慢、掉举和无明。前五项称为五下分结,较轻微,后五项则称为五上分结,较严重,一旦证得预流果,则解脱五下分结中的前三项,其余二项则在证得一来果时,会减轻,但证得不还果时,才会涤除殆尽。

五上分结则只有证得阿拉汉果后,才能予以涤除。

知足的比库

精进的比库,唯恐放逸,

所以不容易堕落,而趋近涅槃。

尼珈玛西提舍出生在沙瓦提(舍卫)城附近的一个小村庄,并且在当地长大。出家之后,他过着非常简单的日子。化缘时,他就到原来亲友居住的村子,并随缘接受人家的布施。他避免参加大的仪式、庆典,甚至给孤独长者与高沙喇国巴谢那地王举办的大型布施,他也没有参加。

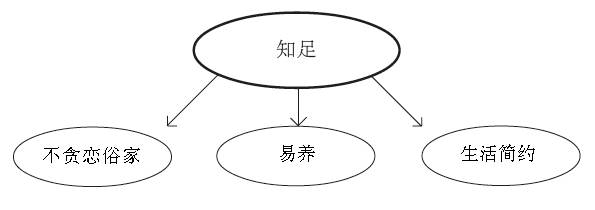

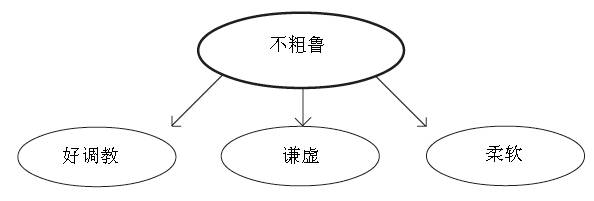

其他比库渐渐议论纷纷。他们指责他只接近亲人,而不喜参加大型布施等等。这些比库并且向佛陀报告这件事,佛陀就召唤他来,让他自己解释。他说虽然他常回故乡,但只是去化缘,而且只要有足够的食物,不管食物可口与否,他就离开。听完他的解释后,佛陀当着其他比库面前称赞他。佛陀也告诫比库们,需求少,知足的过日子符合所有圣者和佛陀的教诲。同时,所有的比库应效法尼珈玛西提舍。佛陀进一步叙述鹦鹉王的故事:

从前,鹦鹉王和很多的子民住在恒河岸边的无花果树林里。后来,无花果全被吃光了,所有的鹦鹉也就离开林子。只有鹦鹉王留下来,但不管剩下来的东西是嫩芽、叶子或树皮,他都很满足。沙咖天帝知道这件事后,想测试鹦鹉王的德行,就运用神通力量使无花果树枯萎。然后,和皇后一起变化成鹅,来到无花果林,问鹦鹉王何以不离开年迈、枯萎,无法再长出大量果实的无花果树呢?

鹦鹉王回答道:「我没有离开,是出于感激的心。只要有足够的食物维持生命,我就不会背弃这树林。」

沙咖天帝大受感动,就恢复并且透露自己的身份。同时,从恒河中取水,洒在无花果上,使它们恢复生机。

第三品 心品

无法控制心念的弥酰

心念飘忽不定,难以制服,

智者调伏心念,一如工匠使箭笔直一般。

人心如同被丢弃在地上的鱼,躁动不安,

所以人应该远离贪爱。

弥酰比库有一次在化缘后返回精舍的路上,看见一处美丽、舒适的芒果园。他认为是禅修的好地方,就请求佛陀答应他去那里禅修。佛陀要他过一阵子再说,因为佛陀明白光凭对一个地方的喜欢,无助于他的禅修。但弥酰急躁难耐,一次又一次的恳求,最后,佛陀只好答应他。

弥酰就到该芒果园去,并且坐在树下禅修。虽然整天禅修,但心意纷乱,所以毫无进展,傍晚时分,他就回精舍,向佛陀说他一直受到各式各样精神烦恼的干扰。

佛陀告诫他,就是因为心容易受到刺激而且易变,所以应随时随地,以恰当的方法控制内心。弥酰正念现前地思考佛陀的教诲后,证得初果。

能够洞察他人内心的女士

心难以调御,轻浮躁动,随欲流转;

智者应该调御心,调伏的心令人安乐。

有一次,六十位比库分别从佛陀处得到禅观的题目后,到一座山脚下的村落去禅修。村长的母亲玛蒂迦玛塔,供养他们所需的食物,并且为他们兴建一座遮雨蓬,方便他们在雨季时仍然可以停留在村落里。一天,她请求这些比库指导她禅观。他们就教导她禅观身体的三十二相,并从中去理解色身的无常变化和我执的虚幻。她非常努力的禅观,因而比这些比库更早证得三果,并且具有超凡的神通力量。

透过她的天眼通,她明白这些比库尚未证果,也知道他们都有证得阿拉汉果的潜力,但需要足够的食物,因为脆弱的身体无法使心发挥最佳的功能。所以她提供他们营养的食物,由于有营养的食物和正精进,他们因而正念具足,而证得阿拉汉果。

雨季结束后,他们就回去揭达林给孤独园,佛陀当时正驻锡在那里。他们向佛陀报告 说他们身体健康,而且环境良好,也不用担心食物不足的情形。他们也说玛蒂迦玛塔明白他们的心念,而提供非常营养的食物给他们,这些食物在维持色身健康是必要的,而健康的身体是保持精神专注的重要因素。

有一位比库听他们说起玛蒂迦玛塔的所作所为后,决定也要前去该村落。所以他在 得到佛陀给予的禅修禅观指导之后,就到该村落去。玛蒂迦玛塔也供给他想要的一切东西,当他想要某些东西时,玛蒂迦玛塔就亲身带这些东西前来给他。有一次,他用完食物后,请教玛蒂迦玛塔是否真正能洞察别人的心念,她不直接回答,却说:「能明白他人心念的人,其言行举止是如此如此的。」这时候,这比库想到:「如果我像一般众生有不纯净的念头,而她也真的能洞悉他人心念的话,她一定会鄙视我的。」有了这种想法后,他对玛蒂迦玛塔有种莫名的害怕而决定回揭达林给孤独园。他向佛陀报告说,因为害怕玛蒂迦玛塔会侦测到他内心不纯净的念头,所以无法继续停留在该村落。佛陀告诫他,只要专注在一件事上,那就是调伏内心。佛陀要他再回该村落去。但不可胡思乱想,只要专心禅修就好。这比库就再度回该村落去,玛蒂迦玛塔也一如供养前次比库们一样地提供他食物,使他能够心无牵挂地禅观。所以,在短短的时日后,他也涤清心念而证得阿拉汉果。

智者应护持自己的心念

心念随着欲望流转,非常微妙,难于察觉,

智者应该防护心念,使其安住,才能获得安乐。

从前沙瓦提城有一位银行家的年轻儿子,向到他家化缘的比库请教,应该如何做才可以解脱生命中的苦难。那位比库告诉他把钱财分成三部份:一部份投资做生意,另一部份做家庭支出,最后一部份做慈善。他遵照比库的话去做,然后,他又问比库下一步要如何做。比库告诉他,第一要皈依三宝、守五戒,第二要守十戒,第三要出家修行。他也一一奉行,最后也出家。

出家为比库后,一位教师教他阿毗达摩(论),另一教师教他戒律,但他却觉得要学得东西太多了,戒律又太严、太多,又没有足够的自由。它因此认为世俗生活比较好。由于有这样的怀疑与不满,他觉得郁闷,疏忽职责,同时日渐消瘦、羸弱。佛陀知道这件事后告诫他说:「如果可以控制心念,就没有什么事情需要再控制了,所以努力摄受心念吧!」

心念容易飘浮不定

心念无色无相,纷沓而至,神游虚空,是识的基础,

能够调伏心的人,解脱魔障。

僧珈逻仕达是沙瓦提城的一位长老比库。他的妹妹生下儿子时,以他的名字为名。这男孩后来也出家为比库。有一次这年轻比库停留在某个村子的精舍时,有人供养他两件袈裟,他决定把其中一件供养给长老比库——他的舅舅。

结夏安居以后,年轻比库就去找长老比库,并把袈裟供养给长老比库。但长老比库说自己的袈裟已经足够了,所以加以拒绝。年轻比库多次恳请,但长老比库坚决拒绝。年轻比库因此十分伤心,认为舅舅不喜欢他。他甚至觉得既然舅舅坚定拒绝与他共享必需品,他最好还是还俗,过世俗的生活。

从那时候开始,他的心念纷飞,思绪紊乱,心中想着:还俗后,就卖掉袈裟,买只母羊,然后快速生育,就有足够的收入,娶妻生子,他再携带妻小搭车去探访舅舅。他甚至想到在路途上,他会告诉妻子,由他来照顾孩子,但她却要他驾车,不要管孩子的事,而他坚持要照顾孩子,就去抢孩子,结果孩子却掉下车子,被轮子辗过,他非常忿怒,拿棍子要打老婆。

其实,这时候,他正用扇子帮舅舅搧凉,但由于胡思乱想,而不小心打到长老比库的头。长老比库明白年轻比库的心念,就告诉他:「你自己不能打老婆,怎么来打舅舅呢?」年轻比库十分惊讶,局促不安地想立刻离开精舍。但长老比库却设法带他去见佛陀。

佛陀知道事情的原委后,很仁慈的告诉年轻比库,人心旁鹜不定,即使是遥远的东西,心都能够加以胡思乱想。所以人应努力使自己从贪、瞋、痴三毒中解脱出来。

心猿意马的比库

心不安定,不了解正法,

信心又不坚定的人,智慧不能成就。

心无贪欲,也没有瞋恚,

同时超越善与恶(注1)并且精进修行的觉者(注2),

毫无恐惧。

从前,沙瓦提城有一个人在森林里寻找走失的牛时,突然感觉十分饥饿,就到村子的精舍去。精舍里的比库就给他一些食物吃。吃的时候,他突然想到既然每天勤奋工作,还不够温饱,那么出家或许不失个好主意。

所以,他就恳求比库让他加入僧团。出家后,他尽责守分,同时因为有足够的食物,不久就长胖了。过了一阵子,他却厌倦外出化缘的日子,就还俗了。又过了一些日子,他却又觉得世俗生活艰辛,所以二度出家。但不久,又还俗。由于意志不坚,所以断断续续的出家、还俗六次。人们就称他为「质多沙利子」(意思是心意不坚定的人)。而在这期间内,他妻子也怀孕了。事实上,他六次出家都不是想脱离世间,只是为了自己的方便而已。所以,不论身为比库或在家居士,他都不快乐。

后来,有一天,他进入卧室时,碰巧看见妻子正在睡觉,而且大声打鼾,张开的嘴巴也流出口水。看见妻子这个样子时,他明白身体不净的道理,并且如是思考:「我几次出家半途而废,就是因为迷恋如此德行的妻子!」当下他拿着黄色的袈裟,第七次到精舍去。一路上,不停的念着「无常」、「苦」,而证得初果。

到达精舍时,他再度请求加入僧团。

「我们无法再接纳你!几次剃度下来,你的头已经像磨刀石了。」比库们拒绝他的请求。

但他坚决地请求,最后,比库们又起了怜悯心,让他再度加入僧团。过了几天,他就证得阿拉汉果了。

后来,比库见他这次出家这么久,感到惊讶,就问他原委,他回答说:「我以前会还俗,是因为仍有执着,但现在一切都过去了。」

比库们向佛陀报告这件事,佛陀说:「从前质多沙利子的心意不够坚定,而且不了解佛法,但他现在已经是个舍弃所有执着(注3)的阿拉汉了。」

备注:

1. 阿拉汉超越善恶,所以阿拉汉的作为不落善恶范围。这不是说阿拉汉无所事事 。相反地,阿拉汉积极任事,而且一无私心,所作所为都为了引导别人走向修行的道路。一般认为阿拉汉的作为是善的。但阿拉汉的行为不会为自己创造善报。阿拉汉仍然要承受过去所做业的业报。阿拉汉不作新业,阿拉汉的所有作为称之为「无记(KIRIYA)」,而不是业,所以从道德观点而言,不会产生效应。阿拉汉如实知见,所以不落因果律。

2. 此处的觉者指的是阿拉汉。阿拉汉并不是不睡觉。他们不论清醒或睡眠时,都是精进的,因为阿拉汉永远具足正信,精进,正念,正定和慧等五种德行。

3. 也许有人会问质多沙利子是否不应该抛妻离子?但我们必须从历史的角度来理解,佛陀时代的印度,能舍弃世间出家为比库,被认为是相当尊贵的行为。同时,在当时的社会架构下,比库家里的其它成员也乐于照顾他的妻子儿女,因为比库出家修行,已经做了重大的牺牲,更何况他的修行目标是要成为圣人。

身体发臭的比库

人生苦短,

此身不久将意识全无地躺在地上,

一如无用的木材。 (偈 41)

普提珈塔提舍比库得到佛陀给他的禅观指导后,努力禅修,但却生起病来。身上首先长满小疔,然后变成大的伤口,后来这些伤口破裂开,他的袈裟受到脓血的玷污,而变得黏腻腻的,身体也开始发臭,因此获得普提珈塔提舍的称呼,意思就是发臭的提舍比库,其它的比库因此弃他于不顾。

佛陀知道他悲惨的状况,也预知他马上就要证得阿拉汉果了,就到他停留的火边去,并且亲自烧了一些热水,然后到他躺着的地方,抓住床沿。这时候,其他比库才聚集过来,佛陀就叫他们把他抬到外面去洗涤身体,同时也一并洗涤、晒干袈裟。这时候,他的身心焕然一新,就系念在前。佛陀站在床头,告诫他说,生命消失时,身体就像木头一样,一无是处,而被放在地上。佛陀说法后,他就证得阿拉汉果,不久之后,也入灭了。佛陀要其它比库将他火化,将骨灰纳入浮图中。

有人请问佛陀,普提珈塔提舍比库的身体为何会发臭,佛陀说普提珈塔提舍比库的某一前世是个残酷的捕禽人,经常设陷阱捕捉鸟类。抓到之后,就折断鸟的翅膀和脚,防止它们飞走。由于这些恶业,所以今生身体发臭。

佛陀最后说:「比库们!你们出家为比库,父母无法照顾你们,若不彼此照顾,谁会照顾你们?请记住,谁看护比库,就等于看护佛陀!」

骚扰比库的精灵

人应该明白色身像陶器般脆弱,

而妥善护卫心,一如护卫坚固的城市;

并且以智慧破除魔障,勤习止观,但不可执着 。

沙瓦提城里的一群比库分别获得佛陀给予的禅观指导后,就到离城很远,一处适合禅修的丛林去禅修。原先林子里的守护精灵觉得,如果比库们要停留在林子里,那么它们就不适合栖息在树上。它们也认为比库只会停留一夜,所以就离开树上,到地面上来。

但过了十四天,比库们仍在林子里,它们猜测比库们可能要在此结夏安居。果真如此,它们就被迫要在地面生活一段时间,因次决定发出鬼般的声音,制造恐怖的景像来吓走比库们。从此以后,它们有时候幻化成有身体无头,或有头无身体的鬼魅等等。比库们非常气愤,就离开林子,回城里向佛陀报告这件事。佛陀说这是因为他们没有准备任何的武器,佛陀要他们再回去,但要预先准备好适当的装备。佛陀就教导比库们《慈经》,这就是适当的武器装备。

佛陀告诉比库们要诵读《慈经》,并把善意散播给林子里所有的众生。对任何众生也不可心生瞋恨或心怀恐惧。比库们就回到原来的林子,并且遵照佛陀的方法做,精灵们得到善意心念后,立即展现欢迎的诚意,不再干扰比库的禅修。他们欣然留在地面上,林子里因此一片和谐安祥,不再有鬼嚎、魅影的情形。比库们也可以禅修观身,而明白人身脆弱无常的道理。

牧牛人难屠

错误的心念 (注),比任何敌人或仇家的伤害更深。

难屠替一位富翁看顾牛只,虽然只是个牧牛人,但他尽可能存钱。有机会,他就到富翁的家去,也因此有些机会能够遇见佛陀,并且聆听佛陀说法。难屠也曾邀请佛陀到他家去,但佛陀却说时机尚未成熟,所以并未答允。

过了一阵子,有一次佛陀和众多比库突然改变行程,要到难屠家去,因为佛陀了解,难屠正确明白佛法的时机已经成熟了。接连好几天,难屠都很恭敬地接待并且供养佛陀和比库们。最后一天听完佛陀的说法后,他也证得初果。当天佛陀和众多比库要离去时,他更亲手拿着佛陀的钵,送佛陀一程之后,才顶礼回家。

就在这时候,一位难屠长期仇敌的猎人射死难屠。走在后面的比库发现难屠的尸体后,赶上来报告佛陀:

「因为您的莅临,难屠作了大量的供养,并陪您走了一段路,才会在回家的路上为人射死。」

佛陀回答道:「比库啊,不管我来不来,由于以前的业,难屠都难逃死亡。所以大家应了解,错误的心念比敌人和小偷伤害人更深,对抗危险的唯一保障是正确的心念。」

(注)指十种恶业:杀生、偷盗、邪淫、妄语、 两舌、恶口、绮语、悭贪、瞋恚和邪见。

变性人

善念 (注)的法益,胜过父母亲朋的爱护与照顾。

梭儒亚是一位富翁。有一次,他与一个朋友带着一群仆人搭乘华丽的马车前去沐浴。当时,马哈咖吒那尊者正在整饬衣服,准备入城化缘。梭儒亚瞥见尊者金色的皮肤时,内心想到:「这比库如果是我妻子多好。或者我妻子的肤色能像这样就好了!」不久,他发现自己的性别神秘的变了。他感到非常的羞耻,而决定离开故乡。这时候,身为女儿身,他用刻有名字的印章向一群准备前往怛剎尸罗城的人恳请,让他搭便车。这时候,他的亲朋好友到处找他,却遍寻不着。

到达怛剎尸罗城后,那群人中有一个人就向当地一位年轻的富翁提及同来的女性—— 梭儒亚,年轻的富翁发现梭儒亚十分美丽,而且与他的年龄相当,就与他结婚,梭儒亚也因此生了两个儿子。其实,当初身为男子时,他已经有两位女儿了。

有一天,故乡一位富翁的儿子,也是梭儒亚的老朋友来怛剎尸罗城。梭儒亚就请他来家里,这人感到十分讶异,因为他根本不认识她,就问她是否认识他。她回答是,并垂询她亲朋好友的近况。这人告诉她,有一位富翁神秘失踪的事。这时候,她才向他透露她就是那位失踪的富翁,并且把自己因为看见比库时心中升起错误的念头,性别因而改变,以及与此地年轻富翁结婚的来龙去脉告诉他。这人劝他向马哈咖吒那尊者请求宽恕。

马哈咖吒那尊者于是被请来接受供养,供养后,她被带到尊者面前来解释一切原委,并恳请尊者宽恕。

当尊者说完:「起来吧!我宽恕你!」之后,梭儒亚马上恢复男人身份。这时她丈夫说:「朋友!既然你是这两个男孩的妈,而我是他们的父亲,他们真的是我们的儿子,所以你可以继续住在此地,不要沮丧!」

梭儒亚回答道:「朋友!我首先是男子,后来变成女人,现在又变回男人;同样地,先是两个女儿的父亲,最近又是两个儿子的母亲。一生中经历过这两次性别的转变后,我已经厌倦世俗生活了,我现在要出家为比库,并在尊者指导之下修行。以后照顾孩子就是你的责任了,请不要疏忽了!」

说完之后,梭儒亚拥抱、亲吻两个男孩,然后把他们交给他们的父亲而出家了。他也向那位协助他找到尊者,并且得到尊者宽恕之后有机会出家,而从事生命中最终目标——止息所有苦痛的年轻人致谢。

马哈咖吒那尊者于是帮他剃度,使他成为比库,他于是努力修行,后来,又跟随尊者到揭达林给孤独园向佛陀顶礼问讯。

后来,人们常问他究竟比较喜欢两个女儿或亲生的两个儿子。他说比较喜欢亲生的儿子。但人们经常问及这个问题,使他感到非常困惑、羞愧,就单独一人精进修行,并且观身无常。不久之后,就证得阿拉汉果,同时具有非凡的智慧和神通。人们再问同样的问题时,他就说自己对任何人都没有执着。听他这么回答的比库们却不相信他的话,就向佛陀请教梭儒亚两种不同回答的涵意。佛陀说:「梭儒亚现在的回答和以前不同,是因为他已经证得阿拉汉果,没有任何的执着。正确的心念带给他的喜悦,不是身为父亲或母亲能够做到的。」

(注)指十善念:布施,持戒,修禅定,恭敬,作事,回向功德,随喜功德,听法,说法,正直见。

第四品 华品

观身

谁能如实知见六道轮回,谁能如实知见三十七道品,

一如技艺精湛的花匠,精挑细选花朵一般 ?

学地比库(注)如实知见六道轮回和三十七道品,

正如技艺精湛的花匠,精挑细选花朵一般。

一群比库随从佛陀到一个村落之后,返回揭达林给孤独园。傍晚时分,这群比库聚在一起讨论当天的行程,尤其是山形地势等。他们讨论到底是平地或山峦起伏,是泥土地或沙地,红土或黑土等。这时候佛陀来探视他们,知道他们谈论的话题时,佛陀告诫他们:「你们所谈的山川地势等,是身外的环境,你们最好观身,并努力去了解其中涵意。」

佛陀接着说:「透过观身,比库可以了解世间、诸天与地狱,也可以明白奥妙的佛法就像园艺专家精心设计的花园。」

这些比库听闻佛陀的说法后,正念现前,专心思考佛陀地教诲,终于涤尽内心所有的烦恼,证得圣果。

(注)学地比库:已证初果,但尚未证得阿拉汉果的比库。

观身如镜的比库

人应该观色身如泡沫幻影,

摧毁爱欲,脱离生死轮回。

有一次,佛陀停留在沙瓦提城的揭达林给孤独园时,有位比库得到佛陀给他的禅观指导后,到一处森林里去禅修。

他虽然很精进,却进步不多,因此对自己不满意,并且想道:「我要回去,请佛陀另外给一个比较适合我气质的题目。」想完之后,他就出发回揭达林给孤独园。

途中,他遇见海市蜃楼,仔细思惟之后,他明白这种现象不过是水的幻影而已。人的血肉之躯同样也只是生老病死的幻像,实际上无我。他当下继续禅观海市蜃楼的幻像。后来,他又到阿致罗筏底河边洗浴,洗完后坐在河边的树下休息时,看见飞溅的水花泡沫时,他明白血肉之躯的无常。

这时候,佛陀在揭达林给孤独园中,看见他的情形,就放光,向他说法:「比库!你的观念正确,继续保持下去,能够观身如水花般无常,幻影般无我是很好的事。」

佛陀告诫后,这比库就证得阿拉汉果。

琉璃王报复释迦族

采集诸花卉,心生染着的人,沉沦生死,

一如洪水冲走沉睡的村落。

高沙喇国巴谢那地王希望与释迦族缔造姻亲关系,就派遣使节到迦毘罗卫城,请求与释迦族的一位公主结婚。释迦族的王子们不想冒犯巴谢那地王,就答应他的请求,但他们却送给他一位美丽的女孩,而不是公主,这女孩是马哈男与一婢女所生的。不知情的巴谢那地王立这位女孩为妾。后来,这女孩生下一位王子,并且命名为琉璃。王子年满十六岁时,被派去拜访外祖父马哈男和释迦族的王子们。他受到某种程度的款待,但所有比他年轻的释迦族王子都事先被送到一个村落去,以避免向王子致敬。过了几天,王子一行人折返回国。王子刚动身没多久,一个女仆就被传唤来用牛乳清洗王子坐过的地方。这女仆一面工作一面呢喃道:「这是那个婢女的儿子坐过的地方。」这时候,一位被王子派遣回来拿东西的随从偷听到她的呢喃,就去向王子报告说,王子的母亲茉利夫人事实上是婢女的女儿。

王子知道真相后,极端愤怒,发誓有一天要毁灭所有的释迦族人。后来他当了国王,果真发兵攻打释迦族,并把除了马哈男身边的人和少数一些人以外,其他人都格杀殆尽。事后,他和军队在返国的途中驻扎在阿致罗筏底河床。当天晚上,河的上游地带暴雨倾盆,暴涨的河水如万马奔腾地把他和军队一齐冲入大海。

听到这两件悲惨的事故,佛陀向众比库解释,他的亲人——迦族的王子们在前世曾经在河中用药毒鱼,所以今生才会集体丧生。

至于王子和他的军队,佛陀说:

就像洪水冲走所有沉睡中的村民一样,死神带走所有迷恋感官享乐的众生。

往生三十三天的女信徒

采集诸花卉,心生染着,

又无法厌足贪欲的人,沉沦生死。

葩倜扑姬喀枯玛莉是沙瓦提城的女信徒,十六岁时就结婚了,并且育有四个儿子。她很有德行,喜欢以食物和其它必需品布施修行的人。她经常到僧团精舍去清洗房舍,装满所有瓶罐的水并且做其它的杂事。她知道自己的前世是三十三天王的妻子之一,同时 ,她还清楚记得她是在所有的人都到花园摘花嬉戏时往生到人间的。所以,每次供养比库或做其它的功德时,她都渴望将来能往生三十三天,再做三十三天王的妻子,一如前世般。

有一天,她生病去逝了,并且正如她热烈期望地往生三十三天,成为三十三天王的妻子。由于三十三天的一天等于人间的一百年,所以她再往生三十三天时,三十三天王等人还在花园里玩,几乎忘了她的存在,所以当她再度加入时,三十三天王问她一早上都到那里去了,她告诉他,自己已经到人间走一回了。

这时候,比库们向佛陀报告葩替扑姬喀枯玛莉去世的事。佛陀说:

生命是短暂的,人还未能满足感官欲望时,死亡已经夺走人的生命。

吝啬的富翁

智者进入村落时,就像蜜蜂入花丛,

只知采蜜,不伤害花卉和色香(注)。 (偈49)

王舍城附近的萨卡罗村子里住着一位吝啬的富翁,他的名字叫做憍尸罗。有一天,富翁与太太要烘焙一些糕饼,但为了避免与别人分享,所以就在房子的最顶层秘密烘焙。

当天早上,佛陀透过神通,知道富翁夫妇即将可以证得初果,就派遣马哈摩嘎喇那尊者到富翁的家去,并且交代尊者在中饭之前把富翁夫妇请回精舍。马哈摩嘎喇那于是运用神通,一眨眼就到达富翁的家,到达之后,他就站在窗子外面。富翁请尊者离开,但尊者不予理睬。最后,富翁告诉太太:「做个小糕饼给他,打发他走!」富翁太太就拿了一小面团,放在烘盘上,但面团却胀大起来,并充满整个烤盘。富翁认为一定是太太用了太多的面团,所以就亲自另外拿了一块小小的面团,放在烘盘里,但面团也一样胀大,试了好几次,不管用多么小的面团,他们就是无法如愿地烘焙出很小的糕饼。最后,富翁只好叫太太从篮子里随意取出一块给尊者,但当他太太正要拿出糕饼时,所有的糕饼全粘在一起,无法分开。至此,富翁对糕饼倒尽胃口,就把整篮的糕饼都送给马哈摩嘎喇那尊者。尊者这才向他们谈有关布施的佛法,他也向富翁夫妇说,佛陀和其他比库正在沙瓦提城的揭达林给孤独园等他们,富翁夫妇便带着糕饼随尊者去见佛陀,并用糕饼供养佛陀和比库们。供养之后,佛陀宣讲布施的佛法,富翁夫妇两人因而了悟佛法。

(注) 注释家对本法句的解释略有不同:

达摩难陀上座认为这句法句的意思是说:智者不伤害村民的信仰、慷慨和财富;

Narada 上座则认为是:不造成任何人的不方便;

Sri Acharya Buddharakkhita 尊者则说:智者入村落化缘时,也提供世人做功德的机会;

了参法师在《南传法句经》的翻译则未加任何注解。

不要理睬他人的诅咒

沙瓦提城里有位富有的女士,是裸形苦行者——潘谛格的信徒。她的强烈信仰,使她对待潘谛格就好像对待自己的儿子。她有很多的街坊和朋友都是佛陀的信徒。这些朋友经常到揭达林给孤独园向佛陀顶礼问讯,听佛说法。每当她听到这些朋友称赞佛陀时,她也想去向佛陀顶礼问讯,听佛陀开示,但几次都被潘谛格阻止。

既然无法亲自前往,她就要儿子去请佛陀到家里来接受供养。她准备了特别的食物,供养之后,佛陀宣说随喜。第一次听到佛陀用宏亮的声音宣说奥妙的佛法时,她的身心充满喜悦,并不自觉的喊着:「说的好!说的好!」

隔壁的潘谛格听到她喜悦的呼喊声时,想道:「她不再是我的弟子了!」他愤怒地走出他的房间,向她和佛陀诅咒,并且一路诅咒地离开她家。

这件意外使她十分尴尬、羞愧,再也无法专心听佛陀说法。佛陀劝诫她不要理睬那些诅咒和恐吓,应该正念现前地观照自己的善恶行为。

听完佛陀的说法后,她证得初果。

不探查他人过错,不管他人已作、未作,

只应该察觉自己做了什么事,什么事尚未作。

应该礼敬谁

人若不能奉行自己所说的善语,

无法得到善果,

就像美丽但毫无香气的花朵。 (偈51)

人若奉行自己所说的善语,

必得善果,

像美丽又芳香的花果。 (偈52)

沙瓦提城的佛陀信徒乔塔帕哩已经证得二果。有一次,他正在揭达林给孤独园听佛陀说法时,巴谢那地王突然也来了。乔塔帕哩没有起身,因为他认为若起身,可能会被认为是向国王,而不是向佛陀表达敬意,国王却引以为侮辱而非常愤怒。佛陀知道国王心中的不满,就向国王赞叹乔塔帕哩的德行及对经藏的娴熟。佛陀的解释让国王释怀,并对乔塔帕哩留下深刻的印象。

后来,国王再次遇到乔塔帕哩时,请他为两位妻妾教导佛法,乔塔帕哩委婉的拒绝,并建议国王请佛陀另外派比库担任这份工作。佛陀就指定阿难固定到王宫,向皇后玛莉咖夫人和行雨夫人说法。后来,佛陀问阿难,两位后妃的进展如何,阿难说,玛莉咖夫人认真修习,但行雨夫人却不专心。

佛陀说,只有专心、敬谨、认真修行,并且精进奉行的人,才能得到佛法的法益。

最虔诚的女信徒

人应该作种种善事,

如同众多花朵可以制作很多的花圈(注)。

维沙卡的父亲陀难闍那是跋提的富翁,她的母亲是须摩那德咪。她的祖父泯兔则是高沙喇国最有钱的五个人之一。她非常年轻的时候,佛陀曾经来过跋提。当时,她的祖父带她和她的同伴去听佛陀说法,听完之后,他们全都证得初果。

长大后,她嫁给沙瓦提城另一位富翁弥迦罗的儿子富楼那凡达那。结婚当天,她父亲告诉她做一个尽责的妻子要遵守十条规章:

1.不可以把家中的火拿到屋外。

2.也不可以把屋外的火拿入家里。

3.借东西给那些愿意借东西给别人的人。

4.不借东西给那些不愿意借东西给别人的人。

5.不管对方是否也有雅量借东西给别人,都可以借东西给对方。

6.愉快的坐。

7.愉快的吃。

8.愉快的睡。

9.照顾火。

10.尊敬家神。

这些条文的意义如下:

1.火代表谤诽,为人妻子不可以向他人诉说丈夫和公婆的坏话。他们的缺点和家庭争论也不可向外人道。

2.为人妻子也不可以听东家长西家短。

3.借东西给有借有还的人。

4.不可借东西给有借不还的人。

5.对穷困潦倒的亲朋,即使不还,也要借给他们需要的东西。

6.为人妻子见到公婆时,当起身敬意,不应坐着不理。(对其他长者亦然)。

7.公婆丈夫照料妥当后,妻子方可进食,也应该确保仆人受到妥当的照顾。

8.这不是说为人妻子可以尽情睡眠,相反地,为人妻子入睡前,应确定所有门窗都已关好,仆人也已善尽职责,同时,公婆丈夫已经入睡后才安心休息。

9.公婆和丈夫应视之如火般的谨慎照顾。

10.礼敬公婆和丈夫一如家神。

有一天,她的公公弥迦罗正在进餐时,有一位比库到他家门口化缘,弥迦罗完全不予理睬,她看见这情形,就对比库说:「请尊者原谅!我公公只吃陈腐的食物。」这时候,她公公听见她这么说,非常生气,就要她离开这个家。她不愿意离开,反而请当初结婚时,她父亲派遣陪她过来夫家,方便她日后在面对任何问题时可以谘询的八位长者前来仲裁。长者们来到后,她的公公告诉他们:「我用金碗吃饭时,她却说我在吃陈腐的食物,由于这种犯上的行为,我要赶走她!」她解释说:「当我发现公公完全不理睬站在门口化缘的比库时,我在心里想:『既然我公公这一生从来没有做任何的功德,他不过是享受过去世的福报(陈腐的食物)罢了。』所以我才说:『我公公只吃陈腐的食物。』这样的说法难道错了吗?」

最后,这八位长者认为她没有犯错。她于是说,身为一位对佛法有绝对信心的人,她无法留在对比库不表欢迎的家庭中。她又说,如果不能邀请比库到家里来供养,并做其它布施,那么她就要离开这个家庭。她公公因此答应她所有的要求。

第二天,佛陀和众多比库就被邀请前来接受供养。正要供养的时候,她请她公公一起来供养,但为他所拒绝。供养之后,她再次请公公来听佛陀的开示,她公公也觉得不应该再拒绝,但他修苦行的师父却不让他去。结果她公公只好在布幔后面听佛陀说法。听完之后,她公公的善业成熟,就证得初果。他因此非常感激佛陀和她,并宣称她就像他的母亲一般,也因此,人们称呼她为鹿母(因为弥迦罗的意思是鹿)。

后来,她生育了几位儿女。当年结婚的时候,她父亲曾送她一件镶有珠宝、价值连城的外套。有一天,她到揭达林给孤独园时,觉得这件外套太沉重,就脱下来,用围巾包好,交给仆人保管。但这仆人却粗心大意地把它遗落在给孤独园。她要仆人回去找,但告诫他:「回去好好找找看!如果阿难尊者已经找到了并且收起来,就不可以要回来,我要把这外套捐献出去。」阿难尊者当时负责保管所有信徒遗留下来的东西。但阿难尊者不接受她的好意,她便决定义卖这件外套,把所得的款项捐献出来。但没有人能出得起适当的价钱,所以她就自己买下来,并用这笔款项兴建东园鹿子母讲堂。

讲堂捐献仪式完成之后,当夜她召集家庭所有的成员,并告诉他们,她所有的心愿都已完成了,接着她就绕着讲堂走,同时唱颂偈语。这时,一些听到声音的比库以为她在唱歌,就向佛陀报告。「她是不是精神错乱了?」他们问佛陀。

佛陀解释道:「今天,她已经完成累世以来的愿望,也由于这种成就感,她才会这样心满意足,而用唱诵偈语来表达内心的喜悦,她决没有精神错乱的现象。累世以来,她就是个大布施者和积极提倡佛法的人。」

佛陀接着说,莲华上佛时,她有个朋友是主要的女信徒和赞助者,她在羡慕之余,也发愿希望能具有同样的德性,所以在一连七天供养该佛和众多比库后,她发了最诚挚的愿望,希望在未来世能成为未来佛的主要女弟子和赞助者。

莲华上佛就运用神通,观照未来,得知她在未来世会实现她的愿望,所以就授记她的愿望会实现,后来的咖沙巴佛也为她授记。

佛陀最后结论道:「维沙卡在前世强烈渴望做善事,并且确实完成很多善业。就像花艺专家利用一大片的花来制作很多的花圈。」

(注)本法句的意思是说,人可以出于正信和慷慨的财施来完成很多善业。

阿难尊者的疑问

花香、檀香、多伽罗香与茉莉花香都无法逆风飘香,

只有具足戒行的人,名声飘送四方。 (偈54)

檀香、多伽罗香、莲花香与茉莉花香,

诸香中,戒香为最上。 (偈55)

一天傍晚,阿难尊者独自静坐时,想到一个问题:

「草木花根的香从来都是顺风飘散,不能逆风送香,难道真的没有香气既可以顺风飘送,也可以逆风送香吗?难道没有弥散全世界的香吗?」

佛陀回答道:「阿难!若有人皈依佛法僧三宝,守五戒,慷慨布施,不吝啬,这种人真正具有德行,值得赞叹。他(她)的声誉会四方传播,不管住在那里,所有的比库、婆罗门和居士们都对她(她)赞叹不已!」

沙咖天帝供养马哈伽沙巴尊者

多伽罗香和檀香的香气微弱,

戒香最佳,甚至香飘诸天。 (偈 56)

马哈伽沙巴尊者出定(注)后,到王舍城的贫民区去化缘。他化缘的目的是希望提供机会给一位穷人,让他能够经由供养出家人而获得大功德。这时候,沙咖天帝也期望能够供养马哈伽沙巴尊者,就与妻子乔装成贫苦的老纺织匠,到王舍城来。当马哈伽沙巴尊者到达他们家门口时,他就用饭和咖哩装满马哈伽沙巴尊者的钵。当马哈伽沙巴尊者闻到咖哩的香味时,他明白供养的人不是凡人,而是沙咖天帝本人。沙咖天帝因此承认自己的身份,并且告诉马哈伽沙巴尊者,说自己也很可怜,因为没有供养任何人的机会。说完话后,他向马哈伽沙巴尊者礼敬,然后夫妻两人就离开了。

这时候,佛陀在精舍里看见沙咖天帝夫妇两人离去,就告诉众多弟子有关沙咖天帝供养马哈伽沙巴比库的事。弟子们想不出来,沙咖天帝怎么会知道马哈伽沙巴尊者出定,而且知道这正是供养马哈伽沙巴的好机会?他们因此向佛陀请教。

「像马哈伽沙巴比库这样有德行的人,名声四处远播,甚至天神也知道。也因此,沙咖天帝亲自前来礼敬。」佛陀如是回答。

备注:指「灭尽定」,涤除精神污垢的圣人可以透过意志力量暂时止息意识的流转,精神活动全部止息,呼吸甚至也停止,这时候,圣人没有任何的危险。诸佛、独觉佛和阿拉汉在生时证得涅槃究竟法喜的期间即是「灭尽定」。

自杀时证得圣果

魔波旬不知持戒严谨、不放逸、智慧解脱的人往生何处。 (偈 57)

瞿低迦尊者有次在马嘎塔国仙人崛山边精进修习清净和止观,正当他证得禅定时,却生病了,而影响他的修行。尽管如此,他仍然努力修行,但每次有所进步时,都被病魔摧毁殆尽。这种情形前前后后发生六次。最后,他决心要证阿拉汉果,即使因此丧生,也在所不惜。下定决心后,他毫不休息的精进修行,最后甚至决定自杀(注),以苦痛做为禅观的对象。他就用刀割自己的喉咙。这时他全心观苦,心无旁骛而在逝世前证得阿拉汉果。虽然苦痛降临时难以集中意志,但他却表现出超强的决心和意志。

魔波旬知道瞿低迦入灭后,想知道他究竟往生何处。但遍寻不着,他就化身成年轻人,前去请教佛陀。

佛陀说:「明白瞿低迦往生何处对你没有任何意义。他已经究竟解脱精神烦恼,证得阿拉汉果,不再轮回了。魔波旬!你的能力不足以知道阿拉汉入灭后往生何处。」

备注:「自杀」是否恰当不在本故事讨论的范围,因为瞿低迦已经涤除所有的贪爱,而且证得阿拉汉果后,世俗的道德不再具有意义。

供养智者,测试其智慧

如同美丽馨香的莲花可以在路边的废土堆中绽放,

究竟圣者的弟子以智慧照耀无明众生(注)。

沙瓦提城的尸利掘和迦罗发谛那是好朋友。尸利掘是佛陀的信徒,迦罗发谛那则是苦行者耆那教的信徒。耆那教徒一直敌视佛陀。迦罗发谛那在耆那教徒的怂恿之下经常向尸利倔说:「跟随佛陀有什么好处?来吧!追随我的师父吧!」听多了,尸利掘就反问他:「你的师父究竟有什么义理?」迦罗发谛那回答说:他的师父们无所不知,智慧具足,知道过去、现在和未来,并且洞悉别人的心念。尸利掘就邀请他们到家中来接受供养。

尸利掘想测试耆那教徒是否真的能知过去、现在与未来,并具有他心通。所以事先挖了既深且长的壕沟,并在其中填满污秽物,座位也不怀好意地预先安排在壕沟上。同时,准备了很多用布片和香蕉皮覆盖的瓮,使人误认其中装满米饭和咖哩。耆那教徒来他家的时候,他要他们依序进入,并站在个人的位子上,然后同时坐下。这时候,脆弱的绳子应声而断,所有的耆那教徒都掉落污秽的壕沟中。尸利掘就嘲笑他们:「如果你们真的能知道过去、现在和未来,怎么会不知道别人的心念呢?」所有的耆那教徒都又惊吓又尴尬的落荒而走。

事情发生后,迦罗发谛那自然对尸利掘十分愤怒,好一阵子两人互不言语。后来他决定回敬尸利掘。有一天他佯装怒气已消,请尸利掘代为邀请佛陀和众多比库前来接受供养。尸利掘就去邀请佛陀,他向佛陀报告自己曾经“款待”耆那教徒的经过,他也表示很担忧这次的供养可能是迦罗发谛那的报复,所以他请佛陀审慎考虑是否要前去接受供养。

但是佛陀透过神通,预知尸利掘和迦罗发谛那都将证得初果,所以就接受邀请。迦罗发谛那也挖了填满煤炭的壕沟,并用蓆垫覆盖。第二天,佛陀和比库们抵达迦罗发谛那的家。当佛陀踏上草垫时,草垫和煤炭奇迹般的消失了,而车轮大的莲花却大肆绽放,佛陀和比库们就坐在莲花座上。

迦罗发谛那看见这种奇迹时,非常惊讶,他向尸利掘说:「好兄弟!帮帮我吧!由于报复的欲望,我已经犯了大错,我邪恶的陷阱并没有影响到佛陀和众多比库;我没有准备任何食物,厨房的锅子也是空空的,帮帮我吧!」

尸利掘要迦罗发谛那再到厨房看看。迦罗发谛那一到厨房,赫然发现所有的锅子都装满了食物。他惊讶不已,但也十分快乐,心情为之一宽,就用食物供养佛陀和比库们。供养之后,佛陀就诵随喜,并且说:「无明众生缺乏智慧,所以无法领会佛法僧的殊胜,他们就像盲人。相反地,有智慧的人眼光睿利。」

佛陀接着次第说法,迦罗发谛那也专心听法,喜悦渐渐盈满身心。听完佛陀说法后,尸利掘和迦罗发谛那都证得初果。

从此以后,尸利掘和迦罗发谛那恢复友谊,同时积极护持佛陀和比库们,并且捐献钱财来弘扬佛法。

回到揭达林给孤独园时,比库们纷纷议论莲花从煤炭壕沟绽放出来的事,佛陀说这种奇迹不是第一次发生,佛陀因此叙说迦提罗树炭火本生谭。

<备注>

佛法不谴责任何人。因为即使看来最差劲的人,也只表示他(她)的崇高德性暂时隐伏不现而已,一如莲花生长在污泥中。

第五品 愚品

巴谢那地王迷恋他人妻子

对失眠的人而言,长夜漫漫;

对满心忧郁的人而言,路途遥远,

对佛法一无所知的愚人,生死轮回漫长。

巴谢那地王有一天在城里巡视的时候,在路上看见一位年轻美丽的女子伫立在她家门口。剎那间,国王就迷恋上她,而想要占有她。他探听到她是位已婚妇人,就派人要她的丈夫到宫中来服务。后来,更派她的丈夫去做一件不可能完成的任务:到地底下去搜集一些莲花与红土,而且在当天傍晚以前赶回沙瓦提城,以供国王沐浴。事实上,国王居心叵测,企图在她丈夫无法于规定的时间内返回时,予以杀害,然后横刀夺爱。

这女子的丈夫匆忙之际拿着她准备好的餐盒后就出发了。在路上,他与一位出门在外的旅客共享食物,后来他又向河中洒米,同时大声说道:「河的守护神灵和天龙们,巴谢那地王派我去摘取一些莲花和红土。今天,我已经和旅人共享餐点,也喂养了河中的鱼,现在我和你们分享我今天所做善业的功德。请送我莲花和红土吧!」一位神灵听见他的话,就示现成一位老人,送他莲花和红土。

当天傍晚,国王唯恐他真的准时回来,就叫人提早把城门关了。妇人丈夫回来时发现城门已经上锁了,就把红土黏在城门上,花插在红土上,然后大声说话:「城内的人,请帮我作证,我今天准时完成任务,国王却无理的想杀害我!」说完话后,他就前往揭达林给孤独园寻求佛陀的慰藉与保护。

当天晚上,国王欲火中烧,无法入眠,脑子里想的尽是明天要如何杀死妇人丈夫而占有妇人。子夜时分,国王听见奇怪的声音,大吃一惊,居然不知该怎么办,皇后玛莉咖夫人就劝国王去请教佛陀。佛陀于是告诉国王,过去佛时,有四个人因为在世时累积邪淫的恶业,所以现在地狱中受苦,发出这些诡异的声音。国王听完之后,明白其中的含意,知道自己的行为邪恶及造作恶业的可怕,他下定决心,不再迷恋他人妻女。

「毕竟是这样迷恋他人妻女的欲望在折磨我,使我彻夜无法安眠。」他如此自忖着,然后向佛陀表白:「我现在才明白对失眠者而言,夜是多么的长。」这时候,站在旁边的妇人丈夫也说:「佛陀!这一整天奔波下来,我也才了解,心有牵挂的人,旅程多么漫长。」经过这件事后,二人都获益良多。佛陀因此说:「轮回对不了解佛法奥妙的痴人而言,真是漫长!」

顽强不驯的年轻沙马内拉

如果找不到比自己更有德行或相当的人为友,

宁可独居,也不要与愚痴的人为伍(注)。

马哈伽沙巴尊者停留在王舍城时,有两位年轻沙马内拉追随他修习。其中一位恭敬、服从又尽责。另一位则付之阙如,每当马哈伽沙巴尊者告诫他不可疏忽职责时,他总是觉得受到非常大的侮辱。有一天他到马哈伽沙巴尊者的一个信徒家去,骗他们说,马哈伽沙巴尊者生病了,他们就交给他特别的食物,请他拿回去给马哈伽沙巴尊者吃。但他在半路上就吃掉这些特别的食物。事发之后,马哈伽沙巴尊者为这件事告诫他时,他非常生气。第二天,马哈伽沙巴尊者外出化缘时,这顽强、愚蠢的年轻沙马内拉留在精舍里,竟然打破所有的锅子,并且放火烧了精舍。后来,王舍城来的一位比库向佛陀报告这件事,佛陀说马哈伽沙巴尊者最好独居,也不要和造成这么多问题的愚人共处一室。

(注)智者出于慈悲心,希望改善愚人的情况时,可以与愚痴的人来往,但不可反而受其污染。

吝啬富翁的命运

无明的人以为:

「这是我儿子,这是我的财富。」

所以安全无虞(译注);

事实上,

此身不为己有,更何况儿子和财富呢!

阿难达是沙瓦提城中非常富有的人,但却吝于布施。他常常对儿子牧拉斯里说:「不要自以为有钱,我们不应该花钱,反而要更努力累积财富,否则,财产会日渐减少。」他甚至在屋里埋藏了五瓮的金币,但直到他去世的时候,也没有告诉儿子埋藏的地点。

富人死后,往生到离沙瓦提城不远的乞丐村。从他投胎的母亲开始怀孕起,所有乞丐的收入就减少,他们认为其中一定有个不祥的人,就逐步过滤,最后判断这怀孕的妇女就是祸首,她于是被驱逐离开村子。后来这妇女生下一个丑陋、人见人厌的儿子。每次她单独外出乞讨,就能得到与从前一样多的施舍,但若带着儿子一起乞讨时,就什么也得不到。所以等儿子长大后,她就要儿子单独外出乞讨。当他走到他前世的房子时,他前世的孙子们看见他丑陋的外表时,心生恐惧,就叫仆人把他赶走。

这时候,也在城里化缘的佛陀看见这件事情,就叫阿难前去请牧拉斯里(乞丐前世的儿子)前来一谈。佛陀告诉牧拉斯里,这年轻的乞丐实际上是他前世的父亲,但牧拉斯里不相信,佛陀就叫乞丐去挖出那五瓮金币,牧拉斯里这才相信。此后,他就成为佛陀虔诚的信徒。

译注:了参法师的《南传法句经》 Marada Thera 及 Venerable Sri Acharya Buddharakkhita 的译本皆作:「愚人如是担忧」。

如何分辨愚痴的人

自知愚痴的人,其实是聪明的人。

愚痴却自以为聪明的人,真正是愚痴的人。

有一次,两位小偷与一群信徒,前往揭达林给孤独园听闻佛陀说法。其中一位专心闻法,所以马上就了悟佛法。另一位却不用心,反而到处偷取信徒的钱财。佛陀说法后,两人回到第二位小偷的家,这时候,他嘲讽不偷钱的小偷:「是呀!你很聪明,但你没有钱买东西来煮!」不偷钱的小偷听到同伴的话,自忖道:「他多么愚蠢,居然自认聪明。」不偷钱的小偷就和一些亲朋到给孤独园,向佛陀报告这件事。

佛陀说:愚人若自知愚昧,基于这份自知,至少可认为是有智慧的人。如果不自知,反而自认聪明,就真的是愚痴的人。

不能领悟佛法的痴人

真正的痴人虽然终身与智者为伍,仍然无法领悟佛法,

就像汤匙不知汤的滋味。 (偈 64)

优达夷比库喜欢坐在讲经说法的讲台上。有一次,一群来访的比库误认他也是学养丰富的比库,就向他请教五蕴,但优达夷却无法作答。因为他对佛法一无所知,来访的比库们讶异于居然有人与佛陀共住,却对心、五蕴与六根如此无知。

佛陀向他们说:「真正的痴人虽然终身与智者为伍,仍然无法领悟佛法,就像汤匙不知汤的滋味。」

智者领悟佛法

聪慧的人,虽然只与智者短暂相处,但能很快领悟佛法,

就像舌头明辨汤的味道。 (偈 65)

有一天,波婆城的一伙年轻人与一位妓女在林子里嬉戏,后来在稍事休息的时候,妓女偷拿他们的首饰而逃走了。他们就在林子里到处找她,却遇见佛陀,他们于是停止寻找,留下来专心听佛陀说法。听完后,他们就出家,加入僧团并追随佛陀回揭达林给孤独园。在精舍里,他们持律严谨,后来当他们听闻佛陀讲解《无始相应经》时,全都证得阿拉汉果。

当其他的比库谈到这些年轻比库这么快就证得阿拉汉果时,佛陀解释说,聪慧的人,虽然只与智者短暂相处,也可以很轻易领悟佛法,就像舌头明辨汤的味道一样。

坚信三宝的痲疯患者

无明的愚人自作孽,到处造作恶业,而受恶报。(偈66)

痲疯患者殊帕普达专心听闻佛陀说法后,很快就领悟佛法。当听法的人群散去时,他追随佛陀回精舍,这时候,沙咖天帝想测试他对三宝的信心,就出现在他面前,告诉他说:「你不过是个可怜人,人家给你什么,你就吃什么,没有人可依靠。只要你否定三宝,并且说三宝对你没有任何用处,我马上就给你巨大的财富。」

殊帕普达回答道:「我决对不是个没人可依靠的可怜虫,我具有圣人所有的七圣财:信、戒、惭、愧、听闻、施和慧。」

两人对话后,沙咖天帝就到精舍,把他与殊帕普达之间的对话告诉佛陀。佛陀向他解释说,即使千百个沙咖天帝也很难左右殊帕普达对三宝的信心,使他远离三宝。一会儿,殊帕普达也来了,他也向佛陀叙说相同的事。但他却在从揭达林给孤独园回家的路上,意外死亡。这一意外是一恶灵主导的,该恶灵的某一前世是一位妓女,但被殊帕普达所杀,妓女因此发誓报复。殊帕普达的死讯传到给孤独园。比库问佛陀,殊帕普达往生何处?佛陀说,他已经往生三十三天了,并且说殊帕普达的某一前世曾经殴打一位圣者,所以今生是痲疯患者,但今生因为已经领悟佛法,于是涤清一切烦恼。

佛陀拯救无知的农人

恶业是造作之后会后悔的业;

恶业是当接受业报时,使人涕泗纵横的业。 (偈 67)

有一天,几个小偷在空旷野地分赃。分赃之后,他们就离开了,但却疏忽地留下一袋子的钱。

当天早上,佛陀用神通观察世间时,发现在那空旷地附近耕作的一位农夫会在当天领悟佛法,因此在阿难的陪同下前往该地。农夫看见佛陀时,向佛陀问讯,然后继续耕作。这时候,佛陀看着装满钱的袋子向阿难说:

「阿难!看啊!那只奇毒的蛇。」

阿难也回答:「世尊!是啊!真是只剧毒的蛇。」

说完后,佛陀与阿难就继续上路。

农夫听完佛陀与阿难的对话后,就去检查是否真有毒蛇,结果发现是一袋子的钱。他拿起袋子,并把它藏起来。这时候,被抢的人也追捕小偷到空地来,他们顺着农夫的脚迹找到农夫和钱,就将农夫痛打一顿,并把他抓到国王那里去,国王也判他死刑。

农夫因此被解送到坟场去,准备受刑,但农夫一直呢喃着:

「『阿难啊!看那毒蛇。』『世尊!是啊!真是只剧毒的蛇。』」

行刑的人听见农人一路上都重复这些话,十分困惑,就把农夫解回,交给国王,并报告这件事,国王猜想农夫可能想请佛陀作证。就带着农夫去找佛陀,佛陀因此向国王说明整件事情的经过,国王听完后,说:

「这农夫若不祈求佛陀证明他的清白,早就被杀了。」

佛陀如此回答国王的话:「智者不做会令人后悔的事 !」

信仰坚定的插花匠

善业是造作之后不会后悔的业;

善业是接受业报时,满心欢喜的业。 (偈 68)

须玛那花匠每天早上都要供应频婆裟罗王茉莉花。

一天早上,在前往王宫的路上,他遇见佛陀与比库们入城化缘。剎那间,他内心产生强烈的意念,想要用花供养佛陀。他立刻下定决心,不管国王是否因此驱逐他离开国土或是杀害他,他都要献花供佛。他果真用最虔诚的心供养这些茉莉花。佛陀与比库们于是在花团锦簇下进城,成千上百的人都出来顶礼问讯。这种场景让须玛那整个身心充满法喜。

须玛那的妻子向国王说,她丈夫未能将花送至王宫这件事与她无关。然而,事实上,国王很高兴须玛那能用鲜花供养佛陀,国王也利用这次机会供养佛陀和众多比库。

供养之后,佛陀一行人回去给孤独园。国王就召唤须玛那到王宫来,称赞他对佛陀的虔诚信念及供养鲜花的勇气,并大大奖赏他一番。

而在给孤独园的阿难尊者则问佛陀,须玛那能从他的供养得到什么法益?佛陀解释说,须玛那不顾身家安危,而用鲜花供养,因此不会堕落四种恶趣。最后,他也一定会止息生命中所有的苦痛。

强暴比库尼的年轻男子

愚痴的人在恶业尚未成熟的时候,以为恶业甜如蜂蜜,一旦成熟,则受苦受难。

沙瓦提城里有位大户人家的女儿,长得非常漂亮,又温柔,像朵莲花,人们因此称呼她连华色。她的美名远播,很多人向她求婚,其中还包括王子与富翁等,但她却宁可出家为比库尼。有一天,她点燃灯火,然后观火遍(注)就证得阿拉汉果。

后来,她一个人到森林里去独居。有一次她外出化缘时,她的表兄难它跑进她的屋舍并躲在床铺下。他一直暗恋她,所以企图以武力强暴她,等她回来后发现难它时,她说:“不要做傻事,不要伤害,不要强暴我。”但他还是强行玷污她,而后扬长而去。由于强暴圣者的严重恶行,他必然得长期承受恶报的惩罚。

佛陀知道这件不幸的事后,就请巴谢那地王来,向他说明比库尼住在森林里修行时会面临的苦难和危险。国王便在城里为比库尼兴建精舍,此后,比库尼只住在城市里。

(注)请参考《清净道论》上册268页。

欺骗他人的苦行者

愚痴的人虽然经年累月只吃用孤沙草尖所能掘取的少量食物,但所得到的善业仍不及明瞭正法的人的十六分之一(注)。

阎浮车是沙瓦提城里一位富翁的儿子,由于过去世的恶业,他生来具有怪癖。小时候,他喜欢睡在地板上,并且不吃米饭而吃人的粪便。长大后,他的父母就把他送给苦行的人,而当这些苦行者发现他的怪癖后,也把他赶走了。

晚上,他以人的粪便为食,白天则金鸡独立,张开大嘴。他吹嘘地说他只以空气为食,所以大口常开,而且地球无法负荷他的重量,所以一足鼎立。“我永远不坐下,也永远不睡觉!”他如此自夸。

很多人相信他,而供给他食物,但他都予以拒绝:“我只吃空气!”如果他们再三恳求,他则只取少许的草叶尖,并且说:“好了,走吧!这些小草叶尖就能够给你们足够的功德了!”

往后的很多年里,他就如此这般,裸身,秘密吃粪便过日子。

后来有一天,佛陀透过神通,知道阎浮车有能力于短时间内证得阿拉汉果,就在傍晚时分到阎浮车停留的地方,向他借住一夜。阎浮车用手指向山上他住的山洞。佛陀就到那里去休息,当天夜晚,诸天神来向佛陀顶礼问讯,林子里因为他们的发光而灿烂通明。阎浮车也看见这异常,第二天清晨,他就请教佛陀原因何在。

佛陀告诉他是诸天神前来顶礼问讯,阎浮车内心大受感动,就说:“您一定是真正的圣者,诸天神才会来向您顶礼问询。而我,虽然苦行五十五年,并且只以空气为食,又一脚站立,诸天神却从未来找过我!”

“阎浮车!这么多年来,你一直在骗人,但骗不了我。我清清楚楚知道,你多年来一直吃粪便,并躺下来睡觉。”佛陀回答他。

佛陀进一步指出,过去咖沙巴佛时,阎浮车曾经阻止一位比库前往一位正在供养的居士家中,而且阎浮车更把那位居士托他带给比库的供养品丢弃。由于这些恶业,今生他才会有吃粪便与睡在地板的怪癖。阎浮车听完佛陀的说法后,才了解自己的错误,并且深深后悔多年来欺骗众人的行径。他向佛陀跪下,佛陀也给他一片布遮身。佛陀接着向阎浮车说法,阎浮车听完佛陀的说法后,就证得阿拉汉果,并立刻加入僧团。

不久,阎浮车的弟子们也来了,却讶异的发现阎浮车与佛陀在一起。阎浮车比库向他们解释,他已经加入僧团,此后只是佛陀的弟子。佛陀也向他们说,虽然阎浮车修习各种苦行,但所成就的却比不上他现在修行成就的十六分之一。

(注)佛陀在世时的印度,经常用这种方法来比较不同事物之间的价值差别。

人面蛇身的饿鬼

恶业虽然不会立刻成熟,如同牛奶不会瞬间凝结,

但恶业不离愚人,时时烧炙愚人,时时烧炙愚痴的人,

如同灰烬覆盖下的活火炭。

马哈摩嘎喇那尊者有一次与勒叉那尊者一齐到沙瓦提城化缘。途中他看见一件奇怪的东西,他只是笑笑(注)而不语。回到精舍后,他向勒叉那解释他之所以笑,是因为看见一只人面蛇身的饿鬼。佛陀也说,在他究竟证悟,成为佛陀当天,也亲眼目睹这只人面蛇身鬼。佛陀说,很久以前,有位独觉佛,人们若要到他的精舍,必须先通过一处田畴。这田畴的主人却害怕人们来来往往精舍会破坏田畴,就放火烧毁精舍。独觉佛只好搬到别的地方去。独觉佛的信徒知道这件事情后,非常愤怒,就殴打田畴主人致死。也由于恶业的关系,他往生成人面蛇身的饿鬼。

佛陀总结的说:“恶业虽然不立刻报应,但作恶的人终将自食恶果,没有人能逃避恶业的报应!”

(注)诸佛和阿拉汉微笑时,不表示幽默,而是为了启发与他们同行的人发问。

谨言慎行

愚人的各种技俩只会伤害自己,破坏德行与智慧。 (偈 72)

有一次,马哈摩嘎喇那尊者与勒叉那尊者一齐外出化缘时,看见一只人面蛇身的饿鬼。佛陀说,这只人面蛇身鬼的名字是沙提枯达。它在某一个过去世时,擅于投掷石头。有一天,他请求他的老师允许他练习投掷,老师警告他练习时不可以打到牛或人,否则一定要赔偿牛主人或人的亲戚,所以要他另外找目标练习。

后来,沙提枯达发现一位修行人在外化缘,他心想这是个理想的目标,因为修行人没有亲戚、没有保护人,也不是牛,不必负责赔偿。他就向这修行人投掷石头,修行人因此丧失性命。社会大众知道这件事情后,非常愤怒,也杀死他。由于他的恶业,他死后堕落到悲惨的恶道 (注) 中,并且要受很长时间的苦。今生,则变为人面蛇身的饿鬼,而且他的头时时刻刻受赤红鎯头的锤打。

佛陀说:「愚人的技术只会伤害自己,而没有任何益处。」

注:畜生、饿鬼、阿修罗或地狱。

信徒与固执的比库

愚痴的比库追求种种虚荣:

在僧团中坐上座,

成为精舍的住持和受他人的礼敬。

愚痴的人心中惦着的是:

「让其他比库和信徒都明白:『事情不论大小,

因为我才能成就,都由我作主』。」

所以贪与慢增长。

希达有一次遇见马哈那摩尊者--最早的五比库之一正在化缘,就邀请他到家中供养。供养后,他接着听马哈那摩说法,听完之后,他就领悟了佛法。后来,他在他的芒果园里兴建了一座精舍,来供养、照顾所有前往该精舍的比库,而殊达玛比库则是常住比库。

有一天,佛陀的两大弟子——马哈摩嘎喇那与沙利子到希达兴建的精舍来。希达在听完沙利子的说法后,即证得三果。他就邀请两人于第二天到家中供养。他也邀请殊达玛,却被拒绝,殊达玛说:「你是先邀请他们两位,才邀请我的。」希达再度邀请时,殊达玛仍然不肯。但是第二天一大早,殊达玛却出现在希达家门口,这时候,希达再次邀请他入内供养,他依然拒绝,并且说自己正在化缘,绝不坐下。可是,当他看见供养的食物时,却嫉妒马哈摩嘎喇那和沙利子,再也无法抑制心中的怒火,就辱骂希达并宣称:「我再也不住在你的精舍了。」说完话后,气匆匆地离开了。

殊达玛后来向佛陀叙说整件事的经过。佛陀告诫他:「你已经打击这位虔诚又慷慨布施的信徒了。你必须回去找希达,确实向他认错 」殊达玛遵照佛陀的教诲去做。但希达却认为殊达玛必须先了解他错误的地方,才愿意接受他的道歉。殊达玛只好又回精舍去,佛陀告诲他:

「修持好的比库不能执着,不能自夸:『这是我的精舍,这是我的地盘,我的信徒等』。比库若执着这种想法,贪爱、贡高之心就会炽盛。」

殊达玛听完佛陀的教诲后,再次前往希达家,这次他们俩人和好如初。几天后,殊达玛就证得阿拉汉果。

赢得众人敬仰的沙马内拉

获得世间利益的方法

和证得涅槃的修行方法绝对不同,

佛陀的弟子应该明白这种道理,

不应该贪恋世间利益,

应该修习出离心(注)

帝沙的父亲是沙瓦提城中名声显赫的人,也经常在家中供养沙利子。所以,帝沙很小的时候,就见过沙利子很多次。七岁时,他就出家,在沙利子的座下为沙马内拉。当他停留在揭达林给孤独园时,很多亲朋好友都携带很多的礼物和供养品来探望他,他却觉得这些探视十分累人。所以,得到佛陀给他的禅观指导后,他就到森林里的一处精舍去。在那里,如果有村民要供养他任何东西,他只说:「愿你幸福,早日解脱生命的苦痛!」然后,就继续精进禅观,也因此,三个月后,就证得圣果。

结夏安居结束后,沙利子、马哈摩嘎喇那和长老比库多人来探视他。村民也趁机请沙利子说法,沙利子予以婉拒,但指定帝沙代为说法,村民则说:「帝沙只会说:『愿你幸福,早日解脱生命的苦痛!』」所以他们要求沙利子另外派别人。但沙利子坚持指定由帝沙说法,帝沙于是开始说法。

帝沙说完法时,晨曦已经初起,沙利子击掌赞叹帝沙精彩的说法,村民也深受感动。帝沙对佛法深入的了解让他们感到惊讶,他们因此庆幸帝沙能住在他们村子里。有些人则对帝沙不早些出来说法感到遗憾。

这时候,佛陀在给孤独园里,透过神通,明白村民不同的感受,就现身来化解村民的误解。佛陀到达村子的时候,村民正在准备供养的食物,村民就趁机供养佛陀。供养后,佛陀告诉村民:「各位都很幸运,帝沙能住在你们村子里。也由于帝沙在此的缘故,我、沙利子、马哈摩嘎喇那、长老比库和其他众多比库才会在此与各位相见。」佛陀的这番话,使村民们明白他们是何其幸运,便不再浪费时间去回想帝沙尚未说法前的往事。

备注:出离有三层意义:

1. 出离群众;

2. 心灵上远离贪爱;

3. 远离缘起法,趣向涅槃。

第六品 智者品

证得阿拉汉果的可怜人

人应该追随会规劝别人过错的智者,

一如追随向导前往埋藏宝藏的地点。

追随智者,较容易开发智慧。(偈166)

罗陀是个又老又可怜的婆罗门,只好寄居在精舍里,做些零碎如割草和清洁的工作。比库们都很尊重他,但当他想加入僧团时,却不愿意接纳他。

一天清晨,罗陀遇见佛陀,就向佛陀报告比库不让他加入僧团的事。佛陀知道他即将证得阿拉汉果,便召请所有的比库来,问他们:「有没有人曾经接受罗陀的服务?」

「佛陀!我记得罗陀曾经供养我一些米。」沙利子答道。

「如果这样,」佛陀接着说:「你是不是应该帮助你的施主解脱世间的苦痛?」

沙利子于是答应剃度罗陀出家,成为比库,从此以后,罗陀就正式加入僧团,并且严格遵守沙利子的教导。几天之后,他就证得阿拉汉果。

后来,佛陀再度来探视比库们,他们向佛陀报告罗陀严格遵守沙利子的教导。佛陀说,比库应该像罗陀一样,遵守教导,如果犯错而受到谴责时,也不可以心生不满。

不守戒律的比库

智者应规劝忠告别人,使人免于犯错;

善良的人爱戴智者,只有恶人憎恨智者。

比库阿湿具,富那婆修和他们的弟子停留在迦罗赖精舍时,为了私人的利益,而栽种了一些果树。同时也违背一些小小戒,使得精舍吵闹不堪,而妨碍其他比库的修持。

佛陀知道以后,派遣沙利子和马哈摩嘎喇那去劝告他们。经过沙利子和马哈摩嘎喇那的劝诫之后,大部份的犯戒比库都改变他们的言行,但也有一些比库竟因此还俗。

顽倔不驯的阐那

不要结交坏朋友,不要与卑鄙的人来往,

应该结交善知识,且与品格高尚的人为友。

阐那是陪伴悉达多(佛陀的俗名)王子离开世俗生活,出家修行时的侍者,当悉达多王子究竟证悟,成为佛陀时,阐那也出家为比库。但尽管身为比库,他却因为自认与佛陀的关系密切而非常顽强、骄慢。他经常说:「佛陀出离世间、出家修行时,只有我一人随侍在旁。但现在,沙利子和马哈摩嘎喇那(出生为婆罗门)却说他们是佛陀的大弟子,而且有权指导我们!」

当佛陀纠正他的行为时,他保持缄默,事后却仍然毁谤、揶揄沙利子和马哈摩嘎喇那两人。佛陀因此几次劝诫他:「阐那!沙利子和马哈摩嘎喇那两人都是卓越的比库,并且善待你,你应该亲近他们,并友善对待他们!」

虽然佛陀多次劝诫,阐那仍我行我素,继续诟病、毁谤沙利子与马哈摩嘎喇那。佛陀说阐那无法立即改过,但等到佛陀入灭后,他就会知所变化。

佛陀入灭的前一夜,唤阿难到床边来,并告诉阿难在他入灭后,默摈阐那,也就是说所有的比库都不要理睬他,也不要邀请他参与任何事。

佛陀入灭后,阐那领教到其他比库对他的态度后,深切后悔过去错误的言行举止,因此向僧团认错和致歉。从此以后,他改变言行,并且在禅修时遵照他们的指导,不久就证得阿拉汉果。

国王和大臣们证得圣果

啜饮正法的人,

内心安详,生活愉快,

智者喜悦圣者所说的正法。 (偈 79)

马哈罽宾那是鸡咕塔瓦提国王。阿娜闍是他的王后。他有很多的大臣协助他治理国家。有一天,国王和大臣外出到公园时,碰见来自沙瓦提城的几个商人。这些商人向国王转述佛法僧三宝,之后,国王和大臣们就出发前往沙瓦提城。

这一天,佛陀透过神通,知道国王一行人正向沙瓦提城来,并且预知他们即将证得阿拉汉果。佛陀就到河边一棵榕树下等他们。后来,国王等人来了,看到树下休息的佛陀和他放出的六色祥光时,就走近佛陀,并且加以顶礼问讯。佛陀向他们说法,听法之后,国王等人就领悟佛法,并出家加入僧团。

王后听说国王和大臣等人前往沙瓦提城后,就召请大臣的妻子们来,她们也跟随国王等人的足迹一起前去沙瓦提城。当她们到达佛陀休憩的地方时,也看见佛陀身上放出的祥光,就向佛陀顶礼问讯。但佛陀运用神通,使她们看不见国王和其他大臣,因为她们如果看见自己的丈夫已经身着黄色袈裟,并且剃除须发时,内心一定会受干扰而无法听佛说法。顶礼问讯后,王后向佛陀请问国王现在何处。佛陀说:「先坐下来,你会看见国王的!」王后和诸位大臣的妻子听说可以看见丈夫,非常喜悦,就安心的坐下来。佛陀于是开始向她们说法。国王和大臣们在听法之后就证得阿拉汉果,而王后和诸位大臣的妻子们则证得初果。这时候,她们看到国王和诸位大臣等新出家的比库,并且认出他们,于是也向佛陀请求,允许她们出家为比库尼。佛陀指引她们去沙瓦提城,她们就依照佛陀的指示前去沙瓦提城,加入尼众僧团,不久也都证得阿拉汉果。

佛陀在这些国王和诸位大臣等新出家比库的护卫下回到揭达林给孤独园。白天或夜晚的休息时分,尊者马哈罽宾那(原来的国王)经常自语:「多幸福啊!多幸福啊!」比库们听见他一天重复好几次说这句话时,就向佛陀报告。

佛陀向他们解释:「马哈罽宾那已经领悟法喜了,所以内心宁静,欢喜过日子,至于他重复所说的话指的是涅槃的喜悦!」

年轻沙马内拉的修行成就

灌溉者引水,箭匠矫直弓箭,

木匠处理木材,而智者调御自己。

磐踶它是沙瓦提城一位著名人物的儿子。他在非常年轻时,就出家为沙马内拉。出家后的的第八天,他与沙利子一齐去化缘,在半路上看见农人引水入农田,他问沙利子:

「尊者!没有心识的水,能够随人意地被导引到任何地方吗?」

「是啊!水可以被导引至任何地方。」沙利子说。

然后他们继续上路。后来,磐踶它又看见制作弓箭的人用火锻烧弓箭,使其笔直。他也看见木匠切割、刨平树木,用来做车轮。这时候,磐踶它内心如是思惟:「如果没有心识的水可以任人导引至任何地方;没有心识且弯曲的竹子可以抚直;没有心识的木材也可以做成有用的东西。那么,拥有心识的我,为什么无法控制我的内心,修行清净止观呢?」

经过这番思考后,他当下向沙利子请求回精舍自己的房间,并深刻观身。诸天神也使精舍和周遭环境保持宁静,协助他禅修。不久,就证得三果。

就在这时候,沙利子正朝磐踶它的房间走去。佛陀透过神通知道磐 踶它已证得三果,只要继续禅修下去,马上就可证得阿拉汉果,所以佛陀决定要阻止沙利子进入磐踶它的房间。佛陀就走到磐踶它的房门口,询问沙利子一些问题,使他无法进入房间。磐踶它才能证得阿拉汉果,这天正是他出家的第八天。

佛佗说:「当一个人精进修行时,甚至天神们都会来护持,我个人就亲自在门口阻止沙利子进入磐踶它的房间,如此,磐踶它才能证得阿拉汉果。」

(请参考故事「殊卡沙马内拉」)

固若磐石

如同坚固的石头不为风动,

智者也不为毁誉所动。

跋提是揭达林给孤独园的一位比库。由于个头矮小,大家就以「矮个儿跋提」称呼他。甚至有些年轻比库经常拉他的鼻子、耳朵或拍他的头而嘲笑他:

「大叔,你好吗?快乐吗?比库的生活你烦不烦啊?」

但跋提心地非常善良从不生气、也不回嘴。事实上,他的内心和神情都十分宁静安祥。

佛陀知道跋提的耐心时,就说:

「阿拉汉永不发脾气,不苛责别人,也不瞋恨他人。阿拉汉就像一座山,山不为风所动,阿拉汉也不为毁辱所动!」

这时候,其他的比库才知道跋提已经证得阿拉汉果。

辱骂比库的女人

如同深潭的水,清澈安静;

智者听闻佛法后,内心清净。

玛她是一位虔诚的女信徒。她的女儿坎南嫁到别的村子去。有一次,由于坎南回娘家已经有一段日子了,她丈夫就差信来要她回去。坎南的母亲因为要做糕饼给女婿,就要她过几天再回去。

第二天,玛她做了几个糕饼,但有四个比库来化缘,她就把所做的糕饼全部供养他们,坎南只好再留下一天,但连着三天玛她都把糕饼供养比库。因为这缘故,坎南的丈夫就另行再娶。坎南从此痛恨所有的比库,认为比库毁了她的婚姻。每次遇见比库,就予以辱骂、毁谤。后来,所有的比库就远离她家。

佛陀知道这件事后(注),就到坎南家去,并问她:

「比库是否只取供养的食物,还是拿走不是供养的食物?」

坎南回答说,比库只取供养的东西,并且说:「比库们没有错,错在我自己。」她承认自己的错误,请求佛陀的宽恕,并进一步顶礼。佛陀就向她说法,坎南闻法之后证得初果。

回精舍的路上,佛陀碰见巴谢那地王,就把坎南的事告诉国王,国王问佛陀,她是不是已经知道自己错了,并且明白佛法。佛陀回答道:「我已经教导她佛法,她也因此法喜充满。」

国王向佛陀保证,会让坎南今生衣食富足。国王回去后,就叫坎南来,并宣称:「谁能妥善照顾我女儿--坎南的人,可以收养她。」这时候一位大臣就认她为螟蛉女。这大臣告诉她:「你要供养多少,就供养多少!」从此以后,坎南每天供养所有到她家化缘的比库。

佛陀知道坎南慷慨布施时,说道:「比库们!坎南纷扰杂乱的心在闻法后已经变得清澄、祥和了。」

备注:因为这件事故,所以佛陀建议比库不要向女施主化缘。

智者不为得失所动

智者不执着世间,不与闻诸爱欲,

不论遭遇苦或乐,智者不忧不乐。

有一年,佛陀和众多比库在某一婆罗门的邀请下,到鞞兰若结夏安居。当他们到达时,这婆罗门受魔波旬的影响,却不护持佛陀等人。当时又是饥荒,鞞兰若的百姓只能在佛陀及众弟子外出化缘时供养极少数的食物。面对这种困境,马哈摩嘎喇那恳求佛陀允许他运用神通前往别人无法到达的地方去带食物回来,但为佛陀所拒绝。尽管情况如此困难,所有的比库并不颓丧,仍然满足于马商每天供养的少许谷物。

结夏安居结束后,佛陀等人在通知该婆罗门之后,就打道回揭达林给孤独园。沙瓦提城的人喜悦地欢迎佛陀和众多比库回来,并供养他们。

这时候,有一群人由于比库们的慈悲,而留在精舍里。这群人每次贪心地吃完比库剩下的所有食物后,就只知道睡觉,一旦醒来时,又只知道到河边去跳呀叫呀、打打闹闹地嬉戏。不管在那里,他们都行为不检,无所事事。

有一天,比库们互相讨论这群人难以驾驯的行为:「在鞞兰若时,由于饥荒,他们还相当恭敬有礼,举止也合乎规矩。现在食物充足,他们就行为不检了。」

这时候,佛陀听见众人议论的话题,就说:「愚痴的人在诸事不顺遂时,满心哀愁,神情沮丧,一旦事事如意时,则又雀跃不已。这就是愚痴人的特性;智者则不因生命中的得失而动摇心志。」

解脱要靠自己

智者不会因为自己的利益或别人的利益而造作恶业,

智者也不会为了求子、财富或谋国而造作恶业,

真正的智者不应该以非法手段追求成功,

唯有如此,才是有戒行、智慧、正直的智者。(偈84)

昙弥夫妇住在沙瓦提城。有一天,他告诉怀孕的妻子说,他想出家修行,他妻子请他等孩子出生后再出家。孩子诞生后,他又向妻子重提这件事。她又要他等孩子会走路时再出家。他自忖道:「要求妻子同意我出家是无益的,我应该自己努力,解脱轮回的苦痛。」心意已定后,他就迳自出家为比库,并且依佛陀给他的禅观指导精进修行,不久就证得阿拉汉果。

几年后,他回到里,向妻子和孩子传授佛法。他的孩子也因此出家并且证得阿拉汉果。这时候他太太心想:「既然我丈夫和孩子都出家,我最好也出家修行。」就这样,她也出家修行,同样证得阿拉汉果。

有一次,在比库聚集的场合,有人告诉佛陀关于昙弥出家修行并引导全家人修行也证果的事。佛陀说:「比库们!智者不会为了追求自己或别人的利益,而造作恶业以获取财富与成功。相反的,智者只知理解、奉行佛法而自行从轮回中解脱出来。人只能自己努力,解脱生死轮回,而无法依赖别人。」

只有少数人证得涅槃

到达彼岸(涅槃)的人少,其余的人都在此岸徘徊。 (偈85)

信受奉行佛法的人,去除贪欲,

可以到达难以抵达的彼岸。 (偈86)

有一次,沙瓦提城有一群人集体供养众多比库,并安排其中一些比库们彻夜说法。但听法的观众中有些人无法熬夜,早早就走了,有些人虽然整夜坐着听法,但大部份的时间,却无法集中精神,只是半醒半睡的度过。只有少数的人专心闻法。

第二天,比库们告诉佛陀昨天的事,佛陀说:「大多数的人都执着世间,只有少数的人能到达彼岸(证得涅槃)。」

佛陀接着提醒比库们要时时警觉,正念现前,只有自觉精进学佛法的人才能究竟解脱烦恼,证入究竟喜悦的涅槃。

从黑暗趣向光明

智者远离贪爱,以涅槃为目的,

不作黑法(注),勤修白法,

追求凡人不喜欢的寂静、出离与涅槃。

智者割舍欲爱,无所执着,涤除心中所有的烦恼 (偈87/88)

正念现前,修习七觉支,同时去除一切欲爱的人,

烦恼已断,今生就能证得涅槃。 (偈89)

在高沙喇国结夏安居后,一群比库向佛陀请教禅修的事宜。佛陀就告诫他们要放弃欲乐和对世间的执着,如此才能趣向涅槃。

备注:「黑法」:即十种恶业。

第七品 阿拉汉品

佛陀和名医耆域

不再生死轮回,不后悔,

解脱一切,自由自在,

断一切系缚(注1) 的人(注2),

没有任何贪欲。

迭瓦达答(提婆达多)曾经多次试图谋害佛陀。其中一次是自灵鹫山顶上推下大石,企图砸死佛陀,但巨石堕落下来时,撞到山崖。破裂的碎片打中佛陀脚的大姆指。佛陀因此被人护送至耆域在芒果园内的精舍 (注3)。名医耆域为佛陀敷药并且包扎伤口。之后,耆域就进城去治疗其他的病人,但答应在傍晚前赶回来,将包扎拆掉。当天晚上,耆域要回去时,却发现城门已经提早关了,而无法回去照顾佛陀。这令他很懊恼,因为包扎若不及时拿掉,病情会加重。

当天晚上,佛陀判断耆域无法回来,就要阿难协助他把包扎拿掉,却发现伤口已经痊愈了。第二天早晨,耆域赶回来时,问佛陀昨天晚上是否感觉剧痛和不舒服呢?佛陀回答说:「耆域!证悟成为佛陀以后,我就具足随时都可以止息苦痛和忧愁的能力。」佛陀接着解释解脱圣者的心性。

(注1)有四种系缚:贪、瞋、戒禁取和见取 。

(注2)即阿拉汉 。

(注3)精舍启用典礼之后,耆域就证得初果。佛陀在他的建议之下,吩咐比库要适当 运动,如打扫和走路等。《耆域经》记载佛陀对食肉的看法,该经就是佛陀对耆域的说法。

阿拉汉不执着

正念现前的人精进修行,如同天鹅飞离沼泽,

他们不乐在家 (注1),而正信出家。(偈91)

佛陀和众多比库有一年在王舍城结夏安居。安居结束前约两星期的时候,佛陀预先告诉比库,安居后要离开王舍城,要比库们预做准备 (注2)。有些比库便开始缝制新袈裟并加以染色,有些人则洗涤旧袈裟。但当比库们看见马哈伽沙巴尊者也在洗袈裟时,心中想着:「王舍城里里外外有非常多信徒仰慕马哈伽沙巴尊者,并且供养一切所需的物品。这种情形下,马哈伽沙巴却要追随佛陀,离开他们,这样做对吗?」

十五天后,在离去的前夕,佛陀认为可能有一些供养典礼仪式、比库剃度和丧礼等事情,所以比库全部离去是不恰当的,因此决定要一些比库留在王舍城,并要马哈伽沙巴留下来带领他们。马哈伽沙巴尊者及其它几位年轻比库就因此留在王舍城。

听到马哈伽沙巴尊者要留下来的消息时,其他比库就说:「果然不出我们所料,马哈伽沙巴尊者要留在王舍城。」佛陀告诫他们:「比库们!你们认为马哈伽沙巴是执着王舍城的信徒和他们的供养吗?你们错了!马哈伽沙巴是奉行我的指示才留下来的,马哈伽沙巴不执着一切事物!」

注1:阿拉汉行脚各地,而不执着特定的地方,因为阿拉汉没有“我”和“我所”的观念。

注2:诸佛会事先通知比库们,是否会与他们一同外出化缘,如此,比库们才有时间准备。

储藏米谷的比库

阿拉汉不积聚 (注1),进食时如实知进食的意义 (注2)。

阿拉汉以解脱为修行的目的,解脱即是空、无相 (注3)。

阿拉汉不轮回,如同鸟在天空飞,踪迹不可觅。 (偈 92)

贝拉斯沙尊者到村子里去化缘后,在回精舍的半路上,稍事停留并且吃完供养的食物。然后,他又回村子去化缘,直到化到足够的食物,他才返回精舍去,把米谷加以干燥,然后储藏起来。这样子,他就不需要每天都去化缘了,所以每隔几天,当他出禅定时,只要把预存的米重新泡水后就可以再吃了。其他比库对他储藏食物的做法很不以为然,就向佛陀报告。佛陀明白,其他比库若也跟进贝拉斯沙的做法,就会泛滥误用,所以禁止比库们储藏食物。佛陀更忠告比库们要保持简单纯朴的修行生活,不要有任何的物质束缚。

至于贝拉斯沙本人,一来他储藏食物是在不可以储藏食物戒律制定之前,再者,他这么做,不是由于贪心,而是想节省时间来禅修,所以佛陀就宣称贝拉斯沙是无辜的,不必接受处罚。佛陀更进一步解释说,阿拉汉不储藏任务东西,同时,阿拉汉进食时,具有正确的观照。

注1:积聚有二种:「业」和「四食」的积聚。「业」积聚会使人不断轮回。而「四食」积聚虽是生命的必须,但可能妨碍精神修持。

注2:根据论,阿拉汉在进食时,应正念现前,具足三种食观:

1. 知遍知: 确实明白食物的意义。

2. 审察遍知:确实明白食物的卑微。

3. 断偏知: 灭尽进食的欲乐。

注3:涅槃是苦的解脱。因为不再贪瞋痴所以也称之为「空」,而不是说一无所有或一切断灭。涅槃是积极的,超越凡俗的境界,无法用世俗的文字加以叙述。涅槃是无相的,因为不再有贪的形相。阿拉汉在生前就证得涅槃而领略涅槃的喜悦。说阿拉汉死后仍然存在或不存在都不正确,因为涅槃既不是常见也不是断见。涅槃时,没有任何东西是永恒的,而且,除了爱欲之外,没有任何寂灭。阿拉汉在今生即证得涅槃而领略无上的涅槃喜悦。

阿奴卢塔比库和女天神

阿拉汉的诸漏已尽,不执着饮食,阿拉汉以解脱为修行的目的,解脱即是空、无相。

阿拉汉的行境如鸟飞过天空,无迹可寻。 (偈 93)

阿奴卢塔比库有一天在找寻废弃的布料来做袈裟,因为他的旧袈裟已经破损不堪了。女天神闍邻尼——他前世的妻子看见他正在找布料,就找了三块好布料,放在垃圾中比较明显的地方。阿奴卢塔因此找到这三件布料,就带回精舍。佛陀和众多比库也回到精舍,一起帮他缝制袈裟。

这时候,闍邻尼也化身成年轻的女子,到村子来。当她听说佛陀和比库也来到精舍,协助阿奴卢塔缝制袈裟时,就鼓吹村民用美味的食物供养,结果供养的食物比实际需要的超出很多。其它比库看见多余的食物,就说:「阿奴卢塔应该要他的亲朋和信徒供养足够的食物就好了。当然了,他可能想要炫耀他有这样多的信徒!」

佛陀劝诫他们:「比库们!不要以为阿奴卢塔向他的信徒要求供养米粥和其它的食物。他什么也没有要求。今天早上,这些过多的供养,是一位天神鼓吹的结果。」

沙咖天帝敬重马哈咖吒那尊者

诸根寂静的人,如善御者驯服的马匹;

没有我慢和欲漏的人,诸天也仰慕。 (偈 94)

有一次,结夏安居结束日,正是月圆的日子。沙咖天帝率领众多天神前往维沙卡兴建的东园鹿子母讲堂向佛陀顶礼问讯。僧团中的马哈咖吒那尊者因为在遥远的阿槃提结夏安居,所以尚未返回精舍。其他人就为他保留了空位子。当沙咖天帝以鲜花和素香向佛陀顶礼问讯时,看到保留给马哈咖吒那尊者的位子,他说多么希望尊者也在精舍里接受他的礼敬。这时候,马哈咖吒那尊者突然出现,沙咖天帝欢喜异常,立刻献上鲜花致敬。

比库们对沙咖天帝崇仰马哈咖吒那尊者的举动大受感动,有些比库则认为沙咖天帝偏心。佛陀就向他们说:「天人敬重所有克制欲乐的人。」

比库控诉沙利子

阿拉汉犹如大地,耐心具足,若受人刺激,也不愤怒;

阿拉汉虔诚坚定,一如因陀揭罗 (注1);

阿拉汉内心安祥清净,如无污泥的池塘,不再生死轮回。

结夏安居结束时,沙利子(舍利弗)正准备与其它比库一同外出。有位对沙利子怀有怨懑的年轻比库却向佛陀抱怨说,沙利子辱骂,鞭打他。佛陀就请人召请沙利子来解释,沙利子不辩别自己的清白,却说:「世尊!坚定持戒并且观身的比库,若有对不起其它比库的行为,怎么可能不道歉,就迳自出外去呢?我像大地一样,花卉绽放时,没有任何喜悦的感觉,垃圾与粪堆积在上面,也不愤怒。我也像门垫、乞丐、断脚的公牛一般,对污秽的血肉之躯感到厌恶,不再执着于它。」

沙利子谦虚地说完之后,犯错的年轻比库深感愧疚,承认自己指控沙利子的错误。佛陀建议沙利子接受年轻比库的道歉,免得年轻比库将来受业报。年轻比库就恭敬地恳求沙利子宽恕。沙利子也诚挚的原谅他,并且重述如果自己有任何不对的地方,也请他能原谅 (注2)。

所有在场的比库都赞叹沙利子,佛陀说:

「比库们!像沙利子这样的阿拉汉不怀任何愤怒和瞋心。如同大地和门柱一样的耐心、宽容和坚定,他的内心永远祥和、清净。」

备注:

1. 因陀揭罗,是在大门中间安放一坚固的石头,作为关门时放门橛用的。另一种说法认为它是沙咖天帝的柱子,在进城的地方安立一大而坚固的柱子,以象征因陀罗(印度守护神)之所在。

2. 沙利子和马哈摩嘎喇那(目犍连)尊者是佛陀的两大弟子,佛陀指派他们担任僧团的指导人,佛陀建议所有的比库尊敬他们如同父与母。

一眼失明

阿拉汉的身口意清净;

阿拉汉智慧具足,究竟解脱,究竟寂静,

不受生命中的得失左右。

有一位七岁的男孩,由于父亲殷切的盼望,而出家为沙马内拉。剃度之前,男孩先得到一个禅观指导。剃度时,他专注禅观,也因为这禅观和前世的善业,剃度之后,他就证得圣果。

后来,帝沙尊者在沙马内拉的陪同下,出发前往沙瓦提城,准备向佛陀顶礼。

半路上,他们暂宿某一村落的精舍。当天晚上帝沙入睡后,沙马内拉却彻夜坐在帝沙的身边未眠,只在接近清晨的时候,稍为睡卧一会。

第二天一大早,帝沙认为该是摇醒沙马内拉的时候了,于是用扇子摇醒小沙马内拉。但不幸的,扇柄却打伤了他的一只眼睛。小沙马内拉急忙用单手遮住受伤的眼睛,出去打水,准备给帝沙尊者洗脸,并清洗精舍的地板等。

但当他单手捧水给帝沙时,尊者告诫他,服务别人时,应该用双手。这时候,尊者才发现小沙马内拉的一眼已经因为自己的疏忽而失明了。剎那间,尊者明白小沙马内拉实在是一位高贵的人,他深感歉疚,谦虚地向小沙马内拉道歉。但小沙马内拉告诉他,这既不是尊者错,也不是他自己的错,而是业报。小沙马内拉更请尊者不要因此难过,但尊者却无法忘怀这件不幸的意外。

后来,他们继续上路,终于抵达佛陀停留的沙瓦提城揭达林给孤独园。佛陀知道路上所发生的事,就说:

「阿拉汉不与人动气,阿拉汉克制感官的冲动,内心究竟宁静、安祥。」

只靠信仰无法证得涅槃

阿拉汉自证涅槃而不轻信;

阿拉汉不再生死轮回,不再造业,

断除所有的贪欲;阿拉汉是无上士。 (偈 97)

某一村子的三十名比库前往揭达林给孤独园向佛陀礼敬。佛陀知道他们证得阿拉汉果的机缘已经成熟,就请沙利子来,并且在他们面前问沙利子:「沙利子!你相信观身能证得涅槃吗?」

「世尊!关于观身而证得涅槃这件事,我并不只因为信仰佛陀 (注) 就相信这种说法,只有未亲身证得涅槃的人才会接受别人这种说法。」很多比库不明白沙利子话中的涵意,而在内心想着:「沙利子至今尚未放弃错误的见解,直到此刻,他仍未信仰佛陀。」

佛陀就解释说:「比库们!沙利子的意思十分清楚:『他承认观身可以证得涅槃,但他接受的原因,是由于他个人的亲身体证,而不只是因为佛陀或其他人如是说的关系。』事实上,沙利子信仰佛陀,沙利子也相信善恶业报。」

(注)佛教中的信仰来自对真理的正确认知和了悟,而不是因为害怕神或者追求情感的满足,当内心不再动摇时,才是真正的信仰。佛教不认可盲目的信仰和狂热的宗教信仰。

沙利子尊者最小的弟弟

不管是村落或林间,平地或丘陵,

阿拉汉居住的地方,一切安乐。 (偈 98)

离婆达是沙利子(舍利弗)最小的弟弟,也是兄弟中唯一没有出家的人。他的父母根据当时的习俗,急着要他赶快结婚。所以在离婆达还很年轻时就安排他和一年轻女子成亲。婚礼当天,宾客中有位高龄一百二十岁的女士,离婆达看见她时,就明白世事不离生、老、病、死的变化,于是决定像长兄沙利子一样出家。他就离开家庭,直接到一处有三十位比库的精舍去。而沙利子已经事先请求这些比库,如果离婆达提出愿望时,就让他成为沙马内拉,离婆达因此顺利成为沙马内拉。

这些比库给离婆达一个禅修的题目,他于是离开精舍到遥远的林子里去禅修。结夏安居结束时,离婆达就证得阿拉汉果。这时候,沙利子请佛陀允许他去见离婆达,佛陀说他也要去。所以,佛陀、沙利子、尸婆离和诸位比库就一齐前去探视离婆达。

这段路程很长,而且路况不佳,人烟也很少,但天神们供应了所有的必需品。离婆达知道佛陀要来,也预先安排。他运用神通,为佛陀造了一座特别的精舍,并为其他比库安排适当的居处,使众人在停留期间能够安住。

诱惑比库的妓女

林野寂静处,世人所不爱;阿拉汉远离欲乐,欢喜安住林野寂静处。

有一位比库得到佛陀给他的禅修题目后,到一处老旧的花园去禅修。当他正在禅修的时候,一位生性多疑的女子也来到这里。却见四下无人,只有一位比库结跏趺坐,就想到:“我要使这比库心思迷惑!”她于是走到比库面前,反反复复地把自己的内衣退下,穿上;弄散头发,四处摇曳再予以系好;而且鼓掌,放声大笑。因为她的放浪形骸,使得这比库全身思绪起伏,激荡不已。

“这究竟是怎么回事?”他迷惑了。

这时候,佛陀在精舍里,心中记挂着这位比库禅修的进展,就透过天眼而看见那女子的邪恶行为正困惑着该比库。佛陀透过神通向该比库说:“比库!追寻欲乐的所流连的地方没有喜悦可言。没有激情的人所聚集的地方则充满喜悦!”佛陀并且放光,示现在比库面前,向他说法,这比库因此证得阿拉汉果。

第八品 千品

行刑者的命运

诵毫无义理的千句话,不如诵一句有法益的话,

听闻之后,可以使人寂静。 (偈 100)

坦巴达提卡担任政府行刑者的任务届满五十五年后正式退休。在担任行刑者之前,他曾经是一名小偷。退休后有一天,他到河中去沐浴,并且携带特别的食物回家。回家后,正要享受这份美味时,却看见刚出禅定的沙利子站在门口,这时候他心里想着:「我这一生,都在行刑处决小偷,现在我应该供养这位比库。」所以就邀请沙利子进入屋内,并尊敬地供养食物。

供养后,沙利子向他说佛法。但坦巴达提卡却无法集中心思听讲,因为他的心思受到过去担任行刑人时种种往事的干扰。沙利子明白他的困扰,为了导正他的心念,就机敏地问他是否出于愤怒、仇恨而行刑?或只是执行公务而已。坦巴达提卡回答说,他只是接受国王的命令,自己没有任何杀人的恶意或愿望。

「既然如此,你有何罪过可言!」沙利子说。

沙利子的说法让坦巴达提卡内心较为宁静,就请沙利子继续说法。这时,他专心闻法,更具耐心与理解力。闻法后,他恭送沙利子走了一段路,然后独自回家,但却意外丧生。

当天傍晚,佛陀抵达比库的聚会时,比库们告诉佛陀有关坦巴达提卡的恶讯,并请问他往生何处。佛陀说,虽然坦巴达提卡今生造恶业,但后来领悟佛法,所以往生都西答天。比库们却怀疑,一个造做恶业的人,怎么可能只听闻一次佛法后,就获得如此殊胜的法益。佛陀向他们解释说,时间长短不是问题,如果能够正确理解的话,即使一句法语也可以带来莫大的法益。

证阿拉汉果最快的方法

诵毫无义理的千句偈语,

不如诵一句有法益的偈语,

听闻之后,使人趣入寂静。 (101偈)

一群商人共同搭船出海,不幸发生海难,除了一人以外,所有人都丧生了。这唯一活命的人抓住一片木板,最后漂流到输帕罗卡港。上岸后,他用一片树皮遮住身子,坐在人们可以看得见的地方。有些过往的行人给他食物,有些人则以为他是圣者,而向他致敬。另外有人给他衣服穿,但他却不接受,因为他害怕穿上衣服以后,人们会降低对他的敬意。同时,有些人认为他是阿拉汉,他也就自以为是阿拉汉。因此,人们称呼他「婆酰迦达如斯亚」。

大约在这时候,他某一世的朋友马哈布拉玛看见婆酰迦误入歧途,觉得引导他回正道是自己的责任,所以在晚上时候,马哈布拉玛就去找婆酰迦,并告诉他:「婆酰迦!你还不是阿拉汉,更重要的是,你还没有成为阿拉汉的德行。」婆酰迦听完朋友的话,抬起头来:「是啊!我必须承认,正如你所说的,我不是阿拉汉。我现在明白自己犯了大错。但是,究竟在这世间上,谁是阿拉汉?」马哈布拉玛就劝告他去沙瓦提城,请佛陀助他一臂之力。

婆酰迦明白自己犯了大错,非常沮丧,就直接到沙瓦提城去见佛陀。后来,他看见佛陀和比库们正在化缘,就很恭敬地跟上去,请求佛陀教他佛法,佛陀告诉他,现在正在化缘,不是说法的时间。

「尊者!没有人了解你我生命中的危险,所以请教我佛法吧!」婆酰迦继续恳求。

佛陀知道婆酰迦的程度无法了解佛法,而且,婆酰迦刚才长途跋涉,骤然得遇佛陀,内心正雀跃不已,所以无法立刻接受佛法。佛陀不愿在这种情况下立即向他说法,而希望等他内心平静下来时,再向他说法,他也才能心领神会。但婆酰迦仍固执的恳请,佛陀只好站在路上对他说:

「婆酰迦!当你看东西的时候,就只看见那件东西;听声音的时候,就只听见那声音;闻、尝、触任何东西时,就只是闻、尝和触那东西;想事情时,就全神想那件事情。」

婆酰迦如法奉行,同时因为全神贯注,他的过去善业现前,而证得阿拉汉果。他于是恳请佛陀允许他加入僧团,佛陀要他先准备三衣、钵和比库必备的东西。但当他出去筹备的时候,却被一只动物攻击致死。后来,佛陀和比库进食完毕后,在路上发现婆酰迦的尸体。佛陀要比库们把他的尸体火化,把遗物供养在浮图中。

回到揭达林给孤独园时,佛陀说婆酰迦已经证入涅槃。佛陀并且说婆酰迦是最快证得神通的人。比库对佛陀的说法感到困惑,就问佛陀,婆酰迦在何时、如何证得阿拉汉果。佛陀说:「婆酰迦在路上听我说法时,就证得阿拉汉果。」比库却怀疑怎么可能只听几句法语就能证得阿拉汉果。佛陀说:「法句或说法时间的长短与证果快慢无关。」

嫁小偷的富家女

唱诵毫无义理的百句偈语,

不如唱诵一句法句,

听闻之后,使人内心宁静。 (偈 102)

在战场上战胜百万雄狮的人,

不如克己者,

才是最尊贵的胜利者。 (偈 103)

拘达娜是沙瓦提城里一位富翁的女儿,一直过着平静、深居简出的日子。但是有一天,她看见一位将要被处决的小偷时,剎那间就爱上他了。从此以后她拒绝吃饭,除非能嫁给他,否则她也不愿活下去。

拘达娜的父母只好向国王的官员行贿,换取小偷的生命,然后将她嫁给他。虽然她非常爱他,但他却只爱她的财富。有一天,他说服她把所有的首饰装戴在身上,然后告诉她,他想供养山灵,答谢它们在他生命危险的时候拯救他。说完后,他就带她往山顶上走去。但是他们抵达山顶时,他却说要杀了她,以便占有她的首饰。她恳求他只拿走首饰,而饶她一命,但他悍然拒绝。这时候,她明白若不除去他,自己非死不可,所以必需谨慎、机智应付。她于是告诉他,既然他们只能再相处几分钟,她想最后一次向他顶礼,说着,她就绕着他缓缓的走,并趁机从他的背后把他推下山去。

住在山顶的天神目睹整个事件的过程后,鼓掌赞许她的作为,并且说:「不只男性有智慧,女性也能具足智慧,并且在今生今世就展现智慧!」

经过这件事情后,她不想再回家了,就把所有的首饰挂在树上,然后一个人到处流浪,也不知道究竟该到那里去。后来,她碰巧来到女游行外道居住的地方,就成为她们其中的一员。她们教她所有的诡辩技巧。由于聪颖,她在很短的时间内就完全掌握其中的诀窍。这时候,这些女游行外道就告诉她四处去云游,她们也告诉她,如果有人能够回答她的所有诘问,就拜此人为师。从此以后,她就到国内所有地方去云游,公开向所有的人挑战。很多著名的人士接受她的挑战,但没有人驳倒她。

最后,她来到沙瓦提城。进城之前,她一如往常,把一只树枝插在一土堆上,公开挑战所有人。沙利子尊者接受她的挑战,她询问沙利子非常多的问题,而沙利子也一一加以解答。问完之后,轮到沙利子发问,他只问她一句话:「“一”是什么?」(注1) 她却张口结舌,无法回答,就央请沙利子解释它的涵意。沙利子建议她先出家为比库尼,她也信守诺言地服从沙利子的建议,正信出家为比库尼,并且精进奉行沙利子的教导,而在几天之内就证得阿拉汉果。

后来,有些比库针对此事请教佛陀:「拘达娜比库尼真的可能在只听闻少许的法义就证得阿拉汉果吗?」

佛陀说:「比库们!不要以多少来判断法义,一句法义比一百句毫无意义的言语更发人深省。」

注1:众生只需要一件东西来维持生命:食物 。

赌博的得失

信受奉行佛法的人,去除贪欲,可以到达难以抵达的彼岸。

克服自己,胜过征服他人;

天神、乐神、魔波旬或梵天都无法战胜克己节制的人 (偈104/105)

有一位婆罗门告诉佛陀:「尊者,我认为你只知有法益的修行,对无益的事一无所知。」佛陀说他也了解无益且有害的事。佛陀就列举六种会消耗财产的行为:

(1) 太阳高挂了才起床 (2) 疏懒成性 (3) 残暴 (4) 沉溺毒品(尤其指酒) 而昏醉迷糊 (5) 在惹人怀疑的时间内,独自在街上闲逛 (6) 邪淫。

佛陀接着问这婆罗门如何维生,婆罗门回答说以赌博维生 (注)。佛陀再问他输赢情形,当婆罗门回答说有输有赢时,佛陀说:「在赌博中获胜,无法与克服烦恼的成就相比。」

备注:在《败亡经》中,佛陀说赌博是造成人堕落的原因之一。

往生梵天的方法

与其百年间每月供养成千上百的祭祀,

不如顷刻之间供养修行的人,

如是供养,胜过百年的祭祀。

沙利子的叔叔是一位婆罗门,有一次,沙利子问他,有没有做过任何的功德。他的叔叔回答说,他每个月供养裸身的苦行者,希望将来能往生梵天。沙利子告诉他说,他的老师们并不了解往生梵天的方法。说完后,沙利子更引领叔叔去见佛陀,并请求佛陀开示确实可以使人往生梵天的佛法。

佛陀向沙利子的叔叔说:「供养一汤匙的食物给真正的圣人,比你供养那些不值得供养的人更好。」

火祭不究竟(注)

在林中火祭百年,不如顷刻之间供养修行的人,如是供养,胜过百年的火祭。(偈107)

沙利子的侄子是一位婆罗门。有一次,沙利子问他,有没有做过任何的功德。他的侄子回答说,他每个月都在火祭中牺牲一只羊,期望将来能往生梵天。沙利子告诉他说,他的老师们一直给他错误的教法,他的老师们根本不知如何往生梵天。

然后,沙利子引领侄子去见佛陀,佛陀就教他确实可以往生梵天的佛法,并告诉他说:「顷刻之间,顶礼真正的圣人比火祭牺牲一百年好。」

注:「火祭」在当时的伊朗和印度相当流行。部份人认为火是神祇之一。有些人认为透过火祭,他们可以讨好神祇,而得到赐福和保护。另外,动物祭祀和在恒河中沐浴也很普遍。佛陀是当时唯一指出这些方法都是无益的宗教师 。

用动物祭祀的婆罗门

世间人为追求功德,

而在节庆时布舍与供养,

所得到的功德,

不如礼敬圣者的四分之一。

有一次,沙利子问一位婆罗门的朋友,有没有做过任何的功德,他朋友回答说,他长久以来都提供大量的祭祀牺牲,希望来生能往生梵天。

沙利子告诉朋友说,他的老师们一直教导他虚幻的希望,他的老师们根本不知道往生梵天的方法。沙利子就引导他去见佛陀,请佛陀教他往生梵天的方法。

佛陀说:「婆罗门,即使仅是顷刻间顶礼圣者,也比整年度所供奉的大大小小祭祀牺牲,要来得好。」

佛陀保护男孩

经常礼敬年高德劭的人,四法增长:

长寿、美貌、幸福和力量。 (偈 16)

从前,有两位隐士共同居住在一起,并且一起修习苦行多年。后来,其中一位还俗,并且结了婚。当他的儿子出生后,他们夫妻两人便带着儿子去拜访仍在苦行的隐士。这隐士看见他们时,对他们说:「愿你们长命百岁!」但却对男孩不说任何好话。他们十分困惑,问隐士为何对孩子保持沉默。隐士告诉他们这孩子只能再活七天,虽然他无法拯救孩子,但佛陀可能有办法。

他们就带着孩子去找佛陀。当两人向佛陀顶礼问讯时,佛陀也只说:「愿你们长命百岁!」而无言以对他们的孩子。佛陀知道男孩来日无多,为了防止孩子夭寿,佛陀吩咐他们在家门前搭起帐蓬,然后把孩子放在蓬内的床上。佛陀也派遣几位比库前去念诵「护经」(注)七天。第七天,佛陀亲自来到帐蓬,天神们也来了。这时候,一只恶魔也在门口等待机会要夺走男孩的生命,但众多天神继续来临,恶魔只好后退,让出位子给天神们,结果,它只能站在离男孩很远的地方。

那天晚上,比库们彻夜念诵护经,男孩也因此获救。第二天,男孩被人家从床上抱起来向佛陀致敬意,佛陀对男孩说:「愿你长寿!」有人问佛陀,这孩子能活多久,佛陀说一百二十岁。因此人们就称呼这孩子为亚育瓦达那(意思是长寿的孩子)。

男孩长大后,和他的朋友和信徒在国境内到处参访。有一天,他们抵达揭达林给孤独园时,园里的比库们认出他来,比库就问佛陀说:「有没有办法使众生长寿?」

「尊敬崇仰老者和智慧与德行兼备的人,可以让人得到长寿、美貌、幸福和力量。」

注:「护经」是宗教偈语或经,如《慈经》或《宝经》,常常被唱诵以求保护,防止受伤害。

沙其卡沙马内拉的奇迹

若长命百岁,但破戒,放逸,

不如持戒,修禅定一天。 (偈 110)

有一天,三十位比库各自从佛陀得到禅修的题目后,到远离沙瓦提城的一个大村落去。这时候,茂密的森林中有一群抢匪要用活人去供养森林的守护灵,他们就到林子里的精舍去,命令比库们交出一位比库,做为祭祀的牺牲。每一位比库,不管年龄大小,都愿意牺牲,其中有一位小沙马内拉沙其卡,他是受沙利子指派前来的,虽然仍是稚龄孩童,但由于累世以来积聚了众多善业,他已经证得阿拉汉果。他透露说他的老师——沙利子预知这次行程会有危险,所以特意安排他陪同其他比库一起来,而且他应该随抢匪去。其他比库听他这么一说,虽然很勉强,但他们对沙利子深具信心,便同意由小沙马内拉随抢匪去。

抢匪的祭祀准备就绪后,抢匪头目就高举着剑,朝小沙马内拉重重击下,小沙马内拉这时候正在禅定中,结果剑不仅没有砍伤小沙马内拉,反而弯曲变形。头目就另外换一把剑,再砍下去,这次整柄剑向上直弯,也同样不能伤到小沙马内拉的一根汗毛。这两次的异常现象让抢匪头目震惊不已而放下剑,并且向小沙马内拉下跪,请求原谅。其他抢匪全都讶异不已,也一齐认错。他们要求能够追随小沙马内拉修行,小沙马内拉便答应了他们的请求。

小沙马内拉就在这些新比库的陪同下回林子的精舍去,其他比库看见他回来都很高兴,也松了口气,大家就回揭达林给孤独园向他们的老师沙利子礼敬。之后,他们去见佛陀。佛陀告诫他们:「比库们!即使长命百岁但犯下抢夺、偷盗或种种罪行,生命就毫无意义;德行具足的活一天比污秽的百年岁月更有价值 。」

乔达那尊者和抢匪们

若长命百岁,但愚痴、放逸,

不如具足智慧且修禅定一天。

乔达那尊者从佛陀得到禅观的题目后,到森林中去禅修,并且证得圣果。证得圣果后,他出发回精舍去向佛陀顶礼问讯。路上,他停下来稍微休息一下,就坐在石板上,而进入禅定。这时候一群刚打劫村子的抢匪们也来到他休息的地方。他们误以为他是个树桩,就在他身上周围放置他们抢夺来的赃物。第二天,天亮时,他们才发觉原来他是活生生的众生,但他们却又错以为他是恶魔,吓得想要急忙逃走。

乔达那告诉他们,他只是位比库,不是恶魔,请他们不要害怕。抢匪们对他的话感到讶异,就请他原谅他们误认他是树桩的错误,他们也决定出家修行。

乔达那就在他们的陪伴下回到精舍,并且向佛陀报告事情的经过。

佛陀告诫他们:「如果长命百岁,但是无明,尽做傻事,也是无益的人生;现在你们都已经明白佛法,变得有智慧了,所以,当一天有智慧的人比长年无明的人更有价值!」

这些新出家的比库从此信受奉行佛陀的教法,努力成就自己的道业。

自杀时证得圣果的沙帕达沙

若长命百岁,但怠惰,精神不振,

不如一天的精进。 (偈112)

从前有一位比库对自己无法证得圣果感到十分沮丧,同时觉得还俗既不恰当也是件羞耻的事,所以他认为自行结束生命比较恰当。他就把手放进装有毒蛇的罐子,但罐中的蛇没有咬他,这是他以前的善业保护他的缘故。后来,他又拿刀片企图割喉自杀,但当他把刀片放在喉咙的时候,他回想起自己今生做为一位比库,在修行时所证得的清净时,他的身心充满喜悦。他接着超脱这份法喜,转移心念至智慧的培养,不久就证得阿拉汉果。

他回到精舍时,其他比库问他去那里了?他回答说他企图结束自己的生命,他们又问他,既然如此,他现在怎么又在这里呢?

「我本想用这把刀子割喉咙,但我现在已经用智慧的剑斩除所有的烦恼。」他说。

这些比库就向佛陀报告:「沙帕达沙自称在企图自杀时证得阿拉汉果,千钧一发的时刻,可以证得阿拉汉果吗?」

「有可能,对精进修习止观的修行人是有可能的。剎那间证得阿拉汉果是可能的,甚至当比库经行时,脚尚未踏下去之前,都有可能证得阿拉汉果!」佛陀说。

(注) 证阿拉汉果纯粹是心灵精神的层次,与世俗的时间和空间观念无关。

家破人亡的波她卡娜

若长命百岁,但不知世事生灭的实相,

不如如实知见生灭法的一天。

波她卡娜是沙瓦提城中一位富翁的女儿,十分美丽,父母又对她爱护有加。但她却爱上家里的一位男仆,和他私奔到离沙瓦提城很远的一个村子去。后来,她怀孕了,当分娩日子快到的时候,她好几次请求丈夫允许她回家生产,但她丈夫每次都害怕遭到他丈人的毒打而拒绝她的恳请。有一天,她趁丈夫不在家的时候,悄悄出发回娘家去。但是,她丈夫却追上她,请她回家去,但她加以拒绝。这时候,她分娩的时刻到了,就在附近的草丛中产下一子,然后与丈夫一起回家。

她再度怀孕的时候,也希望回家生产,但丈夫也加以拒绝。产期快到了,她只好又悄悄地带着大儿子,出发回沙瓦提城的娘家。当丈夫追上她时,她产前剧痛加速,即将分娩,这时候天又下着大雨,丈夫急忙去找了个较稳当的地方。当他正在整理场地时,却被一条剧毒的蛇咬到,当场死亡。这时候,波她卡娜已经生下孩子。第二天,她四处寻找丈夫,却发现丈夫的尸首,她内心非常悲伤,认为丈夫的死都是自己害的,而十分内疚,就继续回沙瓦提城找父母。

但由于下了一整夜的雨,溪水上涨,她无法一次带二个儿子过河,就把大儿子安置在河这岸,先带初生婴儿渡河,并且把他放在对岸,然后自己再渡河折返这岸。当她正在河中央时,一只在婴儿上空盘旋的老鹰,以为婴儿是块肉,波她卡娜急忙大声嘶喊,想吓走老鹰,但老鹰仍然俯冲直下,夺走她的婴儿。而在这岸的大儿子听见母亲在河中喊叫,以为母亲在叫他,就自行迈向河中,但不幸地被强烈的河水冲走。波她卡娜一天之内丧夫又连丧二子。

她放声恸哭:「小儿子被老鹰夺走,大儿子被河水冲走,丈夫被毒蛇咬死。」然后她遇见一位来自沙瓦提城的人,她泪眼盈眶的打听她父母的消息,这人告诉她,昨晚的暴雨使她父母的房子全部倒塌,她父母和唯一的哥哥全部罹难,并且已经火化了。听到这悲惨的消息,她彻彻底底地崩溃,完全疯了。甚至不知道身上的衣服已经掉落地上,身子半裸,仍然满街狂奔,嘶声哭喊:「可怜的我啊!老天啊!」

这时候,正在揭达林给孤独园讲经说法的佛陀看见她在外面,就运用神通使她前来加入听法大众中。当人群看见她走过来时却想阻止她前进:「不要让这疯女人进来!」但佛陀制止他们。当她走到可以听见佛陀说话的距离时,佛陀告诉她控制自己的心念,使心平稳下来,等她回神过来,才蓦然察觉自己的裙子不见了,就安静的蹲下来,并接下别人递来的一布块,遮掩自己。她接着向佛陀诉说她不幸的遭遇——两个儿子、丈夫、父母和唯一的兄弟全都罹难的经过。

佛陀安慰她:「波她卡娜,不要恐惧!你已经安止于一位可以真正保护并指引你的人了,在过往的生死轮回中,你为儿子、丈夫、父母、兄弟所流过的眼泪已经够多了。」佛陀进一步向她说《无始相应经》(此经讨论无穷尽的生死轮回), 这时候她如释重担而渐渐平稳下来,佛陀又说,人不应该过度担忧逝世的人,反而应该清净自己,精进努力,俾能证入涅槃。听完佛陀的说法后,波她卡娜明白生命的无常,而对可以引领人们解脱生死轮回的佛法建立信心。

从此以后,她就出家为比库尼。有一天,她用壶中水洗脚,当她第一次泼水时,水只向前流了一下子就消失了;她第二次泼水时,水比第一次的时候更往前流动了一段距离,才消失不见;而第三次泼出去的水流动的距离更长,当她看着这三次的泼水所造成不同的流动情形时,恍然明白众生生命的三个阶段(前世、今生、来世)。这时候,在揭达林给孤独园的佛陀透过神通,知道她的想法,便放光,告诫她:「波她卡娜,你的想法正确,你已经确实明白五蕴的实相了,如果有人长命百岁,但却不明白五蕴无常,苦、空的道理,也是枉费一生的。」波她卡娜不久就证得阿拉汉果。

死而复生

若长命百岁,但不知非缘起法的涅槃,

不如一日一夜彻底明白非缘起法的涅槃。 (偈 114)

积撒.苟答弥是沙瓦提城的人,因为身材苗条,所以人们称呼她积撒.苟答弥。后来,她嫁给一位年轻的富翁,也生了一个儿子。但她的儿子却在刚学会走路时因故去世了。她为此痛苦逾恒,就抱着儿子的尸首,到处请求人家,能不能救救她的儿子。人们认为她已经疯了,但有位智者,看见她可怜的样子,就决定送她去见佛陀。

这位智者告诉她:「你应该去见佛陀,他有你想要的药,去吧!」她就去请求佛陀给她可以救活儿子的药。

佛陀知道她心思紊乱,便答应救活她的儿子,但要她先到村子里,去找从未有亲人去世的人家要一些芥子来。她心想有救活儿子的希望,一下子兴奋过头,没能仔细思量佛陀话中的含意,就挨家挨户的问。每户人家都很乐意帮助她,但她就是找不到一户从没有亲人去世过的人家。天色渐渐向晚时,她才明白不只她有亲人过世,而且,她也知道死去的人比活着的人还多。她的态度因此变了,不再执着于儿子的尸首,她也明白佛陀已经教导她最珍贵的道理:有生就有死。

她埋葬完儿子后,就回去告诉佛陀,找不到一户从没有亲人去世的人家。佛陀说:「苟达弥!你不可以错误地以为只有你的儿子丧生。现在你已经明白,众生都会死亡。众生欲望尚未满足之前,死亡就夺走人的生命。」

积撒.苟答弥明白生命的变化和无常之后,决定放弃世间的生活,便请求佛陀允许她加入尼僧团。佛陀就送她去尼僧团,并要尼僧团接纳她成为比库尼。

她非常勤奋,经常正念现前,察觉自己的修行职责,并且精进修行,去除烦恼。

一天夜晚,她点燃油灯,并且在距离油灯不远处坐下,然后集中心念,观察火焰。她发现火焰明灭不断,这时她心中如此想到:「一如火焰明灭不断,世上一切众生也都如此,生灭不断(有人生,有人灭),只有证得涅槃的人才不会生灭。」

这时候,佛陀在揭达林给孤独园透过神通,明白她的修行进展,就放光,劝诫她继续禅观诸法无常,并且说:「若长命百岁,但不知无为法的涅槃,不如一日一夜彻底明白涅槃。」听完佛陀的说法后,她就证得阿拉汉果。

疏于照顾母亲的子女

若长命百岁,但不知究竟正法,

不如得见究竟正法一天。 (偈 115)

沙瓦提城中有对夫妇,生育有几位儿女。这些儿女都结婚了而且一家和乐。后来,丈夫去世了,他的妻子巴户普提卡没有分财产给儿女。他的儿女想要分财产,就告诉她:「母亲,现在父亲已经过世了,你拥有家产有什么用呢?我们难道无法照顾你吗?」他们一再地向母亲如此表示,巴户普提卡也相信他们会照顾她,就把所有的财产分给儿女,一丝一毫也没留给自己。

分完财产后,她先到大儿子家去,但不久,大媳妇就抱怨:「你就知道到我们家住,好像分给我们两份财产似的。」她就到二儿子家去,但同样的事情也发生了,她只好一个儿子接着一个儿子,一个女儿接着一个女儿的家到处去,但没有任何一位儿女愿意长期照顾她,也没有任何一位儿女尊重她。

她也因为对儿女十分失望,而出家为比库尼。她明白自己晚年才出家,不能放逸,必须利用生命中剩余的时光好好修行,所以,她日夜修习、禅修。佛陀从揭达林给孤独园透过神通,明白她的修行情况,就放光,劝诫她:「即使长命百岁,但若不修习、奉行佛法,则生命毫无意义。」后来,她正念现前,如法奉行佛陀的教诲,而证得阿拉汉果。

(可参考故事「父亲与不肖的儿子们 」)

第九品 恶品

一位穷苦婆罗门的慷慨奉献

行善要趁早,并且要制止心,不要去作恶,

若迟疑,则心易于造作恶行。 (偈116)

沙瓦提城里有一对夫妇,他们只有一件外套,所以夫妇两人无法同时外出。因此,太太白天去精舍,先生就利用夜晚前往精舍。有一天晚上,先生听完佛陀的说法后,整个人法喜充满,心中强烈地想把这件唯一的外套供养给佛陀。但是他明白,如果供养出去,他们夫妇两人就没有任何外套了。他因此犹豫不决而迟疑着,就这样,初夜和中夜过去了,后夜来临时,他在心里告诉自己:「如果我再迟疑下去,就要失去断除世间苦的机会了。我要立刻供养这件外套。」他于是把外套放在佛陀的脚下,并大声叫着:「我战胜自己了!我战胜自己了!」

高沙喇国巴谢那地王也在听法的群众中。当他听到这些话时,就派人去调查原因。在得知这是那位婆罗门供养佛陀外套时所发出的声音时,他说这不是平常人可以做得到的事,值得赞赏。国王就要手下送一件布料给这婆罗门,奖赏他虔诚的信仰和慷慨供养。不过,这婆罗门把国王赏赐的布料也供养给佛陀。国王因此又赏赐他两件布料,这婆罗门也同样的把它们供养给佛陀,不管国王奖赏几件布料(每次都是上一次的两倍),他都全数供养佛陀。最后当国王赏赐他三十二件布料时,他在国王的要求下,留下一件给自己,另一件给太太,其余的三十件全部供养佛陀。

国王接着说,这婆罗门真正做到难舍能舍的事,应该给予更适当的奖赏。国王就派人回宫中拿来两件非常昂贵的天鹅绒地毯,将它们赏赐给这婆罗门。他用这些地毯做成两件覆罩,其中一件供养给佛陀。后来,国王再到揭达林给孤独园时,看见婆罗门供养佛陀的覆罩时,心里十分高兴,又赏赐这婆罗门一番。

其他比库知道这婆罗门的事情之后,就问佛陀:

「为什么这婆罗门所做的善业,现世就立刻得到报应呢?」

「这婆罗门如果初夜时就供养,那么他所得到的奖赏会更多。但他是在后夜才供养,奖赏就少了。一个人若要布施,应该马上做,若迟疑,回报既慢且少。更有甚者,可能甚至就不布施了,毕竟人心容易做恶业。」

克制性欲

人若已经作恶,切忌再犯,不可沉溺其中,

不知自拔,恶贯满盈时,必定受苦报。

从前有一位比库名叫斯亚沙卡,他对修行出家的生活不满意,并且有自慰的习惯。当佛陀知道他的行为时,告诫他不要做会导致他远离清净修持的行为。佛陀也因此制定比库不可沉溺于感官享乐的戒律。佛陀说这种行为要加以谴责。

“这种行为会使人产生痛苦。”佛陀说。

女天神照顾马哈咖沙巴尊者

人若已造善业,应持续做善业,

善业多必受乐报。 (偈 118)

有一次,马哈咖沙巴尊者停留在毕钵离穴洞中,并且入禅定长达七天之久。当他出定后,希望提供机会给一个人,让他能够供养刚出定的修行人,就在这时候,他看见一位年轻的女子正在煮食物,就站在她门口化缘。年轻的女子看见马哈咖沙巴尊者时,满心欢喜,她恭敬的说:「尊者!希望我这谦卑的供养,能够使我明白究竟真理。」马哈伽沙巴尊者接受她的供养后,向她说随喜:「希望你的愿望能够实现。」

后来,她被毒蛇咬到而丧生。她往生为三十三天的天神,拥有天神的一切荣耀。她知道自己所以能往生三十三天为天神,是因为供养马哈咖沙巴尊者的关系,所以十分感激他,便决定继续做善事,使福报能持续下去。她每天清晨都到精舍去打扫周边环境,把水壶装满水,并且做其它的工作。马哈咖沙巴尊者刚开始的时候以为是年轻沙马内拉的服务,后来,他发现竟然是一名女天神在做这些工作,就劝她不要再来精舍,避免别人说闲话。听完马哈咖沙巴尊者的话后,她非常生气,哭泣着向尊者恳求:「请你不要毁了我的福报!」

这时候,佛陀听见她的哭声,便放光安慰她说,虽然善事非常重要,但身为年轻女子,单身来精舍服务并不值得鼓励。

给孤独长者与守护精灵

造作恶业的人,在恶报未成熟时,可能享乐,

一旦恶报成熟,则承受恶报。 (偈119)

造作善业的人,在业报尚未成熟时,可能受苦,

一旦业报成熟,则享受善报。 (偈120)

给孤独长者是揭达林给孤独园的捐献者。他不仅乐善好施,同时也是佛陀的虔诚信徒。他每天前往揭达林给孤独园三次,向佛陀顶礼问讯。清晨的时候,他会带着米粥前去,白天的时候带适当的食物,夜晚的时候,则是医药和花。后来,他的家道中衰,但由于对佛法有信心,他不受贫穷影响,每天继续供养。一天夜晚,住在他家的守护精灵在他的面前现身,告诉他:「我是守护精灵,长久以来你一直供养佛陀,从不为自己的未来打算,现在才会如此穷困。此后不要再供养佛陀了!好好照顾你的事业,再做一个富翁吧!」

给孤独长者听完守护精灵这些话后,就要求它离开他家。因为他的修持非常好,这守护精灵无法抗拒他的要求,只好离开,但却无处可去,想回去,又怕给孤独长者。只好去找沙咖天帝,沙咖天帝建议它做件善事,回报给孤独长者,然后,请求他原谅。沙咖天帝接着说:「有些商人向给孤独长者借贷,至今未还,他的祖先也埋藏了很多的财富,但却被冲入海底,还有一些无主的财富藏在某某地方。去吧!把这些财富全找回来,塞满给孤独长者的家!」这守护精灵照着沙咖天帝的话去做,给孤独长者就又发达起来了。

当守护精灵告诉给孤独长者,它的所作所为后,给孤独长者允许它回来他家,并且带它去见佛陀,佛陀告诉他们两人:「人可能在很长的时间内无法享受善业的善报,也没受到恶业的报应,但善恶业报迟早总会成熟的。」

粗心大意的比库

不可小视恶业,不要以为「我不受恶报」,

要知道,点滴之水也可充满水瓶;

同理,愚痴的人虽然少许少许作恶,

但必定会有恶贯满盈的一天。

有位比库每次从精舍拿卧榻、长凳或小凳去使用后,就把它留在外面,任其日晒雨淋。其他比库谴责他的粗心大意时,他就反驳:「我又不是故意的!况且,也没有多大的损坏。」所以,他依然故我。

佛陀知道他的习性后,就请他来,并告诫他:「比库!不可以这样子处理事情,你不应该轻视恶行,即使它非常微细,如果变成习惯,小小过失也会变成大错!」

供养少的富翁

不要轻蔑善业,不要以为「好处轮不到我」,

要知道,点滴之水也可以充满水瓶;

同理,智者虽然少许少许作善业,

必定会积聚一身的善业。

从前,沙瓦提(舍卫)城中有一男子听完佛陀的说法后,大受感动,决定信受奉行。在那次的说法中,佛陀劝人不仅自己要布施,更要劝导他人也布施,因为如此,所获得的功德会更大。这男子就邀请佛陀和众多比库第二天到他家接受供养。他接着告诉每户街坊邻居,明天要供养佛陀和众多比库,希望他们能随份供养。这时候,有一位名字叫做毕拉潘达卡的富翁,看着这男子家家户户去穿梭时,心里咕噜着:「这讨厌的家伙!怎么不估量自己的能力,独自供养比库就好了,却要央求大伙儿跟他一齐供养呢?」所以他就要这男子拿钵来,然后放进一些米、奶油和蜂蜜。这男子把富翁供养的这些东西单独放,不和其他人的供养品混淆。富翁不晓得为什么他的供养品要单独放,他怀疑这男子如此做,是要别人知道身为富翁的他,却小气地只布施这么少的东西,好羞辱他,所以就派人跟着去看个究竟。

这男子把富翁布施的东西分成一小部分一小部分,然后将它们放入装有其它供养品如米、咖哩和甜肉的各个壶罐中。这样子,富翁就可以获得较多的功德。富翁的仆人回去报告男子的处理方法时,富翁不知道这男子的意图。第二天,他携把刀子前去供养的地方,只要这男子敢公开他供养的东西这样少,他就要杀了这男子。

但这男子向佛陀说:「尊者!这次的供养布施,是大家共同供养的。任何人供养的多少无关紧要。每个人都虔诚、慷慨供养。所以,希望所有人都获得相同的功德。」

富翁听完这男子的话后,明白自己误会别人了,就请这男子原谅:「朋友!请原谅我对你心怀恶意。」佛陀听到富翁的表白后,告诫富翁:「即使非常细微的善行,也不可以轻视。如果经常做小小的善行,它也会变成巨大的善业。」

危险的旅程

财富多但护卫少的人,不走险路;

同理,珍惜生命的人避免恶源,

人不应该造作恶业。 (偈123)

马哈达那是沙瓦提(舍卫)城的一位富商。有一次,一群抢匪计划抢劫他,却苦无下手机会,他们打听到马哈达那将搭载装满贵重商品的车子外出,并且知道他也邀请一群比库同行,因为彼此的目的地相同,马哈达那甚至答应比库们,会提供比库们一路上所需要的任何东西。这群抢匪打听到确实的消息后,就先行出发,并且在路上躲了起来,等待马哈达那一行人车的来临。

但马哈达那抵达抢匪躲藏的森林外围时,就停了下来,准备停留几天之后再上路。这些抢匪知道他们要驻扎几天,就准备动手抢劫。而这时候马哈达那也知道有人要打劫他,便决定打道回府,抢匪探听到车队要回去了,就又躲到回去的路上。这时候,村子里的一些人向马哈达那通风报信,说抢匪已经移往他们回去的路上。

马哈达那最后又决定停留在村子里几天,并且把这决定告诉同行的比库,比库们就自行回沙瓦提城。回去之后,他们向佛陀报告这次行程取消的原因。佛陀告诫他们:「比库,马哈达那知道远离被抢匪围困的旅程,珍惜生命的人远离有毒的人、事、物。同理,有智慧的比库了解人生就像充满危险的旅程,所以要精进努力,不犯恶行!」

猎人全家领悟佛法

手掌若没有伤口,就可以捧持毒药,

毒药不会伤害没有伤口的人;

同理,不作恶业的人不受恶报。

王舍城中有一年轻的富家女确实了解佛法。有一天,一位名字叫做拘古塔米他的猎人到城里来贩卖兽肉。这年轻女孩一眼瞥见他时,就深深爱上他而跟随他,后来并且与他结婚,一起住在一个小村落里。时光荏苒,他们总共生育了七个孩子,也都长大成人,各自结婚了。一天清晨,佛陀观察世间,发现这对夫妇一家人就要领悟佛法了,就前往这猎人设置在林子里的陷阱去,并且在陷阱附近留下自己的脚迹,然后坐在离陷阱不远的灌木阴影下。不久之后,猎人来查看陷阱,发现没有动物落入陷阱,但却在陷阱不远处发现有人的脚迹。他断定有人比他更早到这里来,并且放掉陷阱中的动物,所以当他发现正坐在灌木下的佛陀时,他认定佛陀就是放走动物的人。他一时怒火中烧而取出弓箭,准备向佛陀射去,正在拉弓时,却全身僵住,无法动弹,像一座雕像。他的孩子们这时正好赶来,他们也认为坐在灌木下的佛陀是父亲的敌人,便取出弓箭,准备射佛陀,但也像他们父亲一样,全都动弹不得。

猎人的太太和所有的儿媳妇在家中等不到丈夫们回来,也都赶来了,当她看见猎人和所有的孩子都拿箭向着佛陀时,大声地叫:「不可杀死我父亲!」

猎人听见太太的叫声时,心中想着:「前面树下的人一定是我丈人。」他们的孩子们也想着:「这人必定是我的外祖父。」有了这个想法之后,关爱之心油然生起。这时候猎人太太又说话了:「放下你们的弓和箭,向我的父亲顶礼问讯吧!」佛陀知道这时候猎人和他的孩子们内心全部都没有杀意了,就让他们能够动身子。他们放下弓箭后,一齐向佛陀顶礼问讯,并且在听闻佛陀说法后全部明白佛法。