目录

喜相、味、现起、足处

参加过「法阿阇黎会考」或说「教学凭证会考」的人们,知道这种考试的特色何在。在关于阿毗达摩和注释书的问题中,有考题会问及诸法的特相和近因,于是每个参加会考的人,必须去记忆注释书的一些引文。笔者自己也是在记忆这些引文后,才得以通过法阿阇黎会考。想要通过考试,就必须努力记忆,并未想到仔细思惟这些相、味、现起、足处的重要性。此外,要亲身了知它的本质,非常困难,事实上,那被认为是荒谬的。

然而,读过《内观禅修方法》第五章,关于「相、味、现起、足处」的段落后,不仅能清楚知道,原先想象的意思是错误的,也完全理解它们的意思已映照在禅修者的智慧与意识里。修习内观禅修时,即便未事先学习诸法的相、味、现起等教理,也会了悟它们,好比不知如何操作机器的人,被教懂并能正确地操作。没有这方面知识的禅修者,也许不知道相、味等的名称,但是,这些相、味等只有在被感官觉知时,才会被真正清楚了知。这些话,肯定会激发人们禅修的兴趣。

「究竟法」的意义

“paramattha”译为「究竟法」,对《摄阿毗达摩义论》有基本认识的人应知道这个语词的意思[60],若说研究佛法的人都会熟悉这个语词,也不会太离谱。然而,能正确了解「究竟法」这个语词的真正意涵者,并不如想象中的多。每个人都知道「究竟法」传达了「不变特质」的这个微细意义。但是,如果被问到「什么是不可变的」,便不容易给予精准正确的回答。有人因其内在不可变的属性而用「究竟法」这名词;相对的,「概念法」(paññatti)则是会变化的,不得究竟法之名。譬如说:「这些人受制于变化的自然法则——不断地生起、不停地变化,所以被称为“rūpa”(色)。」遇到这样的叙述时,就有问题产生了。为了要厘清这问题,也因为究竟法具有「令生不变化」的特质,因此,「不变化」被视为究竟法的特质。因为「触」(phassa)心所,具有「接触」的特相,是「感官」与「感官所认知的外境」之间的连结,无论在哪个个体,「触」心所皆不会改变它「接触」的特质。这便是为何许多人说它是「究竟法」的原因。同样地,因为「贪」(lobha)能够发生不好的结果,它永不会改变,它会造成不好结果的倾向,它能够在任何个体造成不好的结果,这便是为何许多人称它是「究竟法」的原因。他们相信究竟法,只是理解到「不变」的意思。然而,《内观禅修方法》揭露「究竟法」的原始意义,指出这些人的看法,基本上是正确的,但却窄化了正确的意涵。此书也比较缅文「不变化」一词和相关巴利语词的含意[61],藉以显示其真正的意思。在说明时,为了让人信服自己的推想绝对可靠,他引用了《论事》(Kathāvathu)及其注释书、根本疏钞、随疏钞和其他有名的疏钞作为左证。

能引用《论事》的注、疏及随疏作为文证,以说明「究竟法」一词的意义,这样的著作非常稀有。有些西亚多会依着自己的想法,无条理地写了一些书或说了一些话,由于未曾参考、探查佛典的陈述,因此偏离了著名的疏钞的诠释。在解释究竟法时,如果曾经读过《内观禅修方法》书中关于「究竟法」和「概念法」的段落,那么,「究竟法」的真正意思就不可能被误解。因此,某位西亚多曾说:「在我读过马哈希的书后,我才完全确认『究竟法』的本质和意义。同样地,《内观禅修方法》尚有许多处提供非凡的说明,能够为知识分子带来惊喜、茅塞顿开。如果仔细读过这本书,必然会敬重其作者并给予高度的评价。」

已用数页的篇幅,向大家描写这本书。接下来,将说明如何关闭五根,并以此来总结这一节。

关闭五根的方法

波提拉长老(Poṭṭhila)的名字非常有名,很少有人没听过。他是博学多闻的长老,是知识的巨人。然而,他只是教授三藏佛典[62],并未实际修习内观。每当佛陀碰到他,为了让他感到悔悟,佛陀会称呼他「没用的波提拉」(Tuccha- Poṭṭhila)。因为常被这么称呼,令他感到很懊悔,便决定去寻找业处老师,最后遇到了一位七岁的阿罗汉沙弥。于是,这位沙弥先考验这长老是否仍很傲慢(māna),感到满意后才教导他业处方法。那年轻沙弥所教的方法是:「如果感知显现在六根门,应关闭五根门,只打开「意门」(manodvāra),并用意门来修习。」[1]那么,「关闭五根门」是什么意思呢?有关于此,在注释书中并没有详细解释,所以很难了解它的意思。是要把眼睛、耳朵关闭起来,不看不听吗?然而,即使眼、耳可以闭到某个程度,鼻子可以关闭吗?再者,即使鼻子可以关闭到某个程度,有可能避免身体四肢的碰触吗?如果不可能,那么「关闭五根门」是什么意思呢?关于这个疑问,如果要从实践的观点来谈,便会是一个难题。这难题的解答,在《内观禅修方法》里得到厘清。读完书中的说明,就会发现它很容易。(在此,说它容易是指很容易知道方法。知道方法后,要照沙弥的要求去付诸实践,则一点也不容易。只有持续、不懈的努力才能达成。)

关闭五感官之门,意指停止在五根门生起的心理冲动。如马哈希尊者所言:「说『要令心的驱策力停止』,是知易行难。[63]应如何做,方能止息这心理冲动?在此,很清楚的是,控制、驱逐心理冲动,使之止息,是很可贵的。因为心理冲动的息灭,是不可或缺的,获得它是至关紧要的。那么,波提拉长老怎样才使这冲动、这心的驱策力止息?《内观禅修方法》为这问题及其答案,提供了精确、清晰的说明。在今日为人熟知的这个方法,是基于四念处的观照方法,亦即,每回眼见物时,持续地观照标记『见、见』;耳闻声、鼻嗅香、舌尝味、身触触,也是如此。」

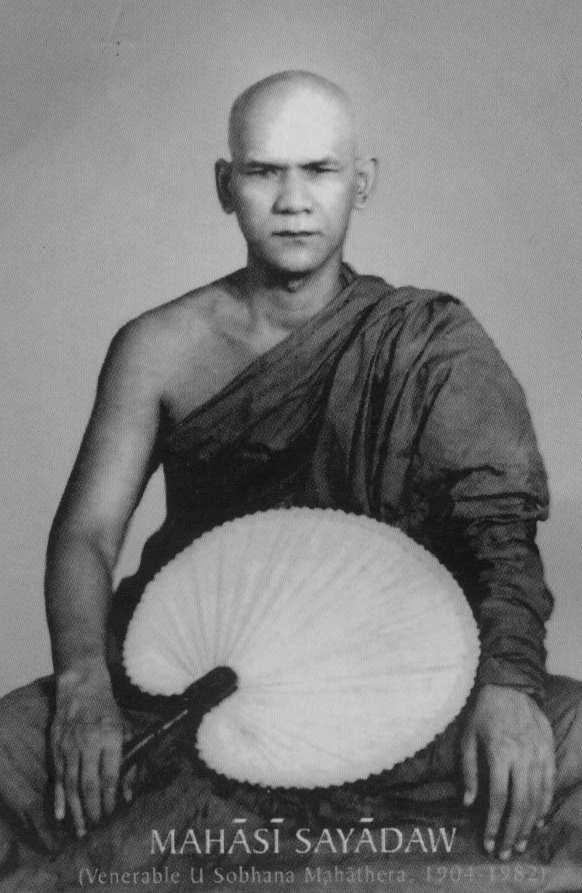

马哈希尊者

如此,索巴那法师住在谢昆村马哈希寺时,致力于教导内观禅法——教授实际的禅修方法和撰写相关书籍。认识他的人,以及他的名气、声望,都逐日地增加。大约从这时起,邻近的僧俗二众皆称他为马哈希法师,之后常称他马哈希尊者。从那时起一直到现在,他就以马哈希尊者(Mahāsī Sayādaw)之名而为众人所知。

虽然他因为住在马哈希寺而被称为马哈希尊者,但是马哈希尊者并不是马哈希寺的住持,他只是业处禅修老师,当时马哈希寺的住持仍然健在。他在《大念处经巴缅对译》中曾提及,他如何因当时驻锡的寺院而获得马哈希尊者的称谓。他说:「我依于住处的名称,而在概念上拥有马哈希的名字,虽然年轻时的名字是索巴那。」为何该寺被称为「马哈希」,在他的《清净道论大疏钞巴缅对译》的后记中曾提到:

「在寺院入口处,有一棵高大的合欢树(kokko)。有一次暴风雨将这树连根拔起,发现它的树干是中空的,形状似木桶,适合作成大鼓。因此,人们就把树干削削砍砍,加上一些内部收尾,之后覆上圆形骨架撑开的干燥动物皮,制成了一个大鼓。鼓的宽面直径40英寸,对面侧身34英寸。另一端较窄的一面,直径36英寸,侧身31英寸。它的腰身125英寸,从头至尾的长度105英寸。击鼓声是要通知居民集合来聆听马哈希西亚多的开示。直到现在,每当马哈希西亚多在谢昆村开示时,仍有这击鼓的动作。如此,这寺院以缅甸话「大鼓」为名,所以称为「马哈希寺」(「马哈」(mahā)意思是「大」;「西」(sī)意思是「鼓」。)

前面说过这大鼓的尺寸。从这大鼓的外观大略判断,它的圆周约男人两臂环抱的两倍大。直立时,高度比仰光马哈希禅修中心里名为「盘因」(Hpanyin)的大法堂(dhammayon)的门还高三英寸。大鼓是缅历一二九五(公元1933)年制成,捐赠者是谢昆村的施主(dāyakās)邬波亭(U Po Htin)和他的妻子荳卡(Daw Kha)。[65]展示这大鼓的房间,大小约是一位比丘住的小寮房。中午会听见鼓声,这是集众作礼拜的时候,击鼓好让寺院附近的人们听见。在收音机未普及的那个年代,马哈希寺的大鼓,对住在马哈希寺附近的村民而言,就像伦敦威斯敏斯特区的大笨钟一样可靠。[68]

马哈希尊者到达马哈希寺之后,从大鼓发出的报时信号更加频繁了。发出鼓声,不仅是让人在午时聚集来做礼拜,也是宣布即将有弘法开示。正是由于尊者的教导和这大鼓之间的密切关系,马哈希尊者的名称,更快速地远播。直到今日,这大鼓仍然庄严地保存在谢昆村马哈希寺,是纪念马哈希尊者而为人所珍惜的象征物。

大战后回到陶威格雷

第二次世界大战结束之后,马哈希尊者继续住在谢昆村致力于弘扬内观教法。在大战期间,陶威格雷寺由一位年轻的维马拉法师(U Vimala)看顾,他是马哈希尊者的学生。但是,在整个战争期间,维马拉法师只能到陶威格雷几次,寺院虽未直接被炸弹击中,但已遗失许多物品。寺院器具被恶徒掠夺洗劫,甚至拆走寺院主建物和走廊的屋顶,一英尺的地板木片和六乘三英寸的横木也没放过。寺院原来的布施者恭敬地请求马哈希尊者回陶威格雷寺,说如果尊者有意愿回来驻锡,他们将会翻修寺院。对此,马哈希尊者答应回来住到他认为该离开的时候。顺从马哈希尊者的意愿,他们便修复了寺院。之后,马哈希尊者便回到陶威格雷寺。

在缅甸独立前夕,翁山将军(Aung San)死于残暴的叛国者之手。依据战时的条款,塔亲努(Thakin Nu)必须接任翁山将军的职位。有句格言说:[69]「一位英雄踏入另一位陨落英雄的鞋子里。」当马哈希尊者驻锡在陶威格雷寺时,缅甸的政局已转到另外的方向,这发生在翁山(Bogyoke Aung San)和他的同伴遭遇恶运后不久。这是缅甸历史的转折点,宣告着一个新世纪的降临。臣属于英国超过一个世纪之后(从英国并吞下缅甸开始算),在公元1948年1月4日早上4点20分(缅历一三○九年十月(Pyatho)第九个月亏日),缅甸宣布独立。当时,仍住在陶威格雷寺的马哈希尊者,已自行在佛陀圣像前恭敬坐下,念诵《大会经》(DN 20)和《得法大经》(MN 46)等,祈愿缅甸联邦富强安康。因为同年十二月(Tabaung,3月)第十个月盈日,(一年前在马哈希尊者支持下为弘扬内观而成立的协会)将要举行年会,马哈希尊者必须在十二月月初,回到雪布的谢昆村。

年会结束,待在谢昆村数月之后,在缅历一三一一(公元1949)年雨安居开始时,马哈希尊者须回到毛淡棉.陶威格雷寺。雨安居结束后,在九月(Nadaw)的月尾,马哈希尊者再度返回谢昆村,为捐给谢昆马哈希寺西亚多的寺院作「浇水仪式」。回程中,短暂停留在仰光时,他曾见到现今「教法禅修中心」(Sāsana Yeiktha)的土地上有四十五位比丘在念诵《护卫经》(Paritta,为不受危险,并得到护卫而念的偈颂)。当时,他完全不知道这个地方会成为他后来必须永久驻锡[70],弘扬教法的地方。似乎天人将他带到那里提醒他:「尊者!看那个地方,您将来要住在那里。」

《大念处经巴缅对译》

回到谢昆村后,马哈希尊者继续将时间与精力用于弘扬内观。因为无法独自处理日渐增多的工作量,他必须让有资格教导禅修的弟子作为助手,从旁协助。在弟子中最早被赋予指导责任的两位弟子,是姜老师(Sayā Kyan)和吉威老师(Sayā Kywet)。这两位老师克尽业处指导者的责任,他们希望别人和他们一样,依正念修习内观而获得利益。这两人后来请求马哈希尊者写一本关于大念处经的书,让人们可以凭借它而证得圣法,以它作为归依处。马哈希尊者同意他们的请求,随即撰写了《大念处经巴缅对译》。

虽然这是一本巴缅对译(nissaya),但它不只是名义上的指导书,其内容丰富生动、言之有据,对语词的定义给予全面的意涵与精确的说明;更让人惊讶的是,它还阐明了内观禅修的进展并比较了这些过程。[71]

此书一开始,说明经文“Kurūsu”(在俱卢国)的意义。乍看之下,“Kuru”这个字在单数、复数的使用,有文法上的错误。不过,看了该书注脚的说明,就清楚了解为何缅文翻译用「单数」──因为只有一个俱卢国。但是,依据巴利文法,巴利经文用的是复数。将巴利文译为缅文时,重要的是要和缅文的用辞相称。缅文不会将复数形用在单一国家。因此,为了符合缅文用辞,「在俱卢国」只用单数形。事实上,尊者严守佛陀“samaññaṃ nātidhāveyya”〔不推翻一般用语〕的指示。此外,书中也指出,所谓的俱卢国不外乎是现今印度的德里。在古代,西亚多们没有机会获得印度地区的一般知识,人们普遍也不具地理知识。因此,对于巴利所提的乡镇、城市、国家名称,无法多加说明。但是,在今日,书本和其他的信息相当多,[72]也可以到处旅行。就此而言,现在的西亚多会比过去的西亚多更容易得到相关知识。譬如书中提到德里的地名,显然这本巴缅对译从一开始看来,就是一时之作。这只是该书关于文法说明的众多特胜处之一而已。

特别是,关于内观修习如正念如何在禅修中培养的说明,具有极大的价值与重要性。因为,〔经典的叙述简要,〕乍见好像证得道果的人,未依正念修习禅修,仅是听闻佛法,心得满足便完成了内观的工作。所以注释书解释说:不应该抱持这样错误的观念,事实上,忧、悲、恼等,唯有藉由正念禅修才能被去除。但是,注释书的解释非常简短,可能难以理解。因此,为了使之更加清晰易懂,这本巴缅对译做了充分的说明。

在自断双腿以精进禅修的底沙长老(Tissa Thera)[2]的故事里,注释书说:“vedanaṃ vikkhambhatvā”——镇伏或去除苦受。然而,很难理解苦受是如何被镇伏或去除。这本巴缅对译也澄清了难以理解其意义的难题。

行走时,观照并默记「走」等等的观察方法,曾被无知的人们所取笑。似乎同样的事也发生在注释家的那个时代。因此,注释书才对这点有全面的说明。即便如此,巴缅对译针对注释书的解释加以增补、详述。如果读过这补充的解释,想嘲弄或取笑的念头自然会消失[73],甚至生起尊敬之意。它也清楚地揭示行走时观照并默念「走」等等的观察方法,对修习念处禅修而言,有多大的帮助。书中的论述,支持注释书的说明──禅修者对走的观察,和一般人之间有所不同──有助于产生真正的理解与正见,具有巨大的价值,对佛教有很大的利益。如上所述,《大念处经巴缅对译》处处充满能开启内观知识之眼的论述。

尊者于缅历一三一○年十一月(Tabodwe)的第一个月亏日(公元1948年2月),完成这本巴缅对译,并将它交给最初提出写书请求的姜老师(Sayā Kyan)和吉威老师(Sayā Kywet)。

两位邬对的相遇

在缅甸,很少人不知道邬对爵士(Sir U Thwin)。传闻他是非常富有的人,拥有许多有形无形的财产,所以大众甚至称他作「多多百万富翁」。他也对国家人民多所奉献,因此在英国殖民时期,他被授予爵士的爵位。缅甸独立之后,他被授予非常尊贵的头衔:「常吉祥善法」(Thado Thiri Thudhamma),他为缅甸人民与佛教的利益做了许许多多的努力,[74]这点从他多不胜数的功绩来看,便可清楚得知。怀着对佛教的虔敬,他热心地从事许多有助于佛教兴隆的工作。但是,他对英国支持缅甸佛教的做法并不满意。他心系缅甸人民的精神福祉,想着在缅甸独立后应如何做才能兴隆佛教。为了完成这个目标,第二次世界大战后,缅甸独立,邬对爵士开始准备要实施他的令佛陀教法久住的计划。在他的计划中,优先考虑的是创立一个佛教协会,让政府里所有具影响力的人参与,包括缅甸的总统和总理皆应参加,他的理想中,这协会的重点是鼓励国内所有的佛教活动。

就佛教的事务而言,弘传「教之教法」(pariyatti sāsana)并无太大的困难。然而,关于「行之教法」(paṭipatti sāsana)的弘扬,就不是那么容易。主要的困难处,当然是在于寻觅一位教导「行」(禅修)的阿阇黎。禅修老师必须是能依据佛陀教法,教导正确禅修方法的人。他应该是终其一生作为精神导师而受高度敬重的人。他必须在各方面都值得人们景仰。要找到这样的人,实在不容易。因此,邬对爵士自己到处探访,寻找有资格的禅修老师。他自己须事先寻找,以便当弘扬佛法的协会成立而这延师的责任被交付给他时,他已做好了准备。如此,在邬对爵士与总理邬努和其他人商量建立弘扬佛教的协会之同时,他也正在寻求他理想的禅修老师。[75]

就佛教的事务而言,弘传「教之教法」(pariyatti sāsana)并无太大的困难。然而,关于「行之教法」(paṭipatti sāsana)的弘扬,就不是那么容易。主要的困难处,当然是在于寻觅一位教导「行」(禅修)的阿阇黎。禅修老师必须是能依据佛陀教法,教导正确禅修方法的人。他应该是终其一生作为精神导师而受高度敬重的人。他必须在各方面都值得人们景仰。要找到这样的人,实在不容易。因此,邬对爵士自己到处探访,寻找有资格的禅修老师。他自己须事先寻找,以便当弘扬佛法的协会成立而这延师的责任被交付给他时,他已做好了准备。如此,在邬对爵士与总理邬努和其他人商量建立弘扬佛教的协会之同时,他也正在寻求他理想的禅修老师。[75]

佛教摄益协会和教法禅修中心

在缅历一三○九年九月(Natdaw)第一个月盈日(公元1947年12月13日),邬对爵士和其他可敬之士共同成立了「佛教摄益协会」(Buddha Sāsananuggaha Organization)。邬对爵士那时被遴选为协会的主席。这协会的目标是尽其全力竭尽所能地弘扬佛教的「行之教法」与「教之教法」。基于这个目标,考虑建立一座禅修中心以弘扬「行之教法」时,邬对爵士自己率先在缅历一三一○年六月(Tawthalin)的第九个月亏日(公元1948年9月6日)慷慨地捐出一块五英亩多的土地,即现今教法禅修中心(Sāsana Yeiktha)的所在地。之后,便迅速地筹备以便在那块土地上兴建建筑物。

在缅历一三○九年五月(Wagaung),邬对爵士曾前往上缅甸。他当时从曼德勒到沙该,他女儿荳卿卿吉(Daw Khin Khin Gyi)住在那里。停留在沙该他女儿家时,[76]他到访沙该山一处名为「恰丁静居处」(Chat-thin Retreat)的地方。那时候,一位米厂老板邬巴庭(U Ba Thin)正好也待在那静居处。两人在闲聊时,谈到邬对爵士寻求禅修老师的话题。那时,邬巴庭说他认识雪布镇谢昆村一位名为马哈希尊者的比丘,并告诉邬对爵士依据他所提出的看法,这位西亚多可能具备必要的条件与资格,能让邬对爵士感到满意。那时,邬对爵士请求邬巴庭能好心地邀请尊者来沙该,他想聆听尊者说法。邬巴庭很高兴地应允,邀请了尊者来沙该。

事实上,既使未曾亲自聆听马哈希尊者说法,如果有机会读过尊者的《内观禅修方法》,也可能知道尊者的才能与多方面的禀赋,既精通教理也通达实修。邬对爵士迫切地想要亲自与尊者会面,希望全面地亲自观察。因此,他恳请邬巴庭邀请尊者前来,尽管当时正值雨安居期间(在雨安居期间,比丘通常不准外出旅游。)

拥有智慧、洞察力与想象力的人们,通常对选择老师一事,非常谨慎、严格。他们不会只因为完美的学术成就与资格,便承认某人是可接受的老师。人格、外表、身体的健全、心理行为等等,各方面都必须审视,只有对各方面都觉得满意,他们才会尊崇那人为可敬的老师。依据《教法庄严》(Sāsanālaṅkāra),帕干王朝(Pagan)的统治者,拿那拔地薛胡王(King Narapatisīthu)曾经命令他的朝臣调查一位被誉为「博学、广慧、天赋异禀」的比丘,看他的四肢是否完美,无有破相[77];若感到满意的话,将任命他为国师。但是,听到那比丘有一脚的拇趾断了,国王认为这是一种破相,不愿任命他为国师,在授予他“Vilāsa”〔光采〕的头衔后,将他派遣到「孟邦」(Mon)弘扬佛法。似乎邬对爵士也像拿那拔地薛胡王一般,在调查着马哈希尊者。如此,他想着,如果在「恰丁静居处」(Chatthin Gyaung)的大法堂聆听马哈希尊者开示,讲堂内的柱子很多,可能会遮住他的视线使他无法看清尊者,所以他请求在另一处宽敞的大讲堂举行,希望这安排能圆满他的愿望。于是,必须得到「撒美多亚静居处」(Thameikdawdaya)住持.老尼师荳玛拉宜(Sayāgyī Daw Marlaryi)的同意,并做一些安排。

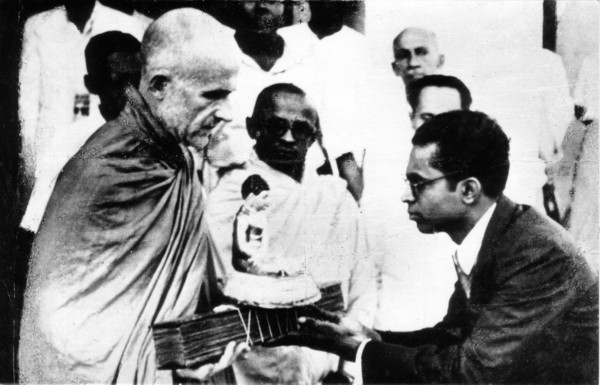

五月的第二个月亏日(8月),马哈希尊者应邀抵达沙该。他虽然是在雨安居期间来到沙该,但只要是受邀去讲邀请者想听的法[78],这便不违犯雨安居期间,「比丘在远离他安居处的地方过夜」的戒律。在他开示时,邬对爵士如他所计划地在大厅里占了一个可以好好观察马哈希尊者的位置。在听法的同时,他持续地观察尊者的举止、仪态与说话的方式。从邬巴庭那里听闻后,邬对爵士便很满意马哈希尊者的风评,现在,谨慎小心地检视他的眼睛、整个骨架、四肢、关节等等,看是否有破相或异常。检视尊者的外表与身形时,邬对爵士发现没有任何的破相或缺点,且深深为尊者出众的风采与仪态所折服。从尊者坐上法座(dhammasāna)起,看得出他是在平静、安详中开示,肢体的任何部位没有任何移动。他的风度高贵优雅,内心祥和而专一。说法时,不中伤人,不谈丑闻,不作闲聊,也不说多余的话,只强调法的精髓。那时所讲的主题是关于《马鲁迦子经》(Mālukyaputta Sutta)。这部经(关于马鲁迦子的独处禅修)正好符应马哈希尊者的沉着与可敬的仪态。[79]邬对爵士回仰光后,向他的好友谈到上述的这些事。据说,他第一眼便注意到尊者坚实的骨架、颀长的身高和庄严的外表。他仔细地观祭从僧袍露出的手和脚等的部位。对此,邬对爵士也满意地发现尊者具丈夫气慨,高贵优雅,激励人心,仪表庄严,不过瘦也不过胖。尊者的外貌所散发出的气质告诉他,尊者具有宁静的心与绝对的安详沉稳,这气质反映了他内在深藏的智慧与定力。邬对爵士看到他醒目的耳朵,又宽大又厚实,也很高兴。至于眼睛,发现他的双眸锐利、灵敏,具穿透力。听其声音时,说法声沉着、谦逊、质朴,但也宏亮,不夸大、不耍花样、不矫揉造作。听到尊者的教导内容时,邬对爵士非常喜悦,因此心中认定:「这位卓越的法师,便是我一直在寻找的大师!」

考虑到上述的事实,很清楚的是,邬对爵士已彻底就选择老师之事检验了马哈希尊者。检验者十分彻底地作了检验,被观察、受检验的人也在各方面都不容挑剔,成功地通过严格的检验。他具备邬对爵士所希望的所有特质与资格。两个人彼此之间有诸多共通点、相互和谐共鸣,他们不可能是普通资质的人。他们可能在过去世有密切的关系,并祈求相同的证悟。法阿育王(Asoka)从第一眼见到尼罗陀沙弥(Nigrodha Sāmaṇera)时,便极尊敬他,并对他产生喜爱与执着之情。这不是没有原因的。[80]原因是在过去世时,那沙弥是哥哥,而弟弟是阿育王,他们两人曾共同行善。

既然邬对爵士从第一眼看到马哈希尊者时,便欢喜敬重马哈希尊者,这两人也将会齐心协力,重振缅甸的「行之教法」。谁能否定这两位杰出的人物在过去世可能是两兄弟或者至亲关系呢?而且极巧合的是,尊者幼时的名字竟和邬对爵士的名字一样。两位邬对的相遇,实在是值得纪念的事,应该记录在佛教历史上。

在撒美多亚静居处,马哈希尊者连续五天,为邬对爵士等三百位听众,讲说内观禅修的实践。前三天依据原先计划宣讲,后两天的开示则是应撒美多亚静居处住持.老尼师荳玛拉宜的请求而说。

连续五天关于内观禅修实践的教导,受到与会大众高度的喜爱。在听众之中,已有禅修体验的人们感到兴致昂然十分欢喜。要在沙该山教导业处禅修,不是一件简单的工作。与会听法者,大多数是尼众,他们拥有禅修的实际经验,也研读过佛典。这样的听众高度推崇马哈希尊者的教学,可以清楚知道,马哈希尊者的教导符合教理的原则,[81]真正证实对内观禅修的实践有实质帮助。这便是为何老尼师荳玛拉宜,不满足仅有三天开示而热切地请求马哈希尊者再多讲两天的缘故。

然而,老尼师并不满足于从闻法而得的知识,在那年的八月(Tazaungmon),她前往谢昆村,投身于内观禅修的实践。透过实修找到法的真实体证后,她写信告诉邬对爵士,她亲身体证到了什么。

老尼师也希望其他人像她一样,能透过正念获得内观智慧,于是鼓励她的好友们在马哈希尊者的禅修中心,致力于业处禅修的实践。在她的坚定鼓励下,沙该山的翁梅朋桑焦西亚多(Aungmyebon San-kyaung Sayādaw)来到谢昆村的马哈希寺修习内观,修得非常成功。这位西亚多后来成为马哈希尊者在「教」、「行」法务上的左右手,他正是《佛教三藏巴缅字典》(Sāsana Piṭaka Pāli-Burmese Dictionary)的编者兼作者,也就是卡巴耶札布底帕寺的住持:西亚多.上智长老.最上大智者(Sayādaw Ashin Nyanuttara Thera Agga Mahā Paṇḍita)。长老去年才去世。

前往仰光教法禅修中心

佛教摄益协会所建立的教法禅修中心(Sāsana Yeiktha),土地上已兴建了几栋建物供禅修者禅修用,选择业处禅修老师的咨询工作也已完成。邬对爵士提议雪布谢昆村的马哈希尊者是最适合的禅师人选。协会的全体成员[82]无异议地欣然赞成这个提议,同意礼请尊者到仰光担任教法禅修中心的住持禅师。

缅历一三一一年八月(Tazaungmon)的月亏日(公元1949年12月初)期间,马哈希尊者暂住雪布镇妙东支提塔(Myodounk Zedi,一般称为Mawdaw-myin-tha Pagoda)山脚下的禅修中心,尊者暂住那里的目的,是为了鼓励这个禅修中心。尊者在那中心教导的期间,总理邬努正好来到雪布参访妙东支提塔。伴同总理来这佛塔的雪布镇长老们,偶然地在谈话中提到马哈希尊者正好也待在山脚下的禅修中心。于是,总理立刻前去拜访马哈希尊者,向尊者致礼后,热切地请求尊者到仰光教导佛法。因为知道教导佛法是他最主要的责任,马哈希尊者答应前往仰光。得到尊者郑重的保证后,总理交待相关人员做好安排,以便将尊者从雪布经沙该护送到曼德勒。后来,马哈希尊者便依照这安排离开雪布,并带着雪布一位名为目宁达(U Muninda)的比丘同行。在负责护送的长老们的陪同下,他们先抵达沙该的辛缅信禅修中心(Sinmyar-shin),在这里说法后,住了一晚。离开时,马哈希尊者邀请雪明文西亚多(Shweminwun Sayādaw U Kawthala)与他一同前往仰光。次日,即八月(Tazaungmon)第六个月亏日(11月),他们来到曼德勒。马哈希尊者、雪布的目宁达法师和雪明文西亚多,搭乘飞机从曼德勒到仰光。抵达仰光机场时,马哈希尊者一行人,[83]受到邬对爵士和佛教摄益协会其他成员的热烈欢迎。[84]

禅修中心的成长

来仰光时,马哈希尊者随身仅带着比丘的八种资具,即三衣、钵等,除了穿在脚上的拖鞋,没有其他额外的个人物品,连日记本也没有。那时候,仰光教法禅修中心只有少数几间建物。戒堂(授戒用的建物)东南边有一排共四间提供业处阿阇黎居住的小木屋,一间给马哈希尊者住的屋子,还有另一间供僧团用餐的食堂。虽然界场已在缅历一三一一年一月(Tagu)第五个月盈日(1949年4月)成立,但附属建物尚未启建,因此,这时候只能暂时性举办授戒典礼。同样地,法堂是用白铁搭成的临时棚舍,位于现在的「盘因达马雍」(Hpanyin Dhammayon)大法堂。

那时候还没有禅修者。但是,尊者一抵达仰光后,立刻表达他希望教导有意禅修的人禅修方法。从那时起,想要禅修的人数逐渐增加,九月(Natdaw)(1949年12月)时,即达到了二十五人。因此,在九月的满月日,尊者对二十五位禅修者开示「念处内观」(satipaṭṭhāna vipassanā)的基本练习。之后的日子,每当有新的禅修者来到中心,尊者便教导他们相同的念处内观禅修方法。因为禅修者人数与日俱增,尊者无法亲自教导[85],所以自缅历一三一三年四月(Waso)(1951年7月)起,便播放尊者开示的录音。缅历一三一六(1954)年,念处内观的开示说明,从录音带誊写成书出版。这开示一再被重印,已到第八版。

《念处内观禅修的基本练习》,如其书名所示,是为原本无业处禅修知识的人们提供详细的指导。它和《内观禅修方法》的第五章,有异曲同工之妙。不过,因为它是老师和学生之间实际禅修训练的指导,只是为了让初学者获得足够的知识,所以它并不如第五章的内容那样完整详述。每天用此方法练习禅修后,禅修者会由尊者亲自小参审核。禅修者必须如实地报告并回答,不遗漏他们禅修过程中经历到的所有经验。尊者会就他们的体验所需,引导他们走在正确的道路上。每天检验禅修者的方法,是马哈希尊者采用、规定的禅修系统中最令人满意的训练。透过这个方法,就不需要担心禅修者会偏离正确的道路而走上错误的路径。因为这条道路被人亲身走过,而这教导也指导了许多其他的人,加上有充分合格的老师,这的确是最令人激励的事。不需焦虑该做什么才能达到阶智,禅师总是守护在旁,准备告诉禅修者在其阶段应做什么。[86]由于这禅修训练极有系统,马哈希尊者的禅修方法非常的成功。

来到中心依据尊者的指导而修习禅修的人们(尤其是比丘)之中,有些人回到他们自己的地方后,也开始散播内观的种子。对于这些人,马哈希尊者会给予特别照顾,使他们获得真正的法,并使他们了解成为好老师的方法。回到他们自己的乡镇时,他们在马哈希尊者的支持下成立禅修分部,执行弘扬内观教法的任务。马哈希尊者到达仰光数年后,缅甸各地成立了为数不少的禅修中心。即使在巴摩(Bhamo)、米奇那(Myitkyina)这些地方,也有禅修分部严格遵守马哈希尊者所教导的方法与实践。在南、北掸邦也是如此。如同在越(Ye)、梅规(Mergui)、塔窝(Tavoy)等缅甸南端有马哈希禅修中心,同样地,在若开邦(Arakan)的阿加泊(Akyab)等地,也有马哈希禅修中心。事实上,禅修中心在缅甸四处,几乎每个角落,如雨后春笋般涌出。

后来,在马哈希尊者监护下的禅修中心,也在缅甸外的国家成立,如泰国、斯里兰卡等。依据缅历一三三四年九月(Natdaw)第四个月盈日(公元1972年12月)在仰光举行纪念马哈希尊者的第二十三届供养大会所公布的名单,缅甸境内修习马哈希禅修方法的人数有六十万。即使在前年,泰国的禅修者人数[90]也有十万,斯里兰卡则有一万多人。在柬埔寨、印度等地,也有一些马哈希的禅修者。过去几年,禅修者的人数,含僧俗二众,已超过七十万人。因此,马哈希尊者无边的慈心与成就,已为世界各地包括缅甸,带来内观的甘露雨水。缅甸联邦佛陀教法会(Union of Burma Buddha Sāsana Council)肯定马哈希尊者弘扬「行之教法」的贡献,选定马哈希尊者为十五位业处教授阿阇黎之一。这是崇高的地位,每年可获得值150元缅币的荣誉供养。

接受最上大智者的荣衔

抵达教法禅修中心两年多,在缅历一三一三(公元1951)年,马哈希尊者获颁「最上大智者」(Agga Mahā Paṇḍita)的荣衔。该年,除了马哈希尊者外,仰光巴罕焦多亚雪进寺(Bahan Kyaung-dawyā Shwegyin Taik)的满悟西亚多(Man-U Sayādaw)和曼德勒.得奇那雅马佛寺(Dekkhināyāma Payagyi)的沙萨那佐提卡雍.欧焦西亚多.那罗陀法师(Sāsanazawtikāyon Ok-kyaung Sayādaw U Nārada)也获得相同的殊荣。

抵达教法禅修中心两年多,在缅历一三一三(公元1951)年,马哈希尊者获颁「最上大智者」(Agga Mahā Paṇḍita)的荣衔。该年,除了马哈希尊者外,仰光巴罕焦多亚雪进寺(Bahan Kyaung-dawyā Shwegyin Taik)的满悟西亚多(Man-U Sayādaw)和曼德勒.得奇那雅马佛寺(Dekkhināyāma Payagyi)的沙萨那佐提卡雍.欧焦西亚多.那罗陀法师(Sāsanazawtikāyon Ok-kyaung Sayādaw U Nārada)也获得相同的殊荣。

在缅历一三○三(公元1941)年,马哈希尊者获得「教法幢.最胜光.法阿阇黎」的头衔,要获得这头衔,必须参加政府办的「法阿阇黎教师」检定考。至于「最上大智者」的头衔,则不是透过考试获得,这是尊崇尊者的戒、定、慧功德所授予的头衔,[91]非常崇高、殊胜,是只有具足戒、定、慧的西亚多才能够获得的头衔。总之,「最上大智者」的头衔等同或类似古代「王师」(Rāja Guru)的头衔。因为接受了政府颁与的这个头衔,马哈希尊者在教界中的地位,自然等同往昔受君王敬重的「王师」地位。

荣获最上大智者头衔的西亚多们,每年可获得政府七百五十元缅币的米食。马哈希尊者实现其内在炽热的心灵热忱而获得的成就,可以这么叙述:他担任「第六次结集的提问者」(Chaṭṭha Saṅgīti Pucchaka),在第六次佛典结集大会上负责繁重的工作;在国外弘扬佛法,散播佛教内观种子;奉献他的禀赋才能,为增进佛教与佛教徒的利益与幸福而努力,让数万人依个人的波罗密(pāramīta)品尝到法的滋味,证得修所成慧;他也于佛典文献有卓越的贡献,撰写多本书籍。由于这些理由,就政府而言,授予马哈希尊者「最上大智者」的头衔,完全是合理且应当的。

泰国和柬埔寨的旅程

自缅甸独立,缅甸政府开始筹备召开第六次佛典结集大会。其目标是希望这次大会更胜以往所举行的佛典结集大会。通常这种大会仅由僧团赞助举行。不过就第六次佛典结集而言,希望合作、参与的对象,不只是缅甸僧团,[92]还要有其他上座部佛教国家的僧团。目标是由信仰上座部佛教的五个国家共同举办这次大会,而非只有缅甸。要做到这点,只有在这些国家的政府与僧团的支持、参与下,才有可能成就。因此,第一项初步工作,就是开始筹划联合其他上座部国家来参与。

为此,缅甸政府在缅历一三一四(公元1952)年派遣宗教使团到泰国成立机构,以确保第六次佛典结集大会顺利举行。这次的使团成员包括代表僧团的袅将西亚多长老(Nyaungyan Sayādawpāyagyī)和马哈希尊者,而雪碧多邬巴庭(Shwe-pyidaw U Ba Thin)是西亚多们的翻译员;国会秘书邬单申(U Than Sein)是净人(kappiya)。这次由袅将西亚多长老领导的四人使团,在缅历一三一四年七月(Thadingyut)第六个月亏日(公元1952年10月)搭机离开缅甸。

使团抵达泰国后,他们先拜访僧王(sāsana-paing,僧团的领袖),告诉他即将举办第六次圣典结集大会的相关讯息。僧王表示,若没有君王或僧王,不可能办成这样的大会。袅将西亚多解释说,在缅甸当然没有国王,但是共和国有民选总统,是实存合法的国家领导人,[93]可视同为国王。袅将西亚多接着说明缅甸虽然没有僧王,整个僧团成员不懈地努力在实修与理论上弘扬佛陀教法,因此,缅甸现在已培养出能够背诵出整个三藏佛典的优秀人才,历史上无有出其右者。因为这些情况,袅将西亚多明确地说明缅甸有能力主持这佛典结集大会。(在那时,维奇塔沙罗毗旺萨法师(U Vicittasārābhivaṃsa)其实尚未获得三藏西亚多(Tipiṭaka Sayādaw)的头衔,但已通过律藏五部,并正努力参加七部阿毗达摩的第一部之口试。)因此,似乎袅将西亚多对维奇塔沙罗毗旺萨会通过将至的口试没有任何疑虑,这才促使他说缅甸已有了三藏西亚多。听到缅甸殊胜地出现三藏西亚多,泰国僧王回答说:「如果这样,缅甸单独就能主持佛典结集大会。」又说:「当缅甸召开佛典结集大会时,泰国不会反对,反而会高兴地促进大会的召开。」

使团完成在泰国的任务后,尊者和其同伴飞至柬埔寨(高棉)。到达金边的那一天[94],正好是庆祝从印度带来佛陀舍利的日子,没有人到机场接机。再者,因为机场只使用法语,不用英语沟通,而翻译员邬巴庭不会说法语,问题便产生了。后来,在机场一位能说英语的官员之协助下,尊者和其同伴被送到一间旅馆。旅馆也是只有法国人。吃饭时,旅馆提供他们煮熟的鸡蛋。袅将西亚多终其一生是个素食者,而马哈希尊者虽然严格说来不是素食者,但他考虑到鸡、鸭的蛋暗示有血有肉的胚胎,因此也不吃蛋。旅馆人员知道两位西亚多不吃蛋时,请求西亚多们的原谅,并用电话将这消息告知柬埔寨僧王。没多久,柬埔寨的法师开车抵达旅馆,将缅甸使团载往僧王所在的欧那隆寺(Onnalon Kyaung Taik)。因为还在中午之前,他们能够及时用餐。

在欧那隆寺遇见柬埔寨僧王后[95],他们便讨论第六次结集的事宜。因为柬埔寨僧王原本就对召开第六次佛典结集很感兴趣,不需像在泰国那样,要细说召开大会的合理理由。

逗留在欧那隆寺期间,有一天,马哈希尊者前去拜访一位法宗派(Dhammayutti)的杰出长老,向其致礼。袅将西亚多则回去找僧王聊天。当马哈希尊者会见法宗派长老时,长老寻问缅甸的情况,而马哈希尊者必须用巴利语回答,再由一位柬埔寨人协助解说。马哈希尊者说,那位比丘翻释,巴利语非常流利。当他回到欧那隆寺,看到僧王与袅将西亚多虽然都说巴利语,但在沟通上仍有问题,因为口音不同,彼此无法了解对方所说。袅将西亚多表达他想要僧王赠送一张佛像,僧王不明了这要求的意思。这时候,马哈希尊者出现并加入两位西亚多的对话。马哈希尊者用国际音说巴利语,这时候,僧王才能够理解袅将西亚多真正想要说的内容。袅将西亚多评论说:「啊!因为马哈希西亚多出现,情况才变好!」以往马哈希尊者在仰光教法禅修中心遇过许多外国比丘,有过和外国禅修者用巴利语对谈的经验,他了解他们的话,也能够用他们的语音表达令他们了解,这是为何马哈希尊者能够在那情况提供帮助,解除困难的原因。

完成柬埔寨出使任务后[96],尊者和他的同伴到访世界闻名的佛寺景点,即距离金边150英里远的「吴哥窟」(Angkor Wat)[97]。吴哥窟占地极广,纯粹由巨大坚硬的石材堆砌而成,气势恢宏。一般认为,这座巨大寺院建于12世纪。吴哥窟、大吴哥城和其他临近地区的古老宗教建物,是柬埔寨值得骄傲的精神遗产,既是世界闻名的精致工艺,也是建筑的希有艺术作品。如同一般的古代建筑和古文物的情况,许多这类的古迹或大建物已经淹没在历史中,风华尽失。柬埔寨政府的古建筑研究部门,已尽可能将它修葺复建,并负起管理与保存的责任。

尊者及其同伴也从柬埔寨去到越南,这趟旅行的原因是应(缅甸)荳飘(Daw Hpyu)的邀请。荳飘(现在可能在法国)是著名的敏昆王子(Myingun)的女儿。她和越南人结婚,子孙男女共有十一位。荳飘在越南的生意,做得很成功,她从事药膏的制造、销售事业。就像「老虎药膏」在缅甸已建立声誉一样,荳飘的药膏在印度支那[3]也很受到欢迎。老虎药膏的颜色是红的,荳飘的药膏是绿色的。荳飘是敏昆王子的女儿,在她的血管里[98]流有缅甸皇室的血,所以与生俱有缅甸的精神,纵使她已归化为印度支那的公民。听到来自缅甸的西亚多们和在家护持者目前人在柬埔寨,她即亲自到金边并恳求西亚多们到访越南。她邀请的目的,是请求西亚多们在她已往生的父亲敏昆王子墓前,为他作「三归依」,并诵念《护卫经》(为了去除恶灵的影响并获得功德而吟诵的偈颂)。尊者和他的同伴搭乘飞机到西贡。抵达西贡后,他们即前往敏昆王子坟墓所在的墓园。越南的墓园和缅甸的不同。西亚多们察觉越南的墓园较为整洁,维护得很庄严。在坟墓做完宗教仪式,散发慈心,并将所作善行的功德回向给亡者后,尊者即和其同伴参观西贡市,尤其是参访一些佛教寺院。之后,他们回到柬埔寨,再从那里途经泰国飞回仰光。

第六次佛典结集大会与马哈希尊者

其实在缅甸独立前夕,许多人便知道第六次结集大会的这件事了。独立后,缅甸政府立即决定举办第六次佛典结集大会,以尽全力弘扬佛陀的教法。大会的召开将为佛教增添光芒,促进佛教的发展。它也会调和、解决出现在巴利佛典中佛陀教法的一些差异,因而为将来带来正面有利的结果。怀抱着这些目标,政府紧锣密鼓地筹划,召开佛教僧团会议。

[102]严格说来,佛典结集大会纯粹是僧团的事。但是,像这种大会不可能在缺乏在家护持者的协助下由僧团独力承担。再说,因为希望第六次结集大会是在五个上座部国家,即缅甸、锡兰、泰国、柬埔寨和寮国,共同参与努力下,成为殊胜庄严的重大聚会,如此,所需的工作事项,范围变得更广更多。就这一点,缅甸政府承担一般由在家护持者从事的责任。挑起这责任时,政府不想完全将护持的特权只留给自己,而开放护持的机会,与有意护持第六次结集大会的人分享,让这次会议成为全体大众的光荣成就。因此,决定召开佛典结集会议后,政府与人民共同努力,一起执行一些大计划,例如,建造大洞窟[103]帕萨那莱洞窟(Pāsāṇa Hlaing-gū),用来容纳与会的大众。大家开始全力进行,充满着高度的热忱与勤奋。在大家满腔热情、同心协力的努力下,第六次结集大会得以在缅历一三一六年二月(Gason)的满月日(公元1954年5月),盛况空前地隆重上场。

召开这种结集大会,因为必须跨国合作,牵涉的层面很广。想要成功地执行这类大型的计划,具备杰出能力的领导者是非常重要的。也许是因为第六次结集本质上就是伟大非凡的荣耀,或者是佛陀教法的无上荣誉与殊胜,当代缅甸佛教三位德学兼备、出类拔萃的杰出西亚多,一同出席了这场聚会:(1)马哈希尊者、(2)维迦拉卡罗西亚多.邬维苏达毗旺萨(Vijja-lakara Sayādaw U Visuddhabhivaṃsa)、(3)持三藏者.法的守藏者.维奇塔沙罗毗旺萨(Tipiṭakadhāra Dhamma-Bhandāgārika Ashin Vicittasārābhivaṃsa)。

组织结集大会的委员会

这结集大会的召开,工作分有两大项。一项是结集大会(saṅgāyana)的进行;[104]另一项则是仔细校订并出版三藏佛典。上述三位西亚多皆积极参与这两项浩大的工作。西亚多邬维苏达毗旺萨尽个人最大的努力埋首于这些至关紧要的工作[105];西亚多维奇塔沙罗毗旺萨,除了回答、解释可能有歧异、模棱两可的三藏相关问题之外,还负责过滤、分析、修正三藏佛典;马哈希尊者则执行繁重的校订与三藏的出版工作,也担任「第六次结集之提问者」(Chaṭṭha-saṅgīti-Pucchaka)。「僧团委员会」可视作全权负责第六次结集大会的中央委员会,在组织僧团委员会时,马哈希尊者与邬维苏达毗旺萨也是成员之一。

终审西亚多

“saṅgāyāna”意指一种佛教僧伽的集会,亦即,僧伽透过对读的方式,调和佛典里的差异处与错误,而商讨、诵出一切的佛陀教法,或者说佛教圣典。如果没有好的、可信的、正确的三藏佛典,就不会有接下来的结集大会。这就是为何审查、修订、增补、解释三藏里隐晦、讹写或易生误解的字词[106],是最优先要做的事。首先,为了修订三藏,佛典被送往缅甸各地,请求有意参与的长老们尽其所知所能,校对原典与各种草稿,并更正错误。最先修订、校对佛典的西亚多,称为「初审西亚多」(Mūla Visodhaka Sayādaw)。初审西亚多交回修订过的草稿,再另由仰光的复审委员会(起初在「教法禅修中心」(Sāsana Yeiktha),后来在「卡巴耶」(Kabā-Aye))审订、修正。这么做是为了力求完美、周详,至少去除所有可能的错误。这些西亚多称为「复审(Paṭi-visodhaka)西亚多」。经过复审西亚多审订、同意后,复审过的草稿即被送到「佛陀教法出版社」(Buddha Sāsana Printing Press)。在印刷者与校对人员仔细的监督下将草稿印出,之后,就到了校对的阶段。这些校对稿,又一次接受仔细检验,被送到五位西亚多组成的委员会做最后校对。这委员会进行最终校对,在需要处做修改后,这些稿子被视为最后的校样,并送回印刷厂做最后的印刷。这最后审校印刷出来的校样稿的委员会,称为「终审确定者委员会」(Osanasodeya Pattapāṭṭhaka Committee),后来简称为「终审会」(Osana Committee)。[107]

马哈希尊者是终审会的成员之一,其他成员包括:帕亚吉西亚多(Payagyi Sayādaw)、(仰光的)巴格亚西亚多(Baghayā Sayādaw)、锡兰的布达打塔西亚多(Buddhadhaṭṭha)和维迦拉卡罗西亚多.邬维苏达毗旺萨(Vijja-lakara Sayādaw U Visuddhabhivaṃsa)。这些是初始时的委员会成员。后来因为因缘有变,中间三位西亚多由另三位西亚多取代。

终审委员会的责任十分繁重。虽然初审西亚多们和复审西亚多们,已经进行了检验、确定字词与用法的更正;然而,终审西亚多还是必须从头检验、更正或插入巴利字与用法,他们也必须彻底检视时态的顺序、纪年顺序的合适性、术语的拼字、标点等。总之,终审委员会的责任,是检审、净化整本书的措辞、段落与读法,使其没有谬误、瑕疵。若人读过第六次结集大会所出版、印行的佛典,就不会想读之前所出版、印行的佛典。阅读这第六次结集的非凡产物,让人轻松涵泳于知识中,眼睛较不会过度疲劳。因此,读者大众都领受了终审委员会所有成员、缅甸佛教会(Buddha Sāsana Council)以及出版社的恩泽,因为第六次结集的所有佛典有非凡的进步。

马哈希尊者执行委员会任务时,极为尽责。在初始的阶段,佛教会位在教法禅修中心内,终审委员会见面的地方在住持寮(San-kyaung),即马哈希尊者的居所。五位西亚多和一位居士编辑者在那里共同商讨,为第六次结集大会整理巴利三藏佛典。[108]当他们遇到困难的文法表述、语源和措词时,委员会的其他成员会寻求马哈希尊者的意见。马哈希尊者从头至尾参与终审的工作。当佛教会在第六次结集大会开始前,将总部移到卡巴耶(Kabā-Aye)时,终审委员会也跟着变动。那时候,马哈希尊者必须每天到卡巴耶履行终审的责任。最后,当他必须详审、检验注释书和疏钞的草稿时,他几乎没有时间去卡巴耶履行其职责。在这情况下,出版社的一名编辑必须先提供印刷清样给马哈希尊者,由尊者在其居所,每天利用空闲时间详审确认一份清样。隔天,编辑再去取回尊者详审过的清样,呈交给终审委员会。另一位终审委员会的成员再将马哈希尊者改正过的清样带回他自己的地方,之后,若情况需要,终审委员会的成员再次审验印刷清样。在大多数的情况里,委员会都会接受马哈希尊者提供的建议、意见。(清样意指十六页的小册子,大小是第六次结集本的尺寸。)

大会诵出巴利三藏并经认同后,完成了三藏的结集;同样的,注释书和疏钞的结集,也需要经过详审、认同的程序,所以要将那些补正过的注疏佛典印出。马哈希尊者再次担任终审委员,执行注释书和疏钞的最后审订。西亚多邬维苏达毗旺萨负责安排这项工作,他对马哈希尊者的禀赋、才智、态度及行为都感到很满意,因此,他十分倚重、信任马哈希尊者,常常交付很多工作给马哈希尊者。只有当马哈希尊者参与修订佛典 [109],西亚多邬维苏达毗旺萨才会对成果感到满意。马哈希尊者了解到自己被赋予许多重责大任,尽管他早已埋首于种种的职责之中,但是他从不回避西亚多邬维苏达毗旺萨给予他的任务。西亚多邬维苏达毗旺萨将审核修订《清净道论大疏钞》(Visuddhimagga-mahāṭīkā)的工作,交付给马哈希尊者,因为他很清楚马哈希尊者是《清净道论》的专家且有业处阿阇黎的经验,所以将共两册的《清净道论大疏钞》之审订编辑工作,交付给马哈希尊者单独一人。马哈希尊者尽他个人最大的努力,完成检验、修订的工作,没有旁人协助。在第六次结集的历史中,这是很特别的事,因为只有马哈希尊者一人,被赋予单独审核、详查、修订、编辑单一佛典的工作。

马哈希尊者以其非凡的能力、才智与过人的努力,修订了第六次结集的佛典。如此审核、修订的佛典数量,不是十、十五、二十五本而已,而是共有一百一十七本,包括三藏、注释书和疏钞。每本佛典大约是350页,全部的总页数超过四万。能够有机会审订这么多的佛典,这是马哈希尊者非凡的善行(kusala)。这些成果,肯定会带给大众无量的利益。马哈希尊者在第六次结集大会时所做的工作,只有少数人知道这些细节。

提问者

从事修订三藏佛典的工作之同时,[110]马哈希尊者也必须挑起与第六次结集相关的另一项责任。人们一般都知道马哈希尊者承担的这项任务,亦即,他作为「提问者」(pucchaka)的身分。之前曾解释过,“saṅgāyāna”和集众念诵或复审佛典有关。按一般的情形,必须检验每一部巴利佛典。就此,要彻底证明这教导确实是佛陀所说,必须询问下列这些基本问题:

从事修订三藏佛典的工作之同时,[110]马哈希尊者也必须挑起与第六次结集相关的另一项责任。人们一般都知道马哈希尊者承担的这项任务,亦即,他作为「提问者」(pucchaka)的身分。之前曾解释过,“saṅgāyāna”和集众念诵或复审佛典有关。按一般的情形,必须检验每一部巴利佛典。就此,要彻底证明这教导确实是佛陀所说,必须询问下列这些基本问题:

(1)佛陀在什么地方说这部经?

(2)为谁说这部经?

(3)为何说这部经?等等。

这些问题,一再被重复提出。只有在完全满意这详查的结果时,该经文才会被接受、肯定;然后,为了表明经文已被接受、肯定,所有僧团成员必须同时诵出。这种程序与表现,称为佛典结集(saṅgāyana)。在第一次(王舍城)佛典结集,决定(若可能的话)三藏的内容时,摩诃大迦叶尊者担任「提问者」(pucchaka),而优波离尊者(Upāli)和阿难尊者(Ānanda)重述并诵出与提问者所问相关的经文。(关于第一次佛典集结的有趣叙述,可参考Bhikkhu Ñāṇamoli, Chapter 16, The Life of the Buddha, pp. 333-346。)依照前例,结集需要杰出的人物,一位担任提问者、另一位负责回答问题。问与答的工作,皆需在观众面前进行,因此只有真正多闻博学、富有经验的人,才敢面对由众多学识渊博的法师所组成的僧团大众。因为要在众人面前执行这工作,并不适合看着事先写好的问答集,提问者与答复者皆需直接从记忆诵出。最困难的部分是,问答时必须说缅语和巴利语,如此,两位负责人必须能够说流利的巴利语。然而,具足这些条件的人并不易觅得。

承担提问者与诵答者职责的两个人之中,寻求诵答者一事,很幸运地,容易解决,因为有三藏西亚多.维奇塔沙罗毗旺萨法师(Tipiṭaka Sayādaw Ashin Vicittasārābhivaṃsa)能够记忆并诵出所有三藏的内容。[112]这位西亚多以优异的表现,通过由佛教摄益协会主办的三藏会考的口试与笔试的所有科目。缅历一三一二(公元1950)年通过律藏(vinaya-piṭaka),一三一四(公元1952)年通过论藏(abhidharma-piṭaka),一三一五(公元1953)年通过经藏,所以他获得「持三藏者.法的守藏者」(Tipiṭakadhāra Dhamma- Bhandāgārika)的荣衔。于是,这位西亚多被结集大会的中央组织委员会选为「诵答者」。他生逢其时,值遇结集大会。

承担提问者与诵答者职责的两个人之中,寻求诵答者一事,很幸运地,容易解决,因为有三藏西亚多.维奇塔沙罗毗旺萨法师(Tipiṭaka Sayādaw Ashin Vicittasārābhivaṃsa)能够记忆并诵出所有三藏的内容。[112]这位西亚多以优异的表现,通过由佛教摄益协会主办的三藏会考的口试与笔试的所有科目。缅历一三一二(公元1950)年通过律藏(vinaya-piṭaka),一三一四(公元1952)年通过论藏(abhidharma-piṭaka),一三一五(公元1953)年通过经藏,所以他获得「持三藏者.法的守藏者」(Tipiṭakadhāra Dhamma- Bhandāgārika)的荣衔。于是,这位西亚多被结集大会的中央组织委员会选为「诵答者」。他生逢其时,值遇结集大会。

至于,负责提问与检验的「提问西亚多」(pucchaka sayādaw),中央委员会选择了近在眼前且最具资格的马哈希尊者。

因此,马哈希尊者必须执行第六次结集提问者的职责。这两位西亚多非常有默契[113],过程都很顺利没有半点滞碍。他们以优异的表现,履行了与结集大会之荣耀相符的职责。结集大会也因为他们的表现可圈可点,而被大大的推崇。就这样,直到巴利三藏结集结束,整整两年期间,这两位西亚多在每次结集大会召开时,分别担任「提问者」(pucchaka)与「诵答者」(vissajjaka)。

注释书的审查与研究

诵出巴利三藏后,领导西亚多们和政府决定举行注释书(aṭṭhakathā)和疏钞(ṭīkā)的结集大会。完成巴利三藏的结集后,缅历一三一八年十月(Pyatho)第二个月盈日(公元1956年1月),开始进行注疏的结集大会。结集注释书和疏钞,是第六次结集的一大特色。过去的结集,只有诵出巴利三藏。如果结集时,除了三藏外,还诵出注释书和疏钞,那么注释书和疏钞就会被视作第六次结集大会所认同接受的、〔较以往〕更具权威性的佛典。这么做的目的,也是为了可以得到更可靠的注释文献。结果,现今整个世界,已接受第六次结集的注释书和疏钞,是有权威性、堪称典范的校本。

诵出注释书时,并不需要像诵三藏时那样,每天采用问答方式。负责的僧团组织委员会规定,只需要审查、评注值得注意的部分。审查注释书时加以评论与解说,并不是容易的事。唯有已彻底研读过佛典,精通三藏、注释书和疏钞的人,[114]才真正有能力执行这项工作。因此,审查注释书的职责便交给:大胜寺西亚多长老(Mahā Vijayārāma Sayādawpayāgyī)──他拥有「波寇古镇的胜炬大国师」(Abhidhaja Mahā Rattha Guru)的头衔,以及波寇古镇的最上大智者.马哈维苏塔罗马西亚多长老(Agga Mahā Paṇḍita Mahā Visutarāma Sayādawpayāgyī)(后来也被授予胜炬大国师的头衔),和马哈希尊者等三人。关于这事,大胜寺西亚多长老和马哈维苏塔罗马西亚多长老,先针对注释书的结集,以及第一、二、三、六次结集的情况,给予一些说明。之后,马哈希尊者负责说明第三次结集以后──即从〔阿育王〕为了弘扬教法与众人利益,而向九个国家派遣传教团开始──注释书如何陆续地被简择。

缅历一三一八年十月(Pyatho)第二个月盈日(公元1956),开始诵出「第一集」(Paṭhama-sannipāta)[4]。从轮到他负起职责的那一天起,马哈希尊者每天都会审核诵出「第一集」,一直到结束。同一时间,马哈希尊者也同时审核并诵读律藏注释书、长部注释书和阿毗达摩注释书。至于「第二集」,安排相反的顺序。一开始,《长部.大本缘经注》(Mahāpādānasutta aṭṭhakathā)由马哈希尊者和持三藏者.法的守藏者.维奇塔沙罗毗旺萨(Tipiṭakadhāra Dhamma-Bhandāgārika Ashin Vicittasārābhivaṃsa)分别担任提问者和诵答者,如同结集巴利三藏时一样。只有从《大本缘经注》之后,才由马哈希尊者独自一人负责审核,如同在「第一集」时一样。马哈希尊者在执行这任务时,他的父亲于谢昆村过世,因此他必须结束审核《大本缘经注》的工作。他返回谢昆村后,由沙该山的最上大智者.阿尼沙坎西亚多代替审核的工作,[115]从《大般涅盘经注》开始审起。

执行三藏结集的问答任务时,马哈希尊者的能力可以说尚未真正发挥,或者说,尚未真正为人所知。那时,尊者只负责就被选出的三藏经典来提问。然而,详审佛典时就不是如此。这工作的性质是要独自一人来做,于此便显现出他的特质。在详审注释书这种困难的工作时,马哈希尊者的聪颖天资,才充分展露出来。他在教、行的领域,皆具有非凡的成就。他吸收知识的能力,或可比拟作能在大海中自在地游戏觅食、身长五百由旬的巨鱼。以博学而闻名的西亚多们,在听到马哈希尊者审核注释书时,才有机会稍稍了解尊者的禀赋与学养。以前曾低估他,认为他只是才智一般的业处老师的人们,从这事之后,肯定对他有不同的看法。

对于那些想知道马哈希尊者如何详审注释书的人,建议他们阅读缅甸佛教会出版印行的《注释书结集》关于「详审」的章节。在该章节里,马哈希尊者并非只是复制注释书原有的内容,而是如「详审」一词所示,名副其实,一点一点谨慎地分析注释书里所有的陈述。因为注释书的措辞、语源和复合的用法,在增补、审核和印刷时已决定,现在优先考虑的是字词、词组的诠释和定义,不再是巴利字词及其措辞、复合。[116]若有需要,不仅得和当代的用法比较,也要就外国语本和其用法作评判。当一注释书和另一注释书不一致时,必须在详审后给予分析评论。有些地方,必须透过比较,提供疏钞的解释。有时候,则需要比较疏钞的意思和相关的注释书,并依据时间加以评论。举例来说明这种检视文献的方式,如详审“Suvannabhumi”〔金地〕、「教法五千年」(佛法住世的时间)、「与当代科学有关的五种色法」、「法句经的疏钞」、「偈颂与故事的纪年史顺序」、「阎浮提信仰的转变」、「佛陀说法时所用的语言」、「一字或一音节代表一佛的用法」,这些便是针对出现在三藏里的一些问题的解释,有很大的价值。读过「详审」一章的读者不需费心,便会了解这些在过去即使是博学三藏的人也会误解的问题。要言之,它会成为一座灯塔,为下一代大放光明,指引出应该如何详审的方法。

到日本弘传上座部教法

第二次大战期间曾经来到缅甸的日本军队,有机会对上座部佛法作某种程度的观察。其中,有些人对上座部的教义产生兴趣,希望在日本发展上座部佛教。[117]凭着热忱与积极,十二位日本比丘和一位在家日本女众于1955年第六次结集大会正全力展开时,来到了缅甸。他们抵达缅甸后,属于大乘的十二位比丘自发地改承宗派为上座部沙弥,而该日本女众也成为戒女。他们全部接受新的信仰并学习纯粹的上座部佛教。

他们一行人回到日本后,在门司镇(Moji)佛教会的帮忙与赞助下,缅甸佛教会同意派遣传教团到日本,以便代表缅甸佛教会在门司建立佛塔(Kaba Aye,意思是世界和平塔),并在佛塔附近建立一座寺院以供弘扬教法的五位比丘常住。为了依诺实现这计划,缅甸佛教会在1956年派遣传教团到日本。传教团的成员,僧众中有维陆文西亚多长老(Weluwun Sayādawpayāgyi)、最上大智者.阿尼斯坎(Anisakhan Sayādaw)、最上大智者.马哈希尊者、最上大智者.维迦拉卡罗西亚多.维苏达毗旺萨(Vijja-lakara Sayādaw U Visuddhabhivaṃsa)、明将寇少寺西亚多.索必达法师(Myingyan Kosaung Taik Sayādaw Ashin Sobita)、日本传教士西亚多凯明达[118];在家居士中,有法官邬强屯(U Chan Htoon)、他的妻子荳卿恬(Daw Khin Thein)和缅甸佛教会的行政官员邬沙教(U Saing Kyaw)。

这支传教团在缅历一三一九年三月(Nayon)的月盈日期间(1957年6月)离开缅甸前往日本。传教团到访东京、大阪、京都、奈良和其他大城市,参观了许多寺院,并拜访当地的佛教领袖。他们在门司镇的玛莉花园事先选择地点,以便将来兴建世界和平塔,另外也选一处作为「戒堂」的建地。念诵《护卫经》等宗教仪式后,他们结界一处为界场,作为将来为正教久住提供养分的据点。因为在整个门司镇和门司镇所处的九州岛(kyushu Island),除了这几位西亚多外没有其他上座部比丘,所以在结界立界场时,西亚多们可以自由地为界场结界,不需要经过取得地点的程序。结界后,门司佛教会的干部和西亚多们讨论了组织上座部佛教的事。之后,一行人也到日本各地旅行参访。马哈希尊者每每利用机会观察日本禅宗所盛行的禅修方法和所含的思想观念,日本禅宗的禅修方法与思想,其实早已传到美国等国家并颇受当地欢迎。

包括马哈希尊者在内的这个上座部传教团,圆满完成日本的传教任务后,在同年四月(Waso)返回缅甸。

撰写〈清净道论序说〉

时间是缅历一三一九(公元1957)年,马哈希尊者正在编辑将由「卡巴耶佛教会出版社」出版的《清净道论》。有一天,身为「卡巴耶三藏巴缅字典部门」的编撰者的戒喜法师(U Sīlānanda),从「僧伽中央工作委员会」的名誉秘书长,即维迦拉卡罗西亚多.维苏达毗旺萨那里,借得由美国哈佛大学出版的罗马字体《清净道论》。此版《清净道论》的编辑者是享利克拉克沃伦(Henry Clarke Warrant)。

然而,这位大人物于公元1899年,在全书未编完之前去世了。他未完成的工作,由一位曾住在缅甸数年的印度人达摩难达寇桑比教授(Professor Dhammananda Kosambhi)接续。虽然编辑这一版《清净道论》的工作,在1927年便完成,但迟至1950年才付梓。

这本书的前言,是由达摩难达寇桑比教授所写。前言中,在「觉音的一生」标题项下,有一段针对注释家觉音的批判评论。戒喜法师读了这段怀着恶意且不公允的评论之后,义愤填膺,内心热切地想驳斥其批评。他认为,[121]不管怎样,都必须反驳这些批判。因此,这事情被交给西亚多邬维苏达毗旺萨(U Visuddhabhivaṃsa)。读完「前言」里使人入罪的论述,西亚多也同意应该加以驳斥。然而,达摩难达寇桑比是国际著名的学者,驳斥的任务不是容易的事。如果想要驳斥他的论点,只有作出非常有力、有效的厘正,以不可驳反的论述与实际的证据来回应,才能产生深远的影响。这么想时,西亚多请戒喜法师将前言翻译为缅文。译为缅文后,影印复制了许多份缅文复印件,然后交送给第六次集结的「僧伽中央工作委员会」阅读,待其指示。

在缅历一三一九年八月(公元1957年12月),「僧伽中央工作委员会」召开一次会议。在会议中,对这件事做了检劾、审视,并针对达摩难达寇桑比的指控,提出问题、拟订反驳。于是决定撰写一篇「序说」,来呈显觉音尊者的说法,既真确又卓越,反击对方的控诉。有关这篇序说的撰写,由中央工作委员会一致通过,交付给阿尼斯坎西亚多、马哈希尊者、维奇塔沙罗毗旺萨西亚多和戒喜法师等人负责。然后,这小组委员会又将这责任交给马哈希尊者,由他撰写「序说」的草稿。

撰写「序说」并非简单的工作。因此这「序说」需用巴利撰写,撰写者必须精通巴利,能够清楚、有效地表达。只具备巴利文法的知识,是不够的。因这「导论」将插入在觉音尊者(Buddhaghosa)的注释书(aṭṭhakathā)中,[122]文笔必须流畅、有力、优雅,类似觉音尊者的文笔。再者,为了要使广大群众易于了解,无有含糊不清,这「序说」不能过于深奥难解。而且,因为是要针对充满现代观、历史观的批评,予以驳正,此「序说」的作者也需有现代的观念,同时也要熟悉这事的历史背景观念。除此之外,依据僧伽中央委员会的决定,其他外语所写的有关此问题的杰出前言,也应该加以研读,所以「序说」的作者在语言上必须有很扎实的基础。要找符合这些资格的人,并不容易。然而,不需要担心,马哈希尊者完全具备这些条件。

撰写「序说」并非简单的工作。因此这「序说」需用巴利撰写,撰写者必须精通巴利,能够清楚、有效地表达。只具备巴利文法的知识,是不够的。因这「导论」将插入在觉音尊者(Buddhaghosa)的注释书(aṭṭhakathā)中,[122]文笔必须流畅、有力、优雅,类似觉音尊者的文笔。再者,为了要使广大群众易于了解,无有含糊不清,这「序说」不能过于深奥难解。而且,因为是要针对充满现代观、历史观的批评,予以驳正,此「序说」的作者也需有现代的观念,同时也要熟悉这事的历史背景观念。除此之外,依据僧伽中央委员会的决定,其他外语所写的有关此问题的杰出前言,也应该加以研读,所以「序说」的作者在语言上必须有很扎实的基础。要找符合这些资格的人,并不容易。然而,不需要担心,马哈希尊者完全具备这些条件。

接受撰写「序说」的责任后,马哈希尊者必须用很多的时间──由零碎片刻所累积起来的时间──一再地研读、参考三藏、注释书、疏钞、地域史、王朝的历史、纪年、其他与「序说」有关的巴利英译佛典。如此,在完成「序说」的草稿后,将草稿送交委员会编审。包括尊者在内的委员会成员,即从种种观点,仔细重新审查、校阅草稿。发现草稿非常慎重、全面、卓越,不需要更改、删减,委员会完全接受尊者原本写好的草稿。

然而,马哈希尊者尚不满意目前的成品,他诚挚地拜托萨别坎大法园寺的瓦塞塔毗旺萨.阿努那亚卡西亚多(Vasetthabhivaṃsa Anu-Nāyaka Sayādaw of Thabyekan Mahā Dhammikarāma Taik)(他也是杰出的巴利文献作者)[123],能仁慈地在详阅后,视需要来修改「序说」,并请他增补巴利偈颂。瓦塞塔毗旺萨西亚多在阅读草稿后,觉得没有一处需要修改,他很高兴地,以其敏捷、焕发的智力撰写了七十四首巴利摄颂(anughīti-gāthās)。这些偈颂,是在完全掌握散文的意涵下,扼要传达其重要的旨趣。其中最特别的是,所有这些偈颂,都是以每行十一、十二或十四个音节所组成,不是简单地由每行八音节所组成。这是不容易的事,真的很难以好的起头来创作这种偈颂,因为要严格遵守创作偈颂的根本的原则,选择有分量的字,且文字表述需用短元音来传达要义。这些在几天内就完成的偈颂,连同「序说」的草稿一起被寄回。

负责编辑「序说」的委员会成员,在收到寄来的稿件后,随即阅读、审查上述的偈颂。偈颂反映了作者的才智,增添了「序说」的光彩。但是,这些偈颂中,有些地方深而难读,很难清楚知道作者的思绪,如果不能确认这些地方的意思或溯其出处,在印出时会出错。因此,这些偈颂以手抄的方式复制时,遇到不清楚的地方即与这位西亚多书信商讨。只有在了解作者心中所想的文学特色与措辞意义之后,委员会才认可那些偈颂。对编辑工作完全满意后,「序说」的草稿即呈送给名誉秘书长,即维苏达毗旺萨西亚多。[124]

维苏达毗旺萨西亚多阅读后,对这「序说」的草稿,感到印象深刻且极欢喜,随后即送往出版社进行后续处理。出版社制出的样稿,被送往中央工作委员会的西亚多们手中,进行校阅与必要的修正。经中央工作委员会认可后,才出版流通这篇〈清净道论序说〉(Visuddhimagga Nidāna Kathā)。因为马哈希尊者忙于其他许多的职责,所以自缅历一三一九(公元1957)年起即开始找时间撰写的这篇「序说」,一直到了缅历一三二二(公元1960)年才出版。那时候,共两册的《清净道论》已经印行,所以〈清净道论序说〉必须另外出版。

撰写〈清净道论序说〉的主要目的,是要解释并响应上述书中针对觉音尊者的不实指控。但是,马哈希尊者不仅是驳斥那不实的论述而已,在参考各佛典的所有陈述后,像是一篇论文般的觉音尊者的故事,于焉产生。

首先,以充足的证据和可靠的事实,彻底驳斥达摩难达寇桑比的不实陈述,接着,即说明从佛陀入灭至觉音尊者的时代,佛陀教义的发展情形。在(毗舍离)第二次结集后,出现许多在教义上有歧见的派别。之后,在锡兰,佛教有着如无畏山(Abayāgīri)、法光(Dhammaruci)等不同学派出现。在〈序说〉里,也提到在锡兰通常被轻视、称为「方广」(Vetulla)的新兴信仰,以及「祇陀林住派」(Jetāvanavasi)如何出现在锡兰。然后,说明觉音尊者的生平,并以彻底证实的陈述为支持,加以评论。作此评论时,[125]也比较了《清净道论》和《解脱道论》。后者只因传闻而获得不相称的好名声。有些人甚至宣称,少数说为觉音尊者写的注释书,并非觉音本人的作品,而是同时代其他长老的作品。在详审过后,这类的宣称,遭遇到由公正论述所支持的诚挚评论与批判。简言之,〈清净道论序说〉可以说是经由第六次结集所接受并认可的觉音尊者的新传记。

的确,缅甸已因第六次佛典结集的辉煌成就而获得许多利益。佛教的地位在缅甸明显提升,这成就使得缅甸佛教受到世界的高度尊敬。巴利三藏、注释书、疏钞,经仔细地审核、修订、出版,成为更为可靠的佛典善本;它们也是送给全世界含缅甸在内的所有博学的巴利学者的大回礼。如此完整、易读、易查的三藏,除了缅甸之外,在其他地方寻找不到。第六次结集的所有三藏,获得西方巴利学者的称赞,被视为质量优异、比其他版本更易学易读。就不懂巴利的人们的角度来看,他们可以了解用缅语表达的巴利字词的意思和定义。虽然在过去,巴利佛典只是给熟悉巴利的人看,现在所有熟悉缅语的人,都可以轻松地阅读。就那些想要仔细研究佛教历史的人而言,现在有了《大佛史》。目前也正在出版三藏巴缅字典和内含三藏、注释、疏钞文句的《巴利语句》(Pālipāda)等参考书。[126]之前的叙述,仅指出第六次结集成果中一些已收成的重要利益。其中,马哈希尊者的〈清净道论序说〉可说是众所瞩目。〈序说〉一文等于告知大众,当代的缅甸拥有能力出众、智慧超群的人士,和觉音尊者一样聪慧,能够以清晰优雅的文笔写作。缅甸的西亚多不仅精通佛典,对其他传统信仰也有卓越的知识。事实也显示,他们能够公允不偏颇地分析、评论任何的信仰(如果有人认为这是夸大其词,可以请他比较一下〈清净道论序说〉和敏东王(King Mindon)时期写的《教史灯》(Sāsanavaṃsappadipika))。就此,我们辗转得知:印度的巴利学者高度赞赏〈清净道论序说〉。这确实是缅甸西亚多们的一个骄傲。

再者,决定出版〈序说〉的僧伽中央工作委员会,把翻译〈序说〉为缅文的工作交付给马哈希尊者。马哈希尊者译为缅文后,指示将这翻译并入他所译的新版缅译《清净道论》(基本和内观的部分)之中,也放在《清净道论》的第一册。以此来鼓励所有不熟悉巴利的人阅读《清净道论》的缅文译本,如此他们能够亲自了解〈清净道论序说〉而不只是从旁听说而已。

在《清净道论》的缅文译本(基本和内观的部分)中,[127]不仅为未来世代的巴利研究学者加入〈清净道论序说〉的缅译本,也含有瓦塞塔毗旺萨西亚多自己写的七十四首摄颂(anughīti-gāthā)的巴缅对译。

摄颂的作者在赞扬觉音尊者的特质时,以下列的的偈颂作结束:

Khiyetha vunno na mu samuddhatopi,

Nanussa nekahi gunā anantā.

Ko nuddhareyyā khilasagarode,

Tatthāpi maññamtu mukhī sadāte.

上述巴利偈颂的意思是:「从可得的数据,详尽地撷取、描述,无论多么完整,觉音尊者的特质、优点也不可能说得穷尽。」这是因为觉音尊者的特质,是如此深广无有边际。有谁能从无尽的海洋,抽取出广大的海水?愿所有能看出觉音尊者的多面才智与无量特质的智者们,能够恒常、永远地记住他的才智与特质。

上述的偈颂,是在赞扬觉音尊者的才能与特质。即使如此,然而,是否也有可能,这是在热忱地赞扬马哈希尊者呢?谁能说不是呢?

锡兰弘法

「我们的圣教(佛教)包含三个领域,即『教』(pariyatti)、『行』(paṭipatti)、『证』(paṭivedha)。其中,『教』、『行』两项在每个上座部佛教国家都可以看到相当令人满意的状态。至于『证』,相对地就很贫乏。然而,在缅甸,我们敢相当直率地说:[128]不仅『教』、『行』而已,连『证』也相当兴盛。我们坚信在你们这个友善的国度里,可以在每个角落找到许多走在四道上的圣者。缅甸的『证』之教,远远胜过其他的国家。」

「我们的圣教(佛教)包含三个领域,即『教』(pariyatti)、『行』(paṭipatti)、『证』(paṭivedha)。其中,『教』、『行』两项在每个上座部佛教国家都可以看到相当令人满意的状态。至于『证』,相对地就很贫乏。然而,在缅甸,我们敢相当直率地说:[128]不仅『教』、『行』而已,连『证』也相当兴盛。我们坚信在你们这个友善的国度里,可以在每个角落找到许多走在四道上的圣者。缅甸的『证』之教,远远胜过其他的国家。」

上述是锡兰的长老西亚多阿难达迈垂亚(Ānanda Maitreya),在第六次结集大会第二次开幕日致词的一段话。这位长老西亚多的话,并非缺乏事实的溢美之词。事实上,他说这些话,获得在场来自世界各地的观众的认同。读者大众可能会猜测,上述的这些话是指谁、指什么样的事。

为了审核、修订提交第六次结集大会的三藏佛典,这位西亚多在开幕之前便来到缅甸。那时候,缅甸佛教会位在教法禅修中心内,这位长老西亚多曾短暂居住在教法禅修中心。他来缅甸代替终审会的成员之一,已回到锡兰的锡兰法师布达达塔西亚多(Buddhadhattha)。阿难达迈垂亚西亚多长老之前曾到过缅甸,对缅甸人有很好的印象。似乎这位长老西亚多打算亲自了解,他之前听到的关于马哈希尊者的讯息是否正确。因为他在履行修订佛典的职责时,可以天天和马哈希尊者接触,[129]要判断马哈希尊者,并不会太困难。

再者,自从他每个布萨日(Sabbath Day)(这是不工作的日子)都和马哈希尊者讨论,他能够接触到马哈希尊者,并对其在「教」、「行」的成就感到高兴。出于由衷的真诚与深度的满意,他透过对缅甸的极度称赞,来赞扬马哈希尊者。如此赞美的话,鲜少从锡兰人口中说出。

在第六次结集大会之前,马哈希尊者已经名闻世界。有许多对掌控自心、导向宁静的正念禅修方法感兴趣的外国人,前来跟随马哈希尊者,依其教导修习禅修。在这些人之中,有位德国比丘向智法师(Nyānaponika)和一位英国医师葛拉汉霍威(Dr. E. Graham Howe)。这位医师在锡兰遇见向智法师,从他那里知道念处(satipaṭṭhāna)的方法,并依其指示,来到仰光教法禅修中心,在马哈希尊者的指导下练习禅修。[132]他对自己修习的禅修方法非常满意。这结果证实在东方流行的念处方法,也会带给西方人利益。向智法师基于《大念处经》写了一本关于正念禅修的书籍,该书的前言便是由霍威医师所写。该书在1954年3月于锡兰出版。多亏这本书,使得世人能更了解马哈希尊者所教导的念处禅修方法。

当世人的注意力转向佛法的实修面时,锡兰政府要求缅甸总理派遣业处阿阇黎到锡兰弘法。就此,缅甸总理恭请马哈希尊者前往锡兰弘传内观教法(vipassanā sāsana)。与此同时,第六次结集正在进行,马哈希尊者无法亲自前往锡兰。因此,在缅历一三一七(公元1955)年,派遣他的大弟子苏迦塔法师(Ashin Sujāta)、屋塔马旺沙法师(Ashin Uttamavaṃsa)和迦瓦那法师(Ashin Javana)到锡兰弘传内观教法。为了让旅程较便利,佛教会的外交官员邬田汉(U Thein Han)被委任担任净人(kappiya),代表缅甸政府伴随三位弘法人员到科伦坡。

由苏迦塔法师带领的内观弘法团,在缅历一三一七年第二个瓦梭月(Waso)的第二个月盈日(公元1955年7月),搭乘飞机离开缅甸,在第十个月盈日抵达锡兰科伦坡。他们在科伦坡机场受到锡兰政府内政部长、粮食与补给部部长、政府书记、缅甸大使邬巴林(U Ba Lwin)及其妻子荳唐(Daw Than)、内观弘法会的成员以及两国僧伽的热情欢迎。[133]抵达日当天的晚上,于科伦坡大学的乔治国王堂举行「供养」(puja)的仪式。在那隆重的场合,外交官员邬田汉以英语传达马哈希尊者与佛教会的祝福。之后,粮食与补给部部长、总理和缅甸大使邬巴林个别予以致词,之后弘法团的领导,苏迦塔西亚多以缅语演说。苏迦塔西亚多的演说,由净林寺(Visuddhirāma Taik)的智种西亚多(Sayādaw Ashin Nyānavaṃsaka)翻译。

弘法团抵达锡兰时,并没有专门的建物供弘传内观的西亚多们居住。不过有一位名为妮珊卡女士(Mrs. Nissanka)的女施主(dayikā),很慷慨地将她和家人居住的屋子布施给西亚多们居住。西亚多们在那屋子度过整个雨安居期。在西亚多们中,只有迦瓦那法师(Ashin Javana)懂得英语,没有人懂锡兰语。因此,为了协助三位西亚多,科伦坡缅甸寺的扎格拉长老(Zagara Thera)整个雨安居期都和三位西亚多住在一起。妮珊卡女士的屋子位于科伦坡马雅街上,屋子和整个院子称为“Yamuna”(雅木纳)。自从西亚多们住进该屋子后,「雅木纳」就成为禅修中心,且变得非常有名,只要一提到「雅木纳」,每个人都知道那是缅甸的内观禅修中心。

虽然马哈希尊者自己没有来到锡兰,在此撒播内观种子的工作,仍然非常成功。这是念处禅修方法在锡兰几乎已消失的时候,没有禅修中心有系统地教导有心禅修的人禅修方法。因此,当缅甸比丘来教导如何实际培养正念时,[134]禅修者非常高兴。致力禅修一段时间后,开始体证高层的心识时,他们更受鼓舞,欣喜不已。一位锡兰禅修者完成念处实修课程时,曾说:「以前我很喜欢一则英文谚语“Seeing is believing.”〔眼见为凭〕,但在我实际禅修后,我发现这谚语完全错了。身心(名色)的过程非常迅速,身心的本质如此,它们处于持续流动的状态,急速地不断生起又灭去。因此,不可能用肉眼观察,只能用内观智(vipassanā ñāṇa)才能清楚了知它们。现在,我看着我的双手,我注意到并了知其中的色法不断地在生灭,无有恒常,正历经持续变化的无常过程。(比眨眼或闪电的速度还要快上许多倍)。因此,我将之前的谚语改成“Seeing is deceiving.”(只是眼睛的骗术,会误导人)。」不需怀疑的是,在锡兰的禅修者中,有许多人像上述这位禅修者一样,拥有和他相同的经验。

缅甸内观弘法团成员,在锡兰只住了一年多。以雨安居来计算的话,他们度过两次雨安居。然而,在短短一年多的期间内,锡兰出现了十二座永久的禅修中心和十七座暂时的中心。由此可说,苏迦塔法师及其同伴弘扬内观的工作,非常令人满意。思考为何在如此短的时间内便有这样的成就时,可以说,这是因为马哈希尊者完整而正确的教导,也因为三位弘法西亚多履行其职责的方式正确。[135]在三位西亚多之中,苏迦塔法师的资质与才能,在这点上尤其值得特别赞赏。内观禅法在锡兰得以弘传,必须归功于苏迦塔西亚多不屈不挠的努力与毅力。此外,若不是锡兰翻译者阿利亚拉塔那老师(Ariyaratana),精准、流畅地翻译苏迦塔西亚多的教导与指示,内观禅修的推广不会如此容易。所以,这位老师的优异表现,必须记录在此次弘法史上。这位老师非常博学,曾经出家过,后来还俗,对三藏及注释书十分熟稔,因此,在翻译苏迦塔西亚多的缅语开示与念诵时,他能够诵出巴利句子并解释它们的意义。当他在翻译时,并不是主讲者讲完一句他即翻译一句,而是对方每讲十五分钟后他才翻译一次。一般才智的人可能无法胜任这样的翻译。而且,苏迦塔法师的开示并未事先准备讲稿,因此,阿利亚拉塔那老师的能力实在值得大大赞叹。

在锡兰弘扬内观禅法时,能有机会请他担任翻译者,实在是极为幸运。另一位同样值得感谢的人,是一位锡兰西亚多苏提马提帕拉(Sutimatipala)。这位西亚多的缅语,和阿利亚拉塔那老师一样好,他的教学与指导,也成为弘传内观时的一大助力。必须说,无论弘法团多么有能力、多么善巧,有多少的好翻译者,如果没有大使邬巴林的热情协助,内观教法不会传播得如此迅速。从缅甸政府最初促进在锡兰弘传内观禅法开始,到弘法团返回缅甸,这过程中,缅甸驻锡兰的大使先生,一直不懈地说明并赞扬内观禅法普及的好处。[136]由于他的无碍辩才,听众非常欣赏他的谈话,这么说也不为过:因为其声望与影响力,上流社会人士才会想到禅修中心练习念处禅修。因此,那时派驻锡兰的大使邬巴林,是此次前往锡兰弘传内观禅法的一大助力。

成功建立十二座永久禅修中心和十七处暂时闭关中心后,三位传法的西亚多,在缅历一三一八年八月(Tazaungmon)第二个月盈日(公元1956年12月)搭船返回锡兰。

马哈希尊者到访锡兰

苏迦塔西亚多和其同伴,当时暂住妮珊卡女士提供的住处,展开锡兰的内观弘法工作。妮珊卡女士慷慨地想将她的住处捐给西亚多,请求西亚多能够接受,并自由运用以弘扬佛教。考虑到这住处因靠近大马路且空间不足,不适合当作寺院用,西亚多婉拒了这个供养。苏迦塔西亚多曾告诉内观弘法会(Vipassanā Propagation Society),设立一个永久的弘法中心是很重要的。弘法会的成员依据这个指示,请求锡兰政府在科伦坡提供一处合适的场所。在总理寇塔瓦拉(Kotawalla)任期内,这请求并未得到响应。后来到了班德奈卡(Bandernaike)领导的新政府掌权时,才应许了这个请求。被分配到的地点近于英国大使馆,在马卡锡路(McCarthy Rd.)路旁,约一英亩大的土地。安宁幽静没有喧扰,很适合作禅修中心。缅历一三一八年七月(Thadingyut)第二个月盈日(公元1956年10月),总理亲自为将建的建物安立基石。[137]之后的建筑期间,西亚多们已返回缅甸,多亏兰卡内观弘法会认真地努力兴建,缅历一九二○(公元1958)年,完成了一座耗资二十万卢比的大讲堂,以及耗资二万卢比用以容纳禅修者的两栋建物。同年,弘法会邀请马哈希尊者、苏迦塔西亚多和另一位比丘到访锡兰。响应此邀请,马哈希尊者在缅历一三二○年九月(Natdaw)第十二个月盈日(公元1958年12月)率众搭机启程,途经印度前往锡兰。同行者包括苏迦塔法师、难达旺沙法师(Ashin Nandavaṃsa)、阿罗卡法师(Ashin Aloka)、班迪达法师(Ashin Paṇḍita)、勃固(Pegu)的潘亮瓦西亚多(Ashin Paññva),还有其他男女众在家居士。

印度之旅

这不是马哈希尊者第一次到访印度,之前他已来过印度到许多地方朝圣。因为这一行人中有许多人未曾来过,于是在行程中安排他们参访著名的圣地。再者,尊者自己也想再访这些值得永久忆念的圣地,同时也参访他之前未到过的地方。整个朝圣之旅,行程范围相当广。到访这些圣地时,尊者也为大众说法开示。他也将行程中值得注意的一些事情,记录了下来。

离开仰光后,第一站是加尔各答(Calcutta)。加尔各答没有著名的佛教古迹,他们参观博物馆和耆那教寺院,增广见闻。在参观博物馆时,特别注意到一具超过四千年,用化学药剂保存的尸体。一般的观念是古代人比现代人高,但是[139]现在显示出,这位据传活在四千多年前的人只有五尺四寸,这死尸的身高还不及尊者。就此,尊者说,古代人和现代人在身高体型上可能差不多。在看了祇陀林寺和那难陀寺的古代遗迹之后,这句话就更加得到确定。

尊者和其同伴从加尔各答旅行到佛陀伽耶(Bodhgaya)之后,拜访了菩提伽耶大菩提寺(Mahābodhi Shrine)、尼连禅河(Nerajara)和先那尼冈(Sena Nigon)。尼连禅河在佛教世界里非常有名,是佛陀漂放金壶,立下誓愿的河流。这是一条透过书本知识,常被思慕、揣想的河流。这是一条犹如伊落瓦底江,终年不停地奔流的大河流。但是,尊者在十月(1月)抵达这里时,这条河已成一条沙流,没有水的踪迹。这河流只有在雨季才会有水。[141]

一由旬等于八英里

尊者一行人从菩提伽耶来到王舍城(Rājagaha)。[142]两座城市的距离约40英里,他们用了大约一个半小时的时间到达王舍城。那时,他们讨论起「英里」(mile)和「由旬」(yujana)的比较。如果依据巴利字典(Abhidhanapadīpikā),一由旬约12.5英里;有些人说8英里等于1由旬;另有人说1,000「塔」(ta)等于1由旬。如此,若人在书上看到「由旬」,几乎难以决定如何计算它的长度。现在尊者在旅行中得到这个机会,可以依据佛典里的数据找出其距离:注释书说伽耶至王舍城距离5由旬,计算后约40英里;因此这个记述支持了「1由旬等于8英里」的说法。依据注释书,菩提树距离伽耶约3伽浮他(gavut),因为1由旬等于4伽浮他,所以两地距离约3/4由旬;从英里说,因为「1由旬等于8英里」,所以两地距离比6英里长。注释书说王舍城和那难陀寺距离1由旬,两地现在相隔约8英里。因此,马哈希尊者说,若要以「由旬」来计算两地的距离,依「1由旬等于8英里」来计算,比较恰当。

接着,尊者一行人从王舍城到那难陀镇,那是古代那难陀佛教大学的所在地。那难陀镇在佛陀时代就很有名,它是居士优波离(Upāli)所住的城镇。此居士本来信奉尼犍(耆那教),但在与佛陀辩论教义后成为佛陀的弟子。这那难陀镇也被包括在佛陀大般涅盘之前的最后旅程中。因为该地有座佛灭后七百年建立的佛教大学,使得这地方一直到现在都还很受欢迎。[143]

之后,尊者一行人前进到瓦拉纳西(Benare)。从瓦拉纳西再到萨尔纳斯(Sarnath)的鹿野苑(Deer Park),佛陀成佛后最初转法轮的地方。然后,他们继续旅行到拘尸那罗(Kusinara)。从拘尸那罗回来时,他们停留在歌拉卡普(Gorakhpur)一个宗教协会的所在地,马哈希尊者在那里开示内观禅法。[144]他的开示由翻译者邬巴山(U Ba San)译成英文。接着,他们去到蓝毗尼园,然后到舍卫城(Śrāvasti)。在舍卫城,见到著名的祇陀林寺等古迹后,他们途经勒克瑙(Lucknow)、亚格拉(Agra),回到新德里(New Delhi)。