PDF下载

Towards The Ultimate Peace

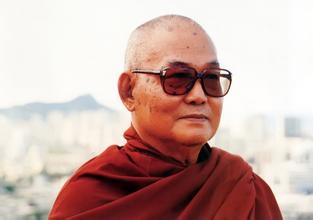

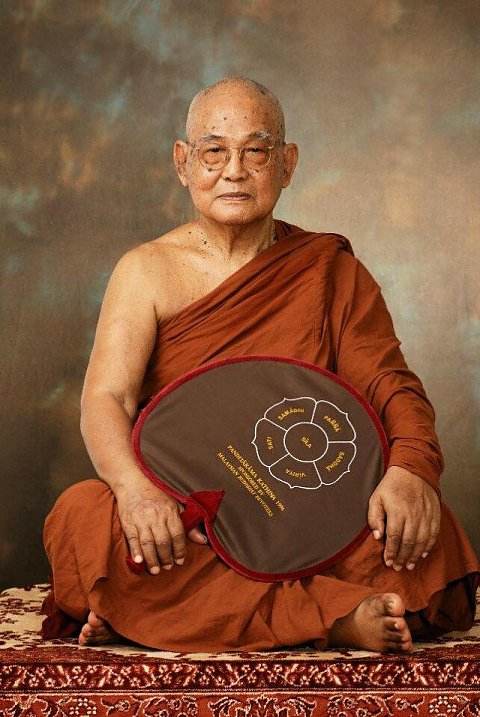

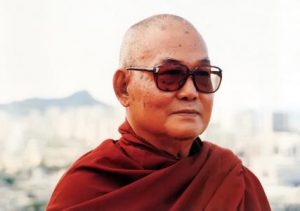

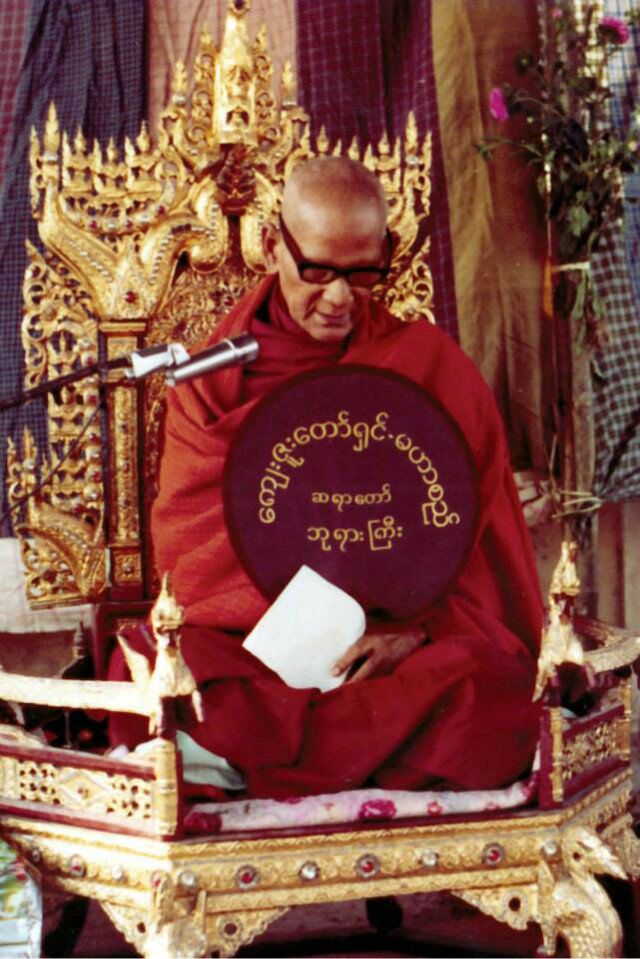

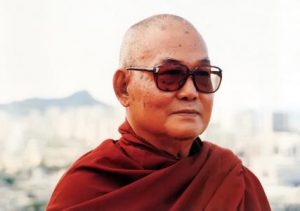

班迪达大长老

2015-2016年国际禅修营开示

缅译中:圣法西亚莉

(Sayalay Santa Dhammā)

2017年8月

走向寂静

班迪达大长老

2015-2016年国际禅修营开示

2015年11月29日

今天,在缅甸班迪达森林禅修中心举办的第17届国际禅修营开幕了。班迪达大长老与僧众们非常高兴欢迎来自世界各地的有着三重或两重关系的亲属们。为了使每一位亲属都能够进一步变成更亲密的法眷属,希望大家都能够恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地应用僧众们赠送给你们的法的礼物。

亚洲人与班迪达大长老自然地形成了三重的亲属关系,而欧洲、美洲与非洲人与班迪达大长老自然地形成了两重的亲属关系。亚洲人虽然在地理位置、语言等方面互相有差异,族群以及文化历史互相有差异,但是,同处于亚洲,彼此有共同的特征,都是来自亚洲的亲属。此外,亚洲人同是这个地球上的人,所以,是来自地球的亲属。根据世尊佛陀的教导,经典里开示说,在无始生命轮回里,每一个众生彼此之间,都曾经是母子关系或父子关系,或者曾经是兄弟姊妹关系,或者是其他亲属关系,众生彼此之间没有做过亲属的是不存在的。根据世尊的开示,班迪达大长老与亚洲人都是来自轮回中的亲属、来自地球的亲属,以及是来自亚洲的亲属,是这三重亲属关系。至于美洲人、欧洲人以及非洲人,因为你们与亚洲人交往疏远,班迪达大长老与你们并非同是亚洲的亲属,而只是来自轮回中的亲属与来自地球的亲属,是有这两重亲属关系。

僧众们与来自亚洲、美洲、欧洲以及非洲各国的人,自然而然地形成了两重或三重的亲属关系,大家在此相聚,使我们能够有这样殊胜的因缘,把无上的佛法好礼赠送给亲属们,而大家也准备好了,乐意恭恭敬敬地接受这份珍贵的礼物,我们为此感到非常欣慰。我们是以亲属的身份,赠送给同一个大家庭的亲属们这份无上的法礼,而并非是以高高在上的导师的姿态来派发的。

现在来解释一下,在“法眷属”这个词汇里,所谓的“法”所包含的本质意义。世尊佛陀觉悟的“法”,其隐含的意义,是指:

法具有承载、提升的力量,法能够承载、提升那些依法实践、依法而住的众生的生命品质。巴利语“dhamma”,翻译为:法,佛法是具足了力量的,人们遵照正确的方法实践佛法,必将获得实践佛法的殊胜利益。

对于这种意义上的法之礼物,如果平平淡淡地把它看作是像物质一样的东西,用手抓起来,说,“喏,送你了,拿去用吧。”这样是做不到的。法之礼物,非有形的物质,而是一套训练方法,僧众们只可以按照世尊佛陀所开示的经典,把世尊佛陀开示的训练众生的方法教给大家。但是,我们没有办法把佛法一一地送到来到这里每个人手上,我们按照世尊的开示教导佛法,我们会非常高兴地把这份法礼,送给那些能够恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地实践佛法的人,只有那些真正地爱惜佛法,懂得实践佛法的因缘是珍贵难得的人,才能够真正地获得实践佛法的利益。

法之礼物不是让大家在拿到后,像普通的物质礼物那样,收到后往玻璃柜里一放就完了,法之礼物是需要在接受的当下就立即应用的。收到法之礼物后,如果大家能够认认真真地练习使用,尽最大可能地练习使用,那么,我们可以向大家保证,这份法礼将能够提升大家的生命品质。任何众生,都不乐意让生命一直堕落,都乐意提升生命的品质,能够使生命的品质登峰造极,那是梦寐以求的,是最好的。但是,要想提升生命的品质,不费吹灰之力,等着天上掉馅饼,是得不到的。想要提升生命的品质,需要寻找到正确的方法,寻找到了正确方法之后,要能够切实地按照其方法实践。

我们僧团能够按照世尊开示的佛法教导大家。此外,禅修中心能够从各个方面提供方便条件,包括禅堂、禅垫、蚊帐、食物、饮品、禅服、茅舍、行禅道等等条件完善的禅修环境,如果能够看到大家珍爱实践佛法的因缘,能够恭恭敬敬地,细致认真地,持续不断地精进习禅,而不是在装模作样,那我们僧众会感到十分地欢喜。如果大家还能够因为精进禅修而证悟殊胜之法,那我们僧众所付出的辛苦就适得其所,努力教导就没有白白地付出,为此,我们会感到很欣慰。

过去,来自世界各地到班迪达森林禅修中心参加过密集禅修营的YOGI们,在恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地精进禅修后,在即将离开这里之前,他们来到班迪达大长老面前告别。班迪达大长老向他们提出了一些问题,他们都能够如实地回答。班迪达大长老的问题也是平平常常、普普通通。

班迪达大长老说,大家来到这里参加了密集禅修之后,心中有什么感受?心态方面有没有什么改变?

他们回答说,学生们直到现在才懂得了应该如何吃饭、如何喝水,直到现在,才知道应该如何生活、如何走路、如何坐下、如何站着、如何躺下;所谓的知道了应该如何生活,就是指,他们知道了,在世间生活,应该要具有道德修养,具有良好的人类的心态,具有内观智慧。

还有的人说,直到现在,才算有了一个可以安住的家。

另外有人说,来到禅修中心,密集地修习四念处内观禅修,知道了只有四念处内观禅修才是最殊胜的礼物。四念处内观禅修,是最有效的消除烦恼的禅修方法。很多人在说,四念处内观禅修,是缅甸最好的出口品。

现代社会,人们出行有各种代步工具,车辆驾驶有左侧通行的国家,有右侧通行的国家。无论交通规则如何,人们从一个地方到了另一个地方,需要驾车的话,必须要懂得并遵守交通规则,有车速限制的地方不能够超速驾驶,转弯的地方,要小心翼翼,在交通路口要看清楚交通灯指示,要知道红灯停,绿灯行,黄灯当心行。如果能够一直小心翼翼地驾驶车辆,就避免了因为自己的错误违犯交通规则而造成车祸等危险。但是,因为别人的过错,而导致自己车辆被撞击的事故是可能发生的。世尊佛陀的教导也是同样的道理,如果自己不守规矩,就会伤害到他人的利益,使自己和他人双方受到损失;如果别人不守规矩,也会伤害到自己的利益。因此,众生要能够遵守道德规范。那些能够遵守道德规范的人们,就像那些遵守交通规则的驾驶人一样,能够避免灾祸,而安全地到达终点。只要对世尊佛陀的教导充满信心,按照世尊佛陀指明的正道,除了睡觉时间以外,在醒着的时间里,要能够保持正念,恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地一步一步向前迈进;俗话说,路的尽头是城镇,只要一直前进,最终就能够到达自己的目的地。那么,出行上路的旅人,来到宽阔的大道上,要能够坚持做到三点:

1、一直地朝前走;

2、小心翼翼地走;

3、永不停步地走。

如果大家能够记住这几点,勇猛精进地禅修,大家就能够最终到达终点,变成为僧众们的法眷属,因为输入了同样的法血,而变成真正的法眷属。为了使大家最终成为真正亲密的法眷属,僧众们乐意伸出援手,切切实实地帮助大家。之所以要教导大家禅修,并非是我们好为人师,而是如刚才说过的,是按照恩人导师马哈希西亚多济的遗愿来真诚地帮助大家的。

刚才开示说过,法之礼物是具足潜在的力量的,实际地运用这份法礼的人,将能够验证其法力。最后,班迪达大长老郑重地敦促,希望大家来到禅修中心之后,能够珍爱这份法之礼物,能够恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地精进习禅!

今天开营仪式到此结束。祝愿大家身心健康!

2015年11月30日

昨天,在60天国际禅修营的开营仪式上,班迪达大长老开示了为什么与YOGI们有两重或三重亲属关系。在这些亲属关系之上,大家为了能够彼此成为具有法的血缘关系的法眷属,需要精进地实践佛法。按照世尊佛陀开示的正确方法实践佛法,佛法具有足够的法力,能够避免众生堕落,能够不断地提升众生生命的品质。

为了使来自世界各地的YOGI们能够输入进法之血液,成为具有法的血缘关系的法眷属,我们僧众们会遵从世尊佛陀的本怀,尽最大可能地将自己所有的法之血液输送给YOGI们。如果自己没有法之血液,就没有办法给与别人。这意思是,仅仅通过深入经典获得的闻所成慧,或通过思考推理获得的思所成慧来开示佛法,是万万不可的。一方面有教理基础,一方面有跟随善知识实践内观禅修,并在内观禅修实践中达到了一定的令人满意的程度,自己才算是对究竟真实的佛法有所觉悟。因此,在身、语、意三方面,都获得了文明的教化。只有自己对佛法真理有了一定程度的觉悟,并在身、语、意三方面达到了相当文明清净的程度,这样的善知识才能够顺理成章地为人师表,才有资格教导他人,使他人得到文明的教化。

一方面,僧众们怀着慈心和悲心,教导大家禅修方法,一方面,学习禅修的YOGI能够以虔诚心珍惜法,恭恭敬敬地求法,细致认真地实践法,对此,僧众们将会感到无比欣慰和满意。如此,僧众们殷切地希望,能够看到大家最后都充分地获得了法之血液,开心欢喜地满载而归。愿大家精进禅修,获得实践佛法的利益!

通过阅读报纸杂志和学术刊物了解到,在人世间,人们的血型各不相同,有A血型,有B血型,有AB血型,有O血型,一共有四类血型。这其中,O血型就如同世尊佛陀教导的四念处内观禅修。四念处内观禅修,适合任何人来修习,无论你是哪个社会阶层的人,无论是哪个民族的人,无论是有什么宗教信仰的人,基督教,伊斯兰教,印度教,犹太教等等,或者没有宗教信仰的人,无论谁来,都可以修习,没有不适合四念处内观禅修的人。

修习四念处内观禅修的人,自己不会有任何利益损失,相反地,会带来殊胜利益。四念处内观禅修,能够给每一个禅修者带来利益,只要按部就班地禅修,普普通通地就能够获得多多少少的利益,一点都没有什么稀奇玄妙。现在僧众们,遵照世尊佛陀的本怀,按照马哈希西亚多济的嘱托,所教导的禅修方法,就是按部就班的、实实在在的四念处内观禅修方法。

如果A血型的人需要输血,要输入相同血型的血液,B血型和AB血型的人需要输血,都是同样地需要输入相同血型的血液,但是,O血型的血液却适合任何血型的人。同样地,四念处内观禅修,对人人都适合,任何宗教背景的人,或没有宗教背景的人,全部都适合修习四念处内观禅修,没有任何人不能修习四念处内观禅修。四念处内观禅修,不会给众生带来任何不利因素,凡是修习过四念处内观禅修的人,不仅仅没有带来害处,还带来了相当殊胜的利益好处。因此,既来之,则安之,愿大家能够相信实践佛法所带来的殊胜利益,安安心心地精进禅修。

对于本身血型各不相同的人们,换句话说,大家的信仰基础虽然各不相同,或者没有任何信仰,只要大家能够按照教导的方法,精进禅修,可以保证,在三周内,每个人都会有显著的进步,更不要说超过三周,会有更加可观的进步。

人有四种,一种人说话快、明;一种人说话快、乱;一种人说话慢、明,一种人说话慢、乱。这其中一种人,说话快、明的,意思是说话快速而条理分明,前后有条理,别人听得明明白白。另一种人,说话快、乱,意思是说话快速但杂乱无章,前后没有条理。还有一种人,说话慢、明,意思是说话缓慢而条理分明。最后一种是说话慢、乱,意思是说话缓慢又杂乱无章,前言不搭后语。在这四类人之中,最好的是第一种,说话快、明,这种人能够很快学会禅修方法,如果能够根据正确的方法,恭恭敬敬、细致认真、持续不断地精进禅修,可以保证,这样的人在三周内能够获得显著的进步。

第二种人是说话快、乱的,这样的人说话倒是很快,却没有条理,前后倒置,不能够条理清晰地说话,这样的人如果能够按照教导的方法精进禅修,也是很容易取得进步,但是,因为自己不能清清楚楚地表达禅修经验,虽然能够开发内观智慧,但是,他自己表达不清楚,禅师们对这样的禅修者要特别小心。

第三种人是说话慢、明的,这样的人说话慢条斯理,前后意思也通顺,这样的人如果认认真真地按照教导的方法精进禅修,虽然不能像第一种人进步迅速,只要多花点时间,一个月,一个半月,也能够取得令人满意的进步。

最后是说话慢、乱的,这样的人说话慢悠悠,一个字一个字地说,前后没有着落,尽说些自己思考推理的东西,很少说自己的实际经验,看了很多书,说出来的都是从书本里学的。禅修之后,也不能够说清楚禅修经验,报告的都是想出来的,或书本上的,这样的人禅修小参的时候说的都是不着边际的话,禅师想教都教不会,管都管不了,这种禅修者,我们都见识过。

今天,要开示的主题是,对于禅修者来说,什么是最重要的基础?最重要的基础就是戒学。那我们就先说戒学。

持戒对人来说,是非常重要的。无论一个人在世间学识如何高人一等,有多少学位证书,甚至是博士,博士后,或者,无论一个人在世间多么富有财富,或拥有健康的体魄,或拥有众多随从,如果他没有道德修养,这样的人就不能够算是名副其实的人。所谓名副其实的人,是有道德修养的人,是有持戒的人,有责任心的人,这样的人才够资格被称得上是人,如果是出家众,就要行持出家戒,同时,还要能够履行出家人的义务。

一个人除了要有道德修养,要有责任心,还应该正直诚实,这些品质都是非常重要的。今天,班迪达大长老要开示的就是,一切要从训练持戒开始。

不持戒的人,往往都没有廉耻惭愧心,没有同情心,做不到己所不欲勿施于人。无论是出家人还是在家人,如果没有惭愧心,没有同情心,就会随心所欲地为所欲为。世尊佛陀对世间众生的行为规范有所教导,最基本的是,一个人要成为名副其实的人,要有所为,即:修习十种善业,同时,要有所不为,即:远离十种恶业。

十种恶业,是指三种身恶业,四种语恶业,和三种意恶业。

三种身恶业是:

1、 杀生:折磨、杀戮有生命的众生;

2、 偷盗:非法获取他人财物;

3、 邪淫:与其他非合法伴侣行邪欲乐。

四种语恶业是:

1、 妄语:为自身利益而说谎言,以欺骗他人,使他人利益受损失;

2、 两舌:说无端的是非,以破坏别人友好关系;

3、 恶口:以粗野之口,呵斥、打击、辱骂他人;

4、 绮语:说那些对世间和出世间都没有利益、消磨时间的废话。

三种意恶业是:

1、 贪欲:想要非法地拥有他人的财物;

2、 恶意:想要毁坏、伤害他人的恶念;

3、 邪见:认为修习清净的善业没有善果报,造作下流的恶业没有恶果报,认为死了就一了百了。这就如同不相信:吃了有营养、合适的食物,会给身体补充营养,会带来身体健康,是一样的道理。

以上就是十种恶业,不论是通过阅读经典有所了解,还是从善友、善知识那里听说的,要能够记得这些是恶业,预先了解这些是恶业,了解之后,就要生起惭愧心,惭与愧在巴利语中叫hiri-ottappa,换句话说,就是己所不欲勿施于人,就是要有同情心。人们都应该有同情心,将心比心,就能够做到己所不欲勿施于人。如果预先不懂得这些,心里就没有惭愧,没有同情心,像这样没有道德修养的人在这个世界上人数不少。

对于造作身恶业和语恶业,要能够生起惭心(厌恶造恶,hiri)和愧心(惧怕造恶,ottappa)。比方说,人们都厌恶屎粪,都害怕炽热的炭火,如果知道是屎粪,谁都不会去靠近,不会去抓取,烧红的炭火,如果知道它的炽热,谁都不会去碰一下。就像人们厌恶屎粪,惧怕碰触赤炭一样,人们对造作恶业要感到厌恶和惧怕,生起惭愧心。生起惭愧心是非常重要的。有惭愧心,就会厌恶和惧怕造作这些恶业,那就不难做到:远离杀生、远离偷盗、远离邪淫、远离说妄语、远离滥用酒精和毒品。不去造作这些恶业,自己的道德品质就没有败坏,同时,还不会给他人造成伤害,这就是一举两得的善业。远离造作恶业,不仅仅自己身业、语也、意业获得了清净,同时,还保护了他人,使得他人没有因为自己造恶而受到伤害。

生而为人,应该具有同情心。比如,刚才开示说过的那些恶行,如果别人造作到了自己身上,那就伤害到了自己的利益,那自己一定很难受。所以,懂得这样思考,自己就不应该造作那些恶行,不应该去伤害到他人。当我们具足了同情心的时候,就算是自己有贪、嗔、痴的心生起,但是,想到会伤害到他人,就要能够控制住自己的行为,因此,他人就不会因为我们去造恶而受到身心之苦,他人就不会受到伤害。因此,自己为了不造作恶业而控制住了自己的行为,这在巴利语中称为“sīla”,意思是持戒。通过持戒,自己的身行和语行就不会受到他人的批评责备。

如果能够远离造作十种恶业,特别要能够避免造作三种身恶业和四种语恶业,巴利语叫anavajja,意思是:免受谴责。人们在社会中生活,要能够做到避免受到批评和责备,如果自己能够远离粗野的、粗俗的身行和语行,那自己的行为就是文明的,有教养的,身行、语行都会是彬彬有礼的,人们都喜欢彬彬有礼的文明人,自己如果能够意识到这一点的时候,都会对自己感到十分满意。因为自己不会给周围人带来灾难,所以,自己给周围的世界带来了和平因素。由于自己有能力使自己的世界获得宁静,所以,就给自己周围的世界带来了和平。

巴利语有一个词,叫puñña,意思是,身行和语行是清净的,是免于受到批评和责备的。因为是清净善业,就是值得修习的,因此,叫kiriya,就是必须要去做的意思。清净的善业,是每一个人都必须要去做的。清净的善业是必须要做的,这是获得幸福的因缘。清净的善业,是获得殊胜的幸福的因缘。换句话说,是因为避免了去做受到批评和责备的恶行,而获得的善果报。

如果一个人持戒圆满清净,他就被称为战胜自己的人。如果做不到持戒清净圆满,人们就会因为自己有过度的贪、嗔、痴,而去折磨欺负他人。无法控制自己的恶行,就会折磨欺负他人。如果能够控制自己的行为,能够战胜自己的贪、嗔、痴,就是能够战胜自我的人。生而为人,重要的是能够战胜自我,而不是要折磨欺负他人、通过非法手段去战胜他人。能够战胜自己是非常重要的,能够战胜自己,自己的小世界就是安宁的,同时,给周围环境也带来了和平。

世尊佛陀所开示的法,根本的就是要使世界和平,使自己的小世界和平。世间的人们,为了能够使自己的小世界获得和平,如果能够圆满地持守最基本的五戒,那全世界将会变成怎样?大家可以思考一下。为了使自己的小世界获得和平,就要远离三种身恶行,四种语恶行,因此,自己的身业和语业就是清净的,这种清净的身业和语业是非常殊胜的,巴利语,visuddhi,意思就是清净的。

刚才说过,持戒就是远离造作恶业,使身业语业获得清净,巴利语sīla,意思是持戒,巴利语visuddhi,意思是清净的,那sīlavisuddhi,就是戒清净。刚才说过,YOGI们如果能够履行全世界人民的义务,就是能够持戒,坚决不破戒,每一天自己的身行和语行都远离了过失,获得了身业和语业的清净。换句话说,就是获得了戒清净。大家思考一下,是不是会感到非常欢喜和满意?仅仅持戒,就会让人感到欢喜和满意。但是,我们还需要获得心清净。

今天开示到此。

2015年12月01日

昨天开示说到,生而为人来到这个世界,比追求更高的生活品质更加重要的,是能够使在身、语、意三方面的行为获得清净,以免别人说三道四,受到他人的谴责。如果身行、语行是清净的,才可以称为名副其实的人。如果内心的意行是清净的,才算是有了人性的心态。在此基础之上,修习四念处内观禅修,逐步地开发增长内观智慧,当内观智慧成熟圆满的时候,将会获得超凡的智慧。在目前佛陀的教化期内,为了要成为名副其实的人,为了使心态具有人性,在此基础之上,为了进一步地获得人类超凡的智慧,众生依然具足了能够成就自己的福德和因缘。

有这样的机会,却不精进努力,最基本的五戒也不持守,导致这个世界上道德败坏的人为数众多,谈不上是名副其实的人。这个世界上的许多人,根本就没有人性的心态,也缺乏人类的智慧,不知道什么是有益的,什么是适宜的,不知道善恶标准,智慧退化。黑暗已经降临在这个世界,人们行走在没有光明的路上。所以,现在来到禅修中心的禅修人,为了不要倒退回黑暗的世界,要走在光明的旅途上,该躲开的就躲开,知道该做什么,不该做什么,有所为,有所不为,这样才能够远离危难。目前,众生依然还具足成就圆满的智慧,到达光明的终点的条件和机会。

昨天讲过戒清净,YOGI在一边持戒的基础上,还要多多修习慈心,修习悲心。如果一个人很慈悲,就很容易生起随喜的心。修习慈心,有两类方法,一种方法是,修习慈心达到禅定,一种方法是,通过如理作意,在非禅定状态下培育慈心。我们现在并不需要去修习能够达到禅定的慈心业处。

为什么呢?因为现在是修习四念处内观禅修,主要是修习内观禅修,开发培育内观智慧,所以,就应该主要开示四念处内观禅修的方法。但是,在内观禅修过程中,需要修习护卫禅,其中包括修习慈心禅。一方面,可以获得善业功德,一方面,可以护卫内观禅修的顺利进行。现在YOGI是在修习内观禅修,为了使禅修者能够在修习内观禅修过程中,远离障碍法,顺顺利利地培育内观禅定,开发增长内观智慧,在经典中有教导要修习一切处护卫禅业处。

今天,就为修习四念处内观禅修的YOGI们,简要地开示一切处护卫禅业处的修习方法。每次密集禅修营班迪达大长老都会跟大家讲护卫禅业处的修习,这次也不例外。为什么呢?每一次来参加密集禅修的YOGI,多数都是初学者,为了让初学者都能够学会,就要开示,对于曾经参加过密集禅修的YOGI,再听一次,印象就更加深刻。

护卫禅有四种:

1、佛随念(法随念);2、慈心禅;3、不净观;4、死随念,就是随念死亡。

第一种护卫禅,是佛随念。佛随念就是禅修者反反复复地忆念世尊佛陀的某一种或一些功德。刚才在受三皈依、八戒的时候,我们礼敬世尊佛陀:

namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhasa

如果知道其含义,并会忆念这其中所赞叹的世尊的两种功德,就足够了。其中,arahato,就是赞叹世尊是阿罗汉。阿罗汉是世尊佛陀的功德之一。世间凡夫,被贪、嗔、痴烦恼严重地污染,而世尊佛陀在寻求解脱的过程中,通过内观禅修,彻底地根除了贪、嗔、痴等等烦恼,就在觉悟了无上的佛智的当下,一次性地、完全彻底地获得了心清净,连任何的烦恼习气都消除得干干净净,言行都已经没有任何的习气。

特别地,对真理的无知,对真理的疑惑,对真理的错误了知,这些无明都会使众生堕落恶道。世尊佛陀已经根除了无明,世尊佛陀对想要知道的一切,以自己的智慧思考一下,就能够完全无误地知道。以自己的智慧了知,巴利语叫sambuddha,正确无误地了知,巴利语叫sammābuddha,合起来就是sammāsambuddha,正等正觉者。

对所知道的一切,都是以自己的智慧了知的,都是正确无误地了知的。这两大功德是非常重要的。这两大功德我们都应该忆念,随念。但是,有的人对忆念一个人的功德不是很有信心,有的人本来并不相信世尊佛陀,那么,这样的人可以修习法随念。修习法随念,就是忆念法的功德。

在经典中记载了许许多多忆念世尊佛陀的功德的方法,并有分析和举例,说明相信世尊佛陀的功德,并能够忆念世尊佛陀的功德,会有怎样的功德利益。但是,对于参加密集禅修的YOGI来说,修习佛随念最重要的是为了避免在禅修过程中因看到各种恐怖的画面而受到惊吓。修习内观禅修,一些不善的、吓人的目标可能会出现,如果事先有修习佛随念做预防,真的看到这些恐怖现象的时候,就不至于被吓到起鸡皮疙瘩。这是在内观禅修过程中,要修习佛随念的利益。

现在参加密集禅修的YOGI,一些人如果不想忆念个人的功德,或者说,不想忆念世尊的功德,还可以修习法随念。大家是因为相信佛法而来到这里参加密集禅修的。佛法有六大功德,其中,第一大功德是:

svākkhāto bhagavatā dhammo。

意思是,对于能够按照正确的方法实践佛法的人,佛法将能够提升他,承载他,使他免于堕落。这被称为佛法。

所以,要知道正确的实践佛法的方法,按照正确的方法实践佛法,佛法就会承载我们,使我们免于堕落。按照正确的方法实践佛法,最后获得的功德利益是与世尊佛陀的开示互相吻合的。比如,修习戒学,世尊佛陀说要戒除杀生,要对杀生生起惭愧心,对众生生起同情心,做到己所不欲勿施于人,就能够避免造作杀生的恶行。如果未能够约束自己,实施了杀生的行为,那就是破戒,因此,自己的道德败坏了,同时,他人因为自己的恶行而受到伤害,这些就是当下的恶果报。无论是因为有惭愧心也好,或者自己有同情心也好,自己本身知道,要避免造作恶行,并真的实际做到了,自己避免了犯罪,身行也保持了清净,同时,别人没有因为自己的过失而受到任何伤害。养成戒除恶行的好习惯,使自己习惯于依佛法而住,自己就会远离犯罪,也不会去伤害他人的利益。

世尊佛陀开示的佛法,与实践是互相吻合一致的,一个人有所为,有所不为,就会因此而受益,巴利语称为svākkhāto。同样地,世尊佛陀开示说,杀生、偷盗、邪淫、妄语、滥用酒类和毒品等等都是恶法,要像躲避屎粪,躲避炭火一样地远远地避开造作这些恶行,这样,自己的的身行和语行就是清净的,同时还避免了受到别人说三道四、指点责难。这就是持戒当下获得的利益。与此同时,他人没有因为自己破戒而受到伤害,也就保护了他人。

有同情心,悲悯心,就不会去伤害他人,就是保护了他人免于受到自己的伤害,自己也保护了自己的利益。因为自己知道要持戒,按照世尊佛陀的开示,修习了戒学之后,其善果利益与世尊佛陀开示的佛法是完全吻合一致的。这是在持戒这方面,实践了佛法之后,持戒人获得了佛法的承载和保护,避免了堕落,同时,提升了自己的道德修养。

虽然我们不需要通过修习慈心获得禅定,但是,只是通过如理作意,来培育慈心和悲心,都会获得殊胜的利益。愿望一切众生,吉祥如意,幸福安乐,就是以慈心在如理作意,在这样作意的当下,就远离了敌对嗔恨的心,生起慈心的时候,心是清净的,反反复复地修习慈心,就越来越能够忍耐,越来越能够宽容,能够承受吃亏损失,能够为他人而放弃自己的利益,这些就是多多地修习慈心所带来的利益。

多多修习慈心之后,悲悯之心自然而然地会生起,就如同生起真正的慈心之后,就远离了敌对的嗔恨心一样,生起悲悯之心的时候,就远离了残暴的嗔恨心。心中生起慈悲心的时候,就远离了敌对、残暴的嗔恨心,心是清净的。修习慈悲心,其利益就是消除了敌对的、残暴的嗔恨心,在生起慈悲心的当下,就会获得这样的利益。这就是在实践佛法的当下,获得了佛法的承载和保护,提升了自己,避免了堕落。一个人培育了真正的慈悲心,就能够随喜他人的幸福和成就,不会心生妒忌和不满。

愿众生能够像自己一样幸福安乐,就不会有嫉妒心。远离不满,远离妒忌,心是快乐、高兴的,就能够随喜赞叹他人。如此,修习普普通通的慈悲心,就能够获得殊胜的利益。如果修习慈悲心达到禅定,其利益就更无须多说。所谓的内心高尚,就是能够对众生生起慈悲心,生起随喜赞叹的心,因此,就远离了敌对、残暴的嗔恨心,远离了嫉妒的心。根据世尊佛陀的开示去实践,修养出好的心态,有慈心、有悲心、有随喜的心,因此,那些嗔恨心自然就消除了,所以说,实践佛法的利益与佛法教理彼此是互相吻合的。

不论人们对修习四念处内观禅修所带来的功德利益能够了解多少,我们应该知道,每一次提起正念观照,在这个刹那就没有机会使烦恼生起,烦恼熄灭了一次。从观照腹部上下起伏开始,对当下生起的任何显著的目标,要能够毫无漏失地进行观照,这需要付出炽热的努力,称之为十足的精进力。如果具足了精进力,就不会松懈、懒惰。因为炽热的精进力捷足先登霸占了位置,就防止了冷漠、懒惰的侵入。心就能够贴住在腹部,投入目标,覆盖住目标,紧密地观照觉知每一次的上下起伏的动作。除了专注地观照目标,任何杂念都没有进入心识之流里,正念就这样培育起来了。有了正念之后,心就投入到目标之中,心不会发生掉举,心里也没有忧愁。每一个YOGI只要能够恭恭敬敬、细致认真地观照觉知目标,都是在培育正精进、正念、正定。寻,使观照的心导向瞄准当下生起的目标。由于心有瞄准当下身心内生起的目标,就不会跑到五欲的目标上,欲乐思维就不会进入心里,想灭掉他人的恼害思维不存在心里,想折磨他人、想给他人苦头吃的嗔恚思维也不存在心里。

当心导向身心当下生起的目标的时候,那些欲乐思维,恼害思维和嗔恚思维就消除了。世尊佛陀所开示的佛法,在实践的当下,就能够获得利益。这仅仅是管中窥豹,是全面而深奥的佛法真理的一部分,是为了使大家了解佛法的功德生起信心而简单地列举了这些实例。如果有的人不相信世尊佛陀个人的伟大功德,也没关系。目前,自己在修习实践佛法,对实践这些佛法后所获得的利益能够生起信心和感到满意,也已经足够。

YOGI们继续深入地禅修,对实践佛法所能够带来的利益,会越来越信心满怀。

第二种护卫禅,是慈心禅。修习慈心,以一个人或以许多众生为对象,在自己心中培育出丰润的友爱之情意,是与不满、嗔恨、无慈、无爱相反的。心中升起了丰润的友爱之情意,就是慈心。我们需要有慈心。经典中教导了培育慈心的方法:愿众生远离危险和敌人,愿众生消灭敌人远离危险,这其中,消灭敌人是指:熄灭内在的贪欲、嗔恨、愚痴等不善法。

没有如理作意,不修习慈心,没有消灭敌人,会造作恶行,造作恶行会生起五种怖畏:

- 造作恶行,自己对自己会不满意,这是自我责备之怖畏。

- 造作恶行,会受到善知识们的谴责,这是他人责备之怖畏。

- 如果是触犯了法律,就要被追究法律责任,这是法律惩罚之怖畏。

- 造作恶业的人,今后生命轮回中必然会堕落,这是堕落苦界之怖畏。

- 造作恶行,会使自己心惊胆战,这是内心惊恐之怖畏。

如果能够圆满地持戒,如果修习了慈心,就能够远离这些怖畏。慈心越是强大,就越是远离了那些怖畏和嗔恨。所以,我们需要修习慈心。

慈爱心,不是男女恋人之间、夫妻之间的爱,情爱里面有贪欲、有执着。这种情爱,巴利语叫gehasitapema,是同居一起的亲人之爱。慈爱永远是不带有贪欲的爱。偶尔的时候,亲人之间会有慈爱,但是,亲人之间的爱绝大多数都是有贪欲的亲情之爱。慈爱永远是纯净的爱,纯粹地愿望他人幸福安乐,愿望他人身心健康。修习慈心,需要有同情心,愿他人能够像自己一样幸福安乐,愿他人像自己一样远离危险和敌人。敌人分为外敌和内敌,特别是烦恼作为内敌,是非常可怕的敌人;外在的敌人,遇到的次数是有限的。

愿众生远离内在的敌人,就是指愿众生远离那些伤害他人的不善法,远离违犯性的烦恼。能够远离违犯性的烦恼,就自然而然地远离了自我责备之怖畏。如果人人都能够远离内在的敌人,可以想象,那全世界会变得多么和平!所以,具有慈心的人,内心是感到幸福的,身体也会感到舒适安乐。这些利益,在生起慈心的当下就获得了。众生所祈愿的所谓幸福,无非是能够照顾好自己的生活,丰衣足食,安居乐业,身心健康。如果远离了内在的敌人,就自然地会获得身心的幸福快乐。所以,非常重要的是,要懂得什么是真正的慈爱心。

刚才已经讲过,每个人,所有的众生,包括人类,天神众,动物,都想要幸福安乐的生活。修习慈心,就是要愿望一切众生,像自己一样能够获得幸福安乐的生活。修习慈心,有诸多的功德利益,对于禅修者来说,首先,夜晚会安心地入睡,早上会平静地醒来,夜里没有恶梦,不被有毒的众生伤害,等等,很多很多的利益,在此不更多地详述。修习慈心自然地会带来利益,大家要避免在修习慈心的时候,一心想着要好处利益,只要知道并相信会带来利益即可。只有知道修习慈心是有利益的,并相信其利益,修习慈心才能有实际效果。

第三种护卫禅,是不净观。不净观,就是观想思维自己身体是不净的,令人恶心厌恶的。构成自己身体的各个器官,各就各位地长在适当的部位,自己看看自己的身体,从整体来看,感到挺好,挺满意,再看看五官各部分,也都整整齐齐,像模像样,挺让人喜爱的。如果说,把身体各部位分解一下,头发放一堆,体毛放一堆,手指甲脚趾甲放一堆,牙齿放一堆,皮肤放一堆,再看看,会感觉怎么样呢?原来从整体去看自己的身体的时候,会感觉挺好,感觉挺令人骄傲的,挺令人喜爱的,这些都是贪爱。

在把身体分解之后,一堆一堆地看的时候,谁还会去珍爱这些东西呢?给谁都不想要。所以,修习不净观,就是把原本从整体看,还感觉不错的身体,按类别分解成一堆的头发,一堆的体毛,一堆的指甲,一堆的牙齿,一堆的皮肤,这样再去看,就知道这些是不净的,令人恶心、令人厌恶的。原以为自己的身体是英俊漂亮的,是令人喜爱的,但是,分解成堆以后,就不再令人喜爱了,不再执着了。这就是不净观。

在内观禅修培育起一定程度的定力的时候,禅修者往往会看到漂亮的画面,像做梦一样的禅相,男性禅修者,会看到女性的美丽图像,女性禅修者,会看到男性的英俊的图像,因为看到了异性图像,就会心生妄念,预先修习不净观之后,在看到这些诱惑画面的时候,就不会生起贪欲,而是能够提起正念,当下观照觉知目标。就算是因为措不及防地看到了这些画面,生起了贪欲,也比较容易提起正念观照觉知,贪欲能够很快地消失。所以,禅修者需要修习不净观。

最后,第四种护卫禅,是死随念。死随念,就是观想思维死亡。任何生命,出生之后,不会永生不死,任何人都会死。有的众生很早夭折;有的众生,生命过程中,因为得各种病,会病死;有的众生,会因为发生意外灾难而死;有的众生,年老体弱之后,寿终正寝而死。不论谁都不得永生。所以,要思维随念死亡。还要考虑到,为了今后生命轮回,是不是准备好了足够的上路的资粮呢?所以,要在没有死的时候,修习善法,以使自己的身业、语业、意业获得清净,要能够依法而住。可以这样随念死亡:

我很快会死,死亡是一定的,生命是无常的,在没有死亡之前,为了生命轮回旅途要准备资粮,对我来说,最重要的是什么?最重要的,就是要全天候地预先累积足够的善业资粮。特别是,像现在这样,要精进地修习四念处内观禅修。这是最最重要的。要这样修习死随念。

以上就是四护卫禅,包括佛随念或法随念、慈心禅、不净观、死随念。

这是修习四念处内观禅修的人随时随地需要修习的一切处四护卫禅。禅修者自己在禅坐时就可以这样修习,每一种护卫禅,观想一分钟即可,每一次要在五分钟内,完成四护卫禅的修习。愿YOGI们在修习了护卫禅之后,能够远离各种危险障碍,顺利愉快地取得禅修进步!

2015年12月02日

昨天,根据世尊佛陀的开示,给大家简要明白地讲解了四种护卫禅的修习方法,四护卫禅,也称为:一切处护卫禅,因为,无论在何处禅修,YOGI都需要修习护卫禅。修习护卫禅,可以使YOGI远离危险,清除障碍,以利于禅修顺利进行。如果YOGI按照禅师教导的方法修习,一定会获得利益和帮助。

今天,要给大家开示有关禅修的方法和禅修的类别。大家都应该在投入禅修之前,预先知道禅修方法。

首先需要持戒,持戒主要是指控制身行和语行这两方面。持戒能够避免给自己带来违犯性烦恼。如果能够一直持戒,身行和语行就获得了清净,从而避免了别人对自己的行为说三道四,避免受到他人的谴责。这在巴利语中被称为anavajja,意思是:无过失,免受谴责。为了避免别人对自己的行为说三道四,就应该远离粗野的言行,老老实实做人,而非装模作样。这样的人才是有文明教养的人,身行、语行温文尔雅有礼貌,这样的人是令人欢喜的。以持戒、言行文明的基本教养,做到身行清净,免受谴责,同时,语行清净,免受谴责,这是禅修者在未禅修之前需要具备的基本条件。

如果心力不够强大,心就会不清净。所以,在持戒清净基础之上,还需要获得心清净。今天,按照修行次第,给大家开示获得心清净的禅修方法。

世尊佛陀开示了三学,包括:戒学、定学、慧学。首先,按照经典教理,学习正确的修习三学的方法,之后,要能够将教理付诸实践,以切实地获得身、语、意的清净。其中,戒学是指要学习戒除不善的言行。

在懂得了要远离不善的言行之后,要对造作不善言行感到惭愧,要有己所不欲勿施于人的同情心。在遇到实际状况的时候,真的做到了控制住自己的言行,避免造作恶行,持戒才圆满清净,这意味着身行和语行清净了。然而,仅仅做到持戒清净,却不能够控制心的行为的话,心依然会随心所欲地东飘西荡,散乱掉举。遇到悦意的目标,就会生起贪心,遇到不悦意的目标,就会生起嗔心,此外,除了睡觉时间,痴心一直潜伏在心识之流里面,痴心就是指对真理模糊不清的认识,对真相犹豫不决等等。这些贪、嗔、痴等烦恼在缺乏正念的时候,会无法无天地在心中狂野作乱,它们被称为缠缚性烦恼。

对于注重健康保养的人,如果事先不小心,自己健康状况欠佳,在没有防备的状况下,吃了不合适的食物,就会很难受,如果吃了致死之物,就会一命呜呼。如果吃了有病菌的食物,会染上疾病。同样道理,如果不控制自己的心,放任自流,心就会沉溺在五欲之乐的目标里,因为,在欲界的众生,绝大多数时间,心是自然地倾向于五欲之乐的。心的状态完全就是沉溺在贪求欲乐之中,伴随贪欲,还有嗔恨、愚痴、无惭、无愧等等,如果不学习控制自己的心态,将使自己陷入诸多烦恼,难以自拔。

人心的这种烦恼状态,世尊佛陀是了如指掌的。为此,世尊佛陀教导了两种禅修方法,以使人们能够控制住自己的狂野之心。

使心持续地专注于一个不变的概念性的目标,称为samathabhāvana,翻译为:寂止禅修,简称:止禅;

使心持续地专注于观照觉知每一个当下身心内最新生起的真实存在的名法与色法现象,称为vipassanabhāvana,翻译为:内观禅修,简称:观禅。

为了要了知到自己身心内真实存在的名法与色法的本质实相,光凭深入经典、听经闻法而获得的闻所成慧,以及通过阅读经典之后推理思考的思所成慧,是不究竟的,那些并非是如实知见的智慧,只有通过亲自修习四念处内观禅修,才能够获得修所成慧,才能够在实际的观照觉知练习过程中,如实知见到名法与色法的本质实相。

世尊佛陀开示说,通过自己亲自修习四念处内观禅修,能够如实知见到名法与色法所具有的三种相:

1、特相;

2、因缘相(有为相);

3、共相。

这其中,特相就是指名法与色法各自互相有区别的特性。

在每一个当下,名法与色法生起之后,刹那间就消失了,这个生起消失的时间过程,有三个刹那,巴利语称为:uppada thiti bhanga,意思是:生时、住时、灭时。因缘和合而生起的名法与色法现象,都有一个生时、住时、灭时的变化过程。当然,时间是概念,不是究竟法,随着因缘和合生起、随着因缘分散而灭去的名法与色法现象,各自都有的三个刹那时间的变化,这就是因缘相(也有译为:有为相)。

任何名法和色法,都不会在生起之后,永远不变地存在,都是在生起之后会立即消失,换句话说,就是出生之后,就死亡了,生起之后,马上就灭去了,所有的生起之后就灭去的现象,都不属于是好的一类,都属于是不好的一类,是苦的一类,那些生起后,就消失的东西,是令人不满意的,是逼迫性的,它也不是按照任何人的意愿来生灭的,这其中没有一个主宰,没有一个我,名法与色法,都是无我之法。所有的名法与色法现象所共同具有的无常、苦、无我的特征,称为共相。

根据经典的教导,特相、因缘相、共相,就是名法与色法的三相。YOGI应该了解这些基本的教理。

刚刚入门开始修习四念处内观禅修的YOGI,还没有什么定力,更说不上心清净,上面说的三相,哪一相都还没有能力觉知到。YOGI要明白这一点。为什么呢?因为心不清净。所以,首先,重要的是要获得心清净。所谓的要获得心清净,就是要解脱障碍获得心清净的五盖,为此,心需要获得能专注的定力。

刚才说过,世尊佛陀教导了两种禅修方法,止禅与观禅。目前YOGI要修习的是四念处内观禅修,那就要知道,首先自己需要着手做什么,现在,大家需要获得心清净。

每天我们所吃的食物,有六种味道:酸、甜、苦、辣、咸、淡,把这些味道单独抽取出来吃是做不到的,这些味道在隐藏在食物里面,通过咀嚼食物,舌头接触到食物之后,才品尝到,固体的食物咀嚼后,了知到里面是什么味道,液体的食物进入口中,与舌头接触后,也了知到是什么味道,食物与唾液搅拌之后,其味道就会被尝到。

世尊佛陀曾经开示说,隐藏在身心内的名法与色法的特相,与隐藏在食物中的味道是类似的,想要知道食物的味道,就要自己去咀嚼,或去饮用,要用心品尝。但是,如果要把味道单独拿出来吃,是做不到的,同样地,刚刚入门禅修的YOGI,名法与色法的特相与食物的味道是类似的,这些特相也无法单独地拿出来观照觉知。这一点,大家要能够明白。

YOGI并不能够把名法与色法的特相单独地抽取出来进行观照,而是应该按照传统方法,来观照觉知,观照的定律就是:

目标生起,当下观照,如实知见,名色特相。

这个定律YOGI们需要铭记在心。

“目标生起”,这里面的含义,如果用佛法的语言说,其所含的意义是:在“看到”、“听到”、“闻到”、“尝到”、“触到”、“想到”的当下,生起的目标现象,换句话说,在觉知到硬、软、融化、流动、热、冷、轻、重、紧绷、坚挺、震动等等的当下,是觉知到了色法特相,在觉知到“根门处的六识、根门处的六触、根门处的六受”等等的当下,是觉知到了名法的特相。如果用世俗的语言,“目标生起”可以是:在提起脚的当下,推脚的当下,放下脚的当下,坐着的当下,接触的当下,弯曲伸展四肢的当下,腹部膨胀(上)起来的当下,腹部瘪落(下)下去的当下,等等,包罗各种身心现象,这是用世间语言来描述。当这些目标生起的当下,要精进地如实观照。

需要注意的是,目标发生过后,以及目标还没有发生,这些时候无法做实际的观照觉知。目标已经发生过去了,已经在当下不能够明显地觉知到了,发生过去的目标太多太多,要去找哪一个?过去的已经没有办法在当下观照觉知。接下来要生起什么目标现象?是什么因缘和合?当下也无法真实地被觉知观照,而预计和思考的现象,都不是在当下发生的现象,是不真实的。只有在当下生起的目标现象,腹部在当下正在膨胀,正在回落的时候,脚正在提起来,脚正在向前推动,脚正在放下去,人正在站着,正在转身,正在看到,正在听到,正在闻到、正在尝到,等等,这些目标现象是实实在在地在当下真实地发生的。

“目标生起”,就是指目标正在热热乎乎地发生的当下,观照的意思,就是去看,去觉知,是要付出努力地精进地去觉知。在身心当下突然间生起显著目标的当下,就要瞄准目标,付出炽热的精进力,把心推到目标之上。重要的是,心要一直保持觉醒状态,心是敏捷活跃的,正念预先已经做好准备,要及时地“逮住”每一个当下生起的目标现象,这非常重要。所以,要避免犹豫不决,或慢半拍。

观照觉知目标的当下,一方面,要付出炽热的精进力,巴利语就是ātāpa,有了炽热的精进力,就会有警觉的、积极的、迅捷的正念。另一方面,要同步地瞄准目标,这是寻禅支的作用,寻使心导向瞄准目标。所谓的有效观照目标,就是为了要使观照觉知的心到达目标,这需要具足两个因素:

瞄准目标,同时,以炽热的精进力把心推到目标上。

反反复复地这样练习观照觉知当下生起的显著的目标,正念就渐渐地贴在目标之上,正念贴住目标,心就能够专注在目标上,定力就培育起来。通过反反复复地观照觉知身心当下生起的名法与色法现象,就能够如实知见到名法与色法的特相。观照的定律就是:目标生起,当下观照,如实知见,名色特相。如果YOGI真的想要如实地了知到名法与色法各自的特相,就要在每一个当下身心现象发生的时候,立即观照觉知。显然,要想了知名法与色法的特相,就必须要在当下目标生起的时候,如实地观照觉知。要毫无漏失地观照觉知,分分秒秒地观照觉知,不可以有间歇,不可以不连贯。

如果老是喜欢思考推理,就很难如实知见到名法与色法的特相。例如,如果一个人从来没有吃过苹果,但是,听说过苹果是一种水果,吃起来甜甜的,凉凉的,就是说,其味道是甜的,触感是凉的。如果不亲口尝尝,即使把苹果摆到面前,嘴上嘀咕着,苹果味道是甜甜的,触觉是凉凉的,反反复复地念叨,也不会真实地知道,其味道是如何地甜,触觉是如何地凉。如果咬一口苹果,咀嚼一下,尝一尝,舌头就觉知到甜甜的味道,除了有味觉,舌头上还有触觉,咀嚼的时候,就觉知到,苹果不仅滋味是甜的,还会有凉凉的感觉。这与观照的定律是类似的,在咀嚼苹果的当下,就如实地了知到了苹果的滋味和触感。在四念处内观禅修的过程中,如果在目标生起的当下,没有去观照觉知,而是去思考想象目标的样子,那就如同不去咀嚼苹果,不去品尝其滋味,而是去念叨苹果有什么滋味和触感一样,那是不会如实地了知到目标的本质实相的。仅仅靠道听途说,或阅读经典,知道一些名法与色法的特相,但是,没有在当下如实观照,就不可能如实地了知其特相。

所以,想要自己亲自了知苹果的味道,就要把苹果放入自己的口中咀嚼品尝,就是这个道理。想要如实地了知自己身心的本质实相,就要如实地观照当下生起的名法与色法现象,这需要YOGI付出炽热的精进力,同时,要瞄准和导向目标,只要具足这两个要素:炽热的精进力和瞄准目标,那么,必然会生起正念、正定。这就被称为当下观照。

内观禅修需要具足这些要素。例如,当想要握拳的起心动念生起之后,就会发生握拳的动作,动作发生的当下,就立即觉知到紧绷的特相,这些就不是通过思考想象而了知的,这些是通过如实观照之后,如实知见到了当下真实发生和存在的名法与色法。

对于刚刚开始入门学习内观禅修的YOGI,还无法做到如实知见到名法与色法的特相。例如,大家在坐着,把心放在腹部,当腹部膨胀起来的时候、腹部瘪落下去的时候,为了要如实知见到名法与色法的特相,就要紧紧地跟住膨胀和瘪落的每一个动作如实观照。当定力不足够的时候,把心放在腹部的时候,就只看到腹部的形状,腹部的形状是概念法,开始阶段,YOGI往往会看到概念法,有时候看到腹部膨胀或回落的形态,无论是形状,还是形态,都是概念法。通过反反复复地练习,持续地观照觉知腹部的上下起伏这个动作,定力提升之后,就会超越概念法,而能够觉知到紧绷,僵直,松弛等等,这些就是色法的特相,YOGI如实知见到了色法的特相。

YOGI应该要了知色法的三个方面,包括:形状、形态和特相。比如,腹部有腹部的形状、形态,人体有人体的形状、形态,腹部膨胀的状态,瘪落的状态,就是形态,人是站着还是坐着,就是形态。最初阶段,还无法觉知到色法的特相的时候,能够观照觉知到形状和形态也都很好,至少在观照觉知的当下,心是专注的,有定力的。只有当定力培育到一定程度之后,YOGI才能够如实知见到色法的特相。

依赖YOGI的不同程度的定力,最浅的、中度的、深度的定力,YOGI能够如实知见到色法的形状、形态、特相,为了培育和增强定力,YOGI只有一项工作,就是:目标生起,当下观照。这需要付出炽热的精进力,同时,心要导向瞄准目标。要记住,YOGI仅仅只有这一项工作而已。为什么?因为内观禅修不需要思考推理。如果偏向思考推理,那内观禅修的工作就会失败。内观禅修的时候,思考推理打妄想,纯粹就是在耗费时间,没有能够有效地利用宝贵的禅修时间,单凭思考,不能让YOGI在禅修时间里获得任何利益。所以,要想在禅修时间里获得殊胜的利益,必须牢记内观禅修的定律:

目标生起,当下观照,如实知见,名色特相。

YOGI除了睡觉以外,只要是在清醒的时候,都要这样保持正念,观照每一个当下的身心现象。

最初练习内观禅修,YOGI要会使用相应的名称,默默地标记目标。刚刚读幼儿园或小学的学生,要先学习大声朗读拼音字母,比如,学习英语,先要大声地念单独的字母,a,b,c,d,或c, a, t,之后,才能够连读成词汇,cat(猫)。小孩子一开始是不会默读的。内观禅修也相似,在还不熟练于观照觉知目标的习禅初始阶段,需要标记目标,当然,不要大声地念出来,而是在心里默默地标记,要练习一个目标接着一个目标地标记,这样,每一个当下,心就能够清清楚楚地观照觉知到目标,当下的心没有东飘西荡。所以,初学新人,一定不要忘记,要练习标记目标。

2015年12月03日

目标生起,当下观照,如实知见,名色特相。

大家已经熟悉这个观照定律了。目标生起,这里的“目标”非常广泛,“生起”,是指在每一个最热热乎乎的当下生起的,不是已经“生起”过去了,也不是还没有“生起”的时候,而是就在当下正在“生起”的、正在“存在”的现象。

今天要开示观照目标的方法。在最初阶段,要练习以适当名称标记目标。刚刚读书的小学生,首先要学习大声朗读单独的拼音字母,之后,再组合拼音,拼写字母。再后,才能拼读文字,朗读词组,组合句子,再之后,才能够阅读课文。小学生读书是这样一点一点地进步的。在能够熟练地阅读和理解课文的时候,就不需要再大声朗读。

YOGI在练习观照觉知目标的初期阶段,类似小学生读书时要大声地朗读拼音字母,YOGI对于自己身心内当下生起的目标现象,要练习用名称标记,当然,不是出声标记,而是在心中默默标记。这样一个目标接着一个目标地标记,就能够清清楚楚地觉知到当下的目标。最开始练习观照目标,不可以让自己“舒舒服服地”看着目标,而是要主动努力地标记目标。

“目标生起”的意思,人人都能够明白,“目标”可以换成六根门处当下生起的名法与色法,即:在“看到”、“听到”、“闻到”、“尝到”、“触到”、“想到”的当下生起的名法与色法。YOGI要懂得这样来观照觉知:

在看到的当下,观照觉知“看到”;

在听到的当下,观照觉知“听到”;

在闻到的当下,观照觉知“闻到”;

在尝到的当下,观照觉知“尝到”;

在触到的当下,观照觉知“触到”;

在想到的当下,观照觉知“想到”;

观照觉知六根门处当下生起的目标现象,就会如实知见到,在六根门处生起的名法与色法的特相。

在吸气的当下,腹部膨胀(上)起来,观照觉知“上”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在呼气的当下,腹部回落(下)下去,观照觉知“下”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在弯曲四肢的当下,观照觉知“弯曲”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在伸展四肢的当下,观照觉知“伸展”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在站立的当下,观照觉知“站立”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在坐着的当下,观照觉知“坐着”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在提起脚的当下,观照觉知“提起”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在推动脚的当下,观照觉知“推动”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在放下脚的当下,观照觉知“放下”,就会如实知见到名法与色法的特相。

在睁眼、闭眼、眨眼睛的当下,观照觉知“睁眼”、“闭眼”、“眨眼睛”,就会如实知见到名法与色法的特相。

就是这样,以此类推,对于每一个当下自己身心发生的任何动作现象,都要提起正念,如实地观照觉知并标记目标,YOGI就能够在观照觉知目标的当下,如实知见到名法与色法的特相。

每一个当下生起的目标现象,都是名法与色法因缘和合的现象,是在当下真实存在的究竟法,如果需要如实地了知这些究竟法,即:如实地了知名法与色法的特相,就需要在当下如实观照目标。

比如现在,在听到的当下,想要如实地了知这个“听到”的现象发生的时候生起的名法与色法的特相,要观照并标记:“听到、听到”,就会了知到,在耳根处,里面有能够获取声音的耳净色,如果没有耳净色,或耳净色坏掉了,就不会听到声音。此外,还有声波,声波撞击到耳净色,生起耳识,这就“听到”了。声波与耳识在耳净色处的接触,巴利语称为phassa,意思是“触”。在耳识与声波接触的当下,对于悦意的声音,会生起乐受;不悦意的声音,会生起苦受;非悦意非不悦意的声音,会生起舍受。

但是,YOGI新人通常对听到声音生起的舍受会不知不觉,却会明显地知道苦受和乐受。在听到声音的当下,观照觉知并标记“听到”,YOGI会知道,这其中发生的名法现象包括:耳识、耳触、听觉感受,这些是真实存在的名法现象,人人都会感受到,它们的生起和存在是不可否认的。声波撞击到耳净色,发生“听到”的现象,世尊佛陀开示说,声波和耳净色是色法,耳识、耳触、听觉感受是名法,“听到”这个目标的生起,是在名法与色法因缘和合之下发生的结果。

在“听到”的现象发生的时候,谁都不能够否认,有接受元素—-耳净色,以及有撞击元素—-声波的存在,无论谁想要找到什么理由说,没有耳净色,没有声音,都无法否认这个事实存在。同样地,想要否认生起的耳识、耳触、听觉感受,也是不可能的。这些名法现象是实实在在地存在和发生的。

世尊佛陀开示说,为了如实知见到这些真实存在和发生的名法与色法,就要在听到声音的当下,如实观照觉知并标记“听到、听到”。但是,要注意的是,观照的方法要正确。在听到声音的时候,不要专门地去寻找耳净色、声波、耳识、耳触、听觉感受,而是把“听到声音”作为整体来观照,并标记“听到、听到”即可。不要在听到声音的时候,去分析思考:这些是什么?这些是怎么发生的?为什么会发生这些现象?……等等问题。如果心中生起这些疑问,就失去了在当下观照觉知“听到”这个目标的机会,思考的时候,声音已经发生过去了,因为名法与色法是在快速地生灭的,当下错过了观照觉知,过后去才去找,它早就不存在了,这类似于“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”。

像现在这样密集禅修,是为了如实知见到当下发生的名法与色法现象的本质实相,并非是要成就思想家。有些人酷爱分析思考,认为只有分析思考才会获得智慧,有这种习惯的不乏其人。这在其他世间领域也许是需要的。但是,现在大家是在对自己的身心现象进行研究,在做“自我研究”,世尊佛陀开示说,这是最亲近自己的研究,要杜绝思考推理。

听到声音的当下,观照觉知并标记“听到、听到”,在这个当下,真实发生存在的法包括有:耳净色,声波,耳识、耳触、听觉感受。

为了要能够如实地了知到这些真实发生和存在的名法与色法,就要在听到声音的当下,进行整体性的观照觉知并标记“听到、听到”。这样进行整体性的观照,定力很容易就培育起来,并会开发出内观智慧。打比方来说,要看清楚一个人的五官,就要先看整张脸,而不是把某个五官之一单独地挑选出来看,应该是要把整张脸当做整体,面对面地一眼看上去,一直专注地看整张脸,就能够知道整张脸是什么样,再继续专注地看:

有时候,眼睛落在额头上,那就看清楚了额头;

有时候,眼睛落在鼻梁上,那就看清楚了鼻梁;

有时候,眼睛落在脸颊上,那就看清楚了脸颊;

有时候,眼睛落在嘴唇上,那就看清楚了嘴唇;

有时候,眼睛落在下巴上,那就看清楚了下巴。

把整张脸作为整体目标去看,眼睛就会瞄到五官的部分,近距离地、专注地观察整张脸,很快就知道了各个五官的模样。同样地,专注地观照觉知“听到声音”这个现象,就能够分别地、清清楚楚了知到:

有耳净色存在,声音就是在这里听到的,声波在这里撞击之后,耳识生起了,声波与耳识在耳净色这里接触了,了知到这是耳触,有的声音听上去是好听的,有的是不好听的,这就是听觉感受。如此,整体地观照觉知“听到”的现象,就能够如实知见到当下生起的名法与色法:

观照觉知的心落在声波上,就了知到有声波(色法),声波在撞击耳净色(色法);

观照觉知的心落在耳根处,就了知到耳净色的存在。

最终,YOGI就如实知见到,听到声音的当下,其中发生的都是哪一些显著的名法与色法。

刚刚练习观照觉知的时候,还没有内观智慧,经过反反复复的习禅,YOGI就会知道,当下生起的有哪些色法,哪些名法。这需要使观照的心时时刻刻地专注在目标上,紧紧密密地观照觉知,当心获得了清净的时候,就能够清清楚楚地知道,这是色法,那是名法,名法与色法不会再混淆。在此之前,即使还分不清楚名法与色法,但是,为了防止烦恼在进入心里,就要在一听到声音的时候,即刻标记“听到、听到”,知道自己听到了声音,首先已经提起了正念,正念保护了心,以免会生起烦恼,在正念的保护下,心就不会对悦意的声音生起贪爱,也不会对不悦意的声音生起嗔恨。

在听到声音的当下,避免让贪爱和嗔恨生起是非常重要的。所以,听到声音的当下,要立即提起正念,整体地观照并标记“听到、听到”,正念持续不断,心就获得了清净。这就是获得心清净的方法,YOGI知道这一点是非常重要的。

昨天就说过,在听到声音的当下,就要马上观照觉知,这需要付出炽热的精进力,炽热的精进力是需要永远地严阵以待的,心要一直活跃警觉,反应迅速,不可以磨磨蹭蹭,慢慢悠悠。这是非常重要的一点。为了使心一直处于警备状态,YOGI丝毫不可以放逸怠慢,懒懒散散。这相当重要。如果慢半拍,目标生起的当下,并没有观照觉知到它。

只要在一听到声音的当下,立即警觉,激发精进力,正念就提起来了,心不再到处飘荡,就有了定力。炽热的精进力保护了心不被烦恼污染。为了避免懒惰放逸,就要持续地付出精进力,以使正念能够持续地保持;正念保护了心清净,使烦恼没有机会进入心识之流,心安住于正念的保护之下。持续的刹那定培育起来的时候,就消除了掉举。那么,在观照觉知听到声音这个现象的时候,当下激发出了炽热的精进力,培育了念力和定力。心识之流中生起了这些善法,就获得了心清净。

这就是善心的培育,当清净的善心生起的时候,那些本来在心散乱的状态下可能生起的贪、嗔、痴等等的烦恼,就不再有机会生起了;贪、嗔、痴在善心生起的时候,自然地熄灭了。这是目前正在修习四念处内观禅修的YOGI们,在如实观照目标的当下所获得的利益。那些本来是缠缚在心中的烦恼,因为练习观照觉知,正念就先入为主地替代了这些烦恼生起,使缠缚性烦恼失去了缠缚的机会,没有机会在心中猖獗作乱。反反复复地训练观照觉知,并标记“听到、听到”,清净的心反反复复地生起,这就被称为善心的培育,被称为内观禅修。

就如同持戒能够消除违犯性烦恼一样,在听到声音的当下,激发精进力,提起正念,培育起定力的时候,原本由于缺乏精进力、正念、正定而缠缚于心中的烦恼,就不再缠缚在心里,这些烦恼就是在观照觉知目标的当下熄灭了、消除了,这被称为保护。能够保护心清净是非常重要的,就好像人们要保护身体健康,以预防身体疾病,保护健康清净的心态也是一样重要的。

听到声音的当下,观照觉知“听到、听到”,就能够事先预防贪欲和嗔恨等烦恼的生起。但是,观照觉知的过程中不会万无一失,在偶尔地忘失正念的时候,贪、嗔、痴可能会生起。大家知道,预防疾病当然好,但不能保证疏而不漏,一旦生病怎么办?一旦生病了,就要马上治疗。同样地,一旦因为丢失了正念观照,生起了贪、嗔、痴的时候,就要马上警觉起来,立即提起正念观照,无论是贪心,还是嗔心,马上提起正念观照之后,烦恼就消除了。对烦恼的预防和治疗就要这样双管齐下。

这是在听到声音的时候,通过整体地观照觉知并标记“听到、听到”,一方面,如实地了知到其中发生和存在的名法与色法现象,一方面,还预防了烦恼生起,等于在当下消除了烦恼。同样地,在看到景物的当下,有眼净色生起,有可见目标存在,这些是色法,“看到”的当下生起的眼识、眼触、视觉感受是名法。

YOGI要在每次一看到目标的时候,就立即观照觉知并标记“看到、看到”,将能够明显地了知到这些名法与色法的生起、存在。要练习标记“看到、看到”,要把它作为一个整体来观照觉知。

同样地,在闻到气味时候,因为有鼻子,才能够闻到气味,气味跑进鼻子里面,有鼻净色,气味撞击到鼻净色,通过鼻触,生起鼻识,对好闻的气味会生起乐受,对不好闻的气味会生起苦受,这就是在闻到气味的时候,当下生起和存在的名法与色法,要想如实了知这些法,就要把“闻到气味”作为整体目标来观照,要在一闻到气味的当下,立即观照,因为正念先入为主了,对于好闻不好闻的气味,就不会生起贪爱或嗔恨,就算是偶尔地漏失了观照觉知,而生起了贪、嗔、痴的烦恼,也应该警觉地、精进地提起正念,观照觉知生起的烦恼,这样,通过精进地观照觉知,能够一边预防烦恼生起,一边治疗了刚刚生起的烦恼。

在吃饭喝水的时候,名法与色法现象时时刻刻都在发生。舌头上有舌净色,无论固体还是液体的食物,都有各种味道,在咀嚼食物的时候,这些酸、甜、苦、辣、咸、淡的味道接触到舌净色,专注地观照,就会觉知到食物的味道,生起舌识,舌触,和味觉感受,尝到喜欢的味道,生起乐受,尝到不喜欢的味道,生起苦受。在咀嚼食物的当下,名法与色法就是这样生起和存在的。YOGI要这样如实地观照,在尝到食物味道的时候,观照觉知并标记“尝到、尝到”。

人的身体有血有肉的地方,都有身净色,没有血肉的地方没有,比如,头发,指甲这些地方就没有身净色。能够撞击身净色的色法只有三大元素,地界的硬、软,粗、细,火界的冷、热、温暖,风界的僵直、紧绷、震动,这些元素在身体里面和外面都有。

身净色接触到硬,身识生起,知道是硬的;

身净色接触到软,身识生起,知道是软的;

身净色接触到粗糙,身识生起,知道是粗糙的;

身净色接触到细滑,身识生起,知道是细滑的;

身净色接触到热,身识生起,知道是热的;

身净色接触到凉,身识生起,知道是凉的;

身净色接触到僵直,身识生起,知道是僵直的;

身净色接触到紧绷,身识生起,知道是紧绷的。

身识就是这样了知到了色法的特相,色法与身净色撞击的当下,身识、身触、触觉感受同时生起,对喜欢的生起乐受,对不喜欢的生起苦受,这些是一系列的名法的集合。为了要如实地了知身体在接触目标的当下,所生起的一系列的名法与色法有哪些,就要在身体动作发生的当下,如实观照。

例如,如实观照弯曲伸展四肢、身体的前倾后仰、脚的提起、推动、放下等等所有身体的动作,要在身体动作发生的当下,精进地、紧紧密密地跟踪观照觉知当下的动作。就算是在观照身体动作的当下,还不能够如实知见到生起和存在的名法与色法,但是,这样观照,正念提起来了,那些由于心散乱而会生起的烦恼就不会生起,正念保护了心,使缠缚性烦恼不会生起。

同样地,当心东飘西荡的时候,心掉举散乱的时候,当下会生起一系列的显著的名法与色法。即使当下前五门,即:眼、耳、鼻、舌、身,没有接触到目标,在妄想纷飞的时候,闭着眼睛也会看到、听到、闻到、尝到、触到这些目标,这些在心识之流里面的法尘,是通过撞击意门,而生起意识,使得自己感觉好像是在看到、在听到、在闻到、在尝到、在触到了这些目标。无论是善的,还是不善的,当意识到自己有这些妄念生起的时候,都要如实地观照:

好像是看到的,就标记“看到、看到”;

好像是听到的,就标记“听到、听到”;

好像是闻到的,就标记“闻到、闻到”;

好像是尝到的,就标记“尝到、尝到”;

好像是触到的,就标记“触到、触到”。

以上是根据世尊佛陀的开示,为大家简要地讲解了观照六根门处当下生起的目标的方法。但是,YOGI新人在最初习禅的时候,还是不能够在每一次看到、听到、闻到、尝到、触到、想到的当下,进行如实观照。对于YOGI新人,还有比较简单的入手的方法,就是从容易观照的显著的目标开始练习。色法是最显著的,YOGI新人比较容易观察到,对于身体接触到的色法,是最容易入手观照的。现在大家学习在坐禅的时候如实观照腹部的膨胀(上)、瘪落(下),就是符合经典开示的方法:

Yathāpākaṭaṃ vipassanābhiniveso

这句开示的意思是,刚刚开始入手修习内观禅修的YOGI,要在当下生起的众多的目标中,以观照觉知最显著的目标为入手处。

2015年12月05日

昨天已经适度地展开讲解了这个观照定律:

目标生起,当下观照,如实知见,名色特相。

目标生起,是指自己身心内当下生起的任何显著的目标,包括:看到,听到,闻到,尝到,触到,腹部上、下,坐着,站着,弯曲、伸展肢体,弯腰、侧身,提起脚、推动脚、放下脚,以及各种小动作:睁眼、闭眼、眨眼睛,等等这些大大小小的目标。今天,还需要更加进一步地讲解如何观照这些业处。

所谓目标生起,就是名法与色法现象生起,比如,现在大家听到了声音,“听到声音”的当下,生起的目标现象就是色法和名法,其中,耳净色是接受元素,耳净色一直在生起,声波撞击在耳净色处,当下的声波是生起和存在的,这是非常显著的现象。声波是撞击元素,声波每次撞击在耳净色,耳识就生起,声波与耳识的接触就是耳触,对悦意不悦意的声音生起的乐受、苦受,是听觉感受,这些是同生元素,如此,“听到声音”这个现象发生了。世尊佛陀开示说,要在听到的当下,如实地观照觉知“听到、听到”,就能够如实知见到这些色法现象和名法现象,当然,还有其他一些不显著的名法与色法伴随着这些显著的名法与色法同时发生着。

世尊佛陀开示说,要把“听到”这个现象作为整体来观照觉知,在观照觉知“听到、听到”的时候,上述的显著的名法与色法现象就会被如实地觉知到。当然,与其同时发生和存在的,还有其他不能够显著地被觉知到的一些名法与色法。如果能够如实地觉知这些显著的名法与色法现象,实际上,那些同时发生的不显著的名法与色法也可以算是被了知到了。YOGI懂得这一点是很重要的。今天,要继续给大家开示接受元素、撞击元素、同生元素。

很多人小时候接触过火柴,火柴杆的一头粘有易燃涂料,火柴盒的两边也涂着易燃涂料,点火的时候,以有涂料的火柴头滑擦火柴盒上的涂料,“嚓”地一下,就点出火来了。这其中,火柴盒上的涂料,就是接受元素,值得注意的是,没有涂料的地方,或者在普通木板上,是很难擦出火来的,只有涂上易燃涂料,才易于擦出火来。火柴头是撞击元素,擦出来的火就是同生元素。在火柴头没有撞击火柴盒的时候,火没有生起,既不在火柴头上,也不在火柴盒上,为了要点火,需要用火柴头滑擦火柴盒,这是点火的因缘,点火的因缘具足了,才能够点起火来。同样道理,六根门处由于因缘和合而生起的名法与色法,其中有接受元素,撞击元素,和同生元素。YOGI可以用火柴点火这个比喻,帮助自己理解和明白,自身六根门处名法与色法现象是如何在当下发生的。

根据观照定律:“目标生起,当下观照,如实知见,名色特相。”假如观照觉知并标记目标“听到、听到”,就是“听到生起,当下观照,如实知见,名色特相。”听到声音这个现象发生的时候,耳根里面有耳净色生起,所有声波撞击在耳净色,就听到了声音,这时候,耳识、耳触、听觉感受同时生起,这其中,耳净色是接受元素,声波是撞击元素,耳识、耳触、听觉感受是同生元素,悦意的声音,就感觉好听,不悦意的声音,就感觉不好听,在听到的当下,生起的名法集合里面,耳识、耳触、听觉感受是最显著的。在没有投入禅修之前,先学习了解熟悉这些教理知识是必要的。

如果在听到声音的当下,如实观照“听到、听到”,会觉知到这些接受元素、撞击元素、同生元素是非常显著的;

如果声音响过之后,慢半拍之后去观照,那就不再明显;

如果声音还没有响起来,则无法去观照觉知不存在的现象;

因此,必须要在听到声音的当下,同步地去观照觉知“听到、听到”。大家一定要明白这一点。

这就好比看闪电,要在闪电正在闪的时候观察,就会看到:闪电在闪的时候,忽然天空发亮了,闪电是有颜色的。如果闪电闪过了,那就无法直接看到闪电的颜色和光亮;如果还没有打闪电,预先也无法直接看到。必须是在闪电正在打的时候,才能够直接看到。看到闪电时,它闪一下之后就消失了,闪电闪的时候天空亮了一下,之后又暗下来,观察者于是能够了知闪电的特相。此外,还看到了闪电的形状,或许是弯曲的,或许是像带枝杈的树枝,或许是圆圈形状,等等。这些都是闪电的特相。包括:打闪电的位置,闪电是有光亮的,闪电的光亮是有形状的。知道了其中一个特相,就算是看到了闪电。所以说,想要知道闪电的光亮,想要知道闪电的特相,就应该在打闪电的当下去观察。

这个比喻使我们理解,必须要在听到声音的当下观照觉知。在听到声音的当下,观照并标记“听到、听到”:

观照的心到达耳根的时候,就了知到声音是在耳根处听到的;

观照的心觉知到声音的时候,就了知到那是被听到的声音;

观照的心到达耳识的时候,就了知到声音是由耳识识别到的;

同时,还能够了知到声音和耳识的接触就是耳触,有的声音是悦意的,有的声音是不悦意的,这是听觉感受。

在听到声音的当下,如实地观照,就能够如实地了知到以上现象其中的一部分。当然,如同观照闪电一样,每一个当下是无法能够了知到全部的名法与色法现象的。

如果说在心中思考打闪电的样子该是怎样的,就不会了知到真实的闪电的光亮,也不知道闪电的位置,也不知道闪电的形状。所以,要在天空中正在打闪电的当下,专注地观察,自己就亲眼看到了闪电。同样地,要在听到声音的当下,以四念处内观禅修的方法,使心专注于观照“听到、听到”,这时候,心没有东飘西荡,而是非常专注地在听声音,仔细分析一下这个当下心的状态,就能够了知到,当下没有生起想要什么的贪欲,也没有感到沮丧生气或愤怒。贪和嗔是污染心的罪魁祸首,在听到声音的当下,观照觉知“听到、听到”,心是专注而有定力的,排除了贪和嗔,心非常清净,这被称为善心的培育。

YOGI反反复复地练习观照,最后,就可以在听到声音的当下,觉知到接受元素、撞击元素和同生元素这些元素其中的某部分。以整体观照的方法,在听到声音的当下,观照听到声音这个现象,就能够如实地了知到当下生起的名法与色法现象。仔细地分析,这个当下发生和存在的有:

耳朵里面的耳净色,耳净色在耳朵里面以集合的色法形式生起;

被听到的声音;

它们是最显著生起的两种色法,与此同时,还生起了三种名法:耳识、耳触和听觉感受。

在巴利语中,这些名法与色法被称为dukkha sacca,意思是:苦谛。如果想要如实知见苦谛,就不要在听到声音的时候,在心里面思索,这是接受元素,这是撞击元素,这是同生元素。不应该去寻找个别的目标,而是要把“听到声音”这个现象,作为整体去观照觉知,以整体去观照,就能够自然而然地了知到,哪个是接受元素,哪个是撞击元素,哪些是同生元素。

就像打闪电的比喻,打闪电的时候要抛开其他特相而个别地去看某一个特相是不可以的。观察闪电只可以整体地观照,整体地去看打闪电,就能够知道打闪电的位置,知道闪电的光亮和闪电的形状。一下子可以知道其中某些特相的。这三种特相是同时发生的,只要观察到其中之一,其他的就算是看到了。同样地,听到声音的当下,整体地观照觉知“听到、听到”,就算是在尚未开发出内观智慧的时候,能够专注地观照并标记“听到、听到”,心就没有东飘西荡,当下的心都是具有定力的。

为了能够在一听到声音的时候,就能够迅速地观照觉知到目标,必须要事先有所准备,心要能够时时刻刻地、精进地提起正念。精进力与懒惰是对立法,懒惰是不善法,是不善心所,为了防止懒惰,就要积极努力地精进观照,精进是善法,它伴随着清净的心。精进力能够预防懒惰生起,精进力一生起的时候,正念就能够贴上目标,因为有精进力,正念的心是不会脱离目标的,正念的心就贴住在“听到、听到”这个现象上。

这时候,心就安安稳稳地落在“听到、听到”上面,不再掉举散乱,心平平静静地安住于目标之上,这被称为正念,正念预先防御了烦恼污染进入心里,正念贴住了目标,心稳住了,就不会东飘西荡,这在巴利语中称为avikkhepa samādhi,意思是:无散乱定,就是心消除了掉举和散乱之专注状态。

在这种专注状态,心没有发生掉举,没有忧虑,心中生起的是精进力,念力,定力,它们是同时生起的善法,假如事先没有储备好精进力,没能够提起正念,没有正念,心就不会专注在目标上,没有专注力的心就是散乱的、掉举的。但是,当心中同时生起了精进力、念力、定力的时候,清净的心就一股脑儿地生起了,如果一秒钟生起了一次清净心,那一分钟就生起了60次清净心;如果两秒钟生起了一次清净心,那一分钟就生起30次清净心。在专注观照觉知目标的当下,必须有寻禅支的帮助,即:在一听到声音的时候,心就要马上导向“听到”这个目标现象上面。

心瞄准目标、导向目标,就是寻禅支的作用,由于正寻(正思维)把心导向了目标,心就消除了欲乐思维,消除了恼害思维,消除了嗔恚思维。恼害思维就是想着要祸害他人;嗔恚思维就是想着要折磨、欺负他人。清净的正寻,是禅支之一,是寻禅支。

四念处内观禅修的方法,就是如上述所说,在每一个目标生起的当下,观照觉知目标的心需要具足禅定力,禅定力就是:精进力、念力、定力,同时,在禅支方面还需要有寻禅支,使心瞄准、导向目标。观照觉知当下生起的目标就是YOGI的工作责任。

目前来说,YOGI在密集禅修状态下,非常重要的是:要首先激发出炽热的精进力,精进力要一触即发。一旦生起了显著的目标,就要立即把心推到目标之上,时时刻刻都需要激发精进力。缺少了把心推向目标的力量,心就不会到达目标,如果推力太弱的话,心就没有能够扎扎实实地到达目标之上;如果太心急而用力过猛,心就有可能会从目标之上滑下来。

因此,平衡的精进力产生适当平衡的推力,能够把具足正念的心恰到好处地推到目标上,此外,瞄准目标也是非常重要的,就是需要寻禅支,把心导向目标,使心专注在目标上。巴利语vitakka的意思是寻思,寻思就是把心导向目标;巴利语jhāna的意思是禅那定,禅那定是心专注于所缘。

班迪达大长老小的时候玩过弹玻璃球,为了要把玻璃球弹到洞里面,需要反反复复地练习,弹球时需要用力弹球,仅仅用力弹球,对不准洞口还不行,必须还要瞄准方向,就这样,一边瞄准,一边用力弹球,要反反复复地练习,技能熟练之后,就能够瞄准得不歪不斜,用力也要不多不少,恰到好处,这样,手上的玻璃球一弹就能够进入洞里,这时,就伺守住了目标,这如同是伺禅支,就在玻璃球伺守住目标的时候,弹球的人立即感到非常欢喜,会欢呼雀跃,感到了满意和高兴,生出了欢喜心,就会感到非常快乐,这些都是自然而然地发生的。

这个弹玻璃球游戏的比喻说明,在观照觉知当下生起的目标的时候,要使观照的心进入目标,需要适当的推力,就是需要精进力,同时,还需要导向瞄准目标,这是寻禅支;心到达目标之后,还要能够摩擦住目标,这是伺禅支,心扎扎实实地贴住了目标的时候,就会感到非常满意欢喜,这种欢喜不是故意做作出来的,是如同玻璃球击中了目标而自然地欢喜起来,并感受到快乐。

YOGI就要这样练习观照觉知目标。每当目标一出现的时候,就要立即瞄准目标,把心推向目标,目标一出现的时候,就要立即瞄准目标,把心推向目标,这样反反复复地地练习,就会养成观照觉知目标的习惯,观照觉知的心能够与当下的目标同步发生,这时候,使人意想不到的喜悦自然而然地充满身心,YOGI会体验到非同一般的殊胜的快乐。这就是人们说的法喜充满。当然,没有恭恭敬敬地习禅的人,就不能够保证会法喜充满。

对于那些没有在恭恭敬敬地习禅的人,对于那些不懂得每一次的如实观照都有无穷的价值利益的人,是无法保证他能够生起法喜的。对法缺乏恭敬心的人,坐禅的时候会坐不稳,老是要换腿,动来动去,还会睁开眼睛,左看右看,这种类型的YOGI,无法能够保证他体验到法喜。对于那些能够恭恭敬敬的、细致认真的、懂得珍惜佛法是无价之宝的习禅人,就可以保证他们很快就法喜充满。

现在来到禅修中心参加密集禅修的人,年龄都是成熟的大人,也应该是贤善之人,大家既然是从远方来到这里,就是来做客的,作为客人,就有客人的本分,行为举止要安安静静,这很重要。特别是,现在大家来学习内观禅修,就要随众而行,要遵守纪律要求,要看多数人都是怎么做的,大家在坐禅的时候,都没有睁着眼睛左看右看,而是安安静静地坐着。如果没有跟多数人一样循规蹈矩,而是我行我素地为所欲为,显然,这样的YOGI就没有做到恭恭敬敬地习禅。大家都要小心注意这一点。那些老是东张西望,喜欢察言观色的YOGI,就表现出了不珍视佛法的态度,也不懂得实践佛法是会带来无上的利益的。

在战场前线的士兵,要听从军官的指挥,敌人那边如果在进攻,这边指令说,“卧倒”,那就要卧倒;如果听到口令说,“瞄准”,那就要瞄准;听到口令说,“射击”,那就要射击;士兵必须服从口令,要非常警觉敌情,严阵以待。如果没有警惕性,随心所欲地我行我素,就容易被对方敌人的子弹击中。作为YOGI,也是同样地要会听话,真正想要获得殊胜的禅修利益的话,就要认认真真地按照禅师教导的方法,恭恭敬敬地习禅。假如不乐意听话,随随便便,一想换腿的时候就换腿,一想动的时候就动一动,这显然地表明了自己对实践佛法并没有恭恭敬敬的态度。

一个在战场上不服从指挥的士兵,很快就会被敌人射击的子弹打中。大家可不应该做这样的士兵。处于一个同住的环境里面,就应该统一遵守规章制度,这非常重要。大家都会尊重那些严格认真地遵守纪律的人。一个人恭恭敬敬地按照规章制度行事,很快就会获得“遵纪守法”的利益。

班迪达大长老为了促使YOGI们恭恭敬敬地习禅,以在前线作战的士兵的比喻,一丝不苟地在提醒大家。在听到声音的当下,如果真的恭恭敬敬地付出炽热的精进力,全心全意地观照觉知“听到、听到”,那么,即使听到悦意的声音,贪爱不会生起,听到不悦意的声音,恼怒烦躁也不会生起。在听到声音的当下,如实地观照“听到、听到”,即不会生起贪心,也不会生起嗔心,烦恼没有机会生起,这就是YOGI能够做到如实观照当下生起的目标现象之后所获得的殊胜利益。这种远离了贪、嗔、痴等等烦恼污染的心,就是清净的心,心获得了清净,就是禅修的进步表现。

刚才简单地开示了在听到声音的当下,如果恭恭敬敬地、细致认真地、毫不迟疑地观照觉知并标记:“听到、听到”,就远离了由于听到声音可能会生起的各种烦恼,心就获得了清净。同样地,

在一看到影像的时候,就要在当下立即观照,并标记“看到、看到”;

在一闻到气味的时候,就要在当下立即观照,并标记“闻到、闻到”;

在一尝到滋味的时候,就要在当下立即观照,并标记“尝到、尝到”;

在一触到物体的时候,就要在当下立即观照,并标记“触到、触到”;

在一伸展四肢的时候,就要在当下立即观照,并标记“伸展、伸展”;

在一弯曲四肢的时候,就要在当下立即观照,并标记“弯曲、弯曲”;

在腹部一起(上)的时候,就要在当下立即观照,并标记“上、上”;

在腹部一伏(下)的时候,就要在当下立即观照,并标记“下、下”;

如果心开始思考打妄想了,就要在一发现心跑掉了的时候,就要在当下立即观照并标记“妄想,妄想”。

YOGI必须要懂得并练习这样的观照方法。YOGI还要知道,在练习观照的当下,要激发精进力,要瞄准目标,这两点永远缺一不可,这非常重要。所以,事先就要蓄势待发,要有所准备。如同做工作,没有做好准备,工作就很难做好。

现在大家既然具足了殊胜的因缘来参加密集禅修,YOGI们就要忍耐得住,要意志坚强,遇到了困难障碍,例如身体的疼痛等等,要能够忍耐,不要一痛就动,不要翻来覆去地坐不稳。

愿YOGI们以坚韧的毅力,顽强地忍耐最初的疼痛,克服各种障碍!

最后,班迪达大长老郑重地敦促大家,如果按照教导的方法精进地习禅,在短短几天时间里,大家就能够获得禅修的利益。所以,大家恭恭敬敬地对待禅修的工作,是非常重要的。

2015年12月06日

为了使来自全世界各地的YOGI们,学习掌握一些教理常识;同时,为了使大家在实际观照觉知当下生起的目标的时候,能够如实知见到在目标所在之处真实地在发生和存在的名法与色法,班迪达大长老在过去几天开示了最简单的方法和观照定律,大家对此应该已经很清楚地了解了。

YOGI们已经明白接受元素、撞击元素和同生元素等等这些名相与教理。班迪达大长老还给大家分析了这些元素在所观照的目标之中是如何发生的。但是,作为YOGI新人,最初习禅的过程中,在看到、听到、闻到、尝到、触到、想到等等六根门处目标生起的当下,还不能够如实地观照到这些分别生起的接受元素、撞击元素和同生元素。

在上学读书的时候,学生都是从最简单基础的知识开始学习。同样地,在学习四念处禅修的初期,YOGI也是从最容易观照的、最基本的目标现象开始练习观照觉知。巴利经典里面有开示说:

Yathā pākataṃ vipassanā abhiniveso

意思是,最初修习内观禅修,心要倾向于观照觉知显著的目标。

大家现在就是要根据这个原则来习禅。今天,进一步地为大家讲解这句经典开示。

作为YOGI,就要如实地观照每一个当下自己身心内生起的名法现象与色法现象。因为在正念观照,就避免了心散乱掉举、东飘西荡。为了要能够如实知见每一个当下真实地生起和存在的名法与色法现象的本质实相,就需要大家按部就班地从基础开始,一步一步地开发增长内观智慧。

在名法与色法目标现象之中,色法现象比名法现象更加粗略明显,所以,YOGI新人要首先练习观照色法现象。在色法现象之中,最基本的色法是四大元素,包括地界、水界、火界、风界,以及其他依附于四大元素而存在的其他所造色法,在这些色法之中,首先应该去观照觉知最显著的色法—-四大元素。

在四大元素之中,风界的特相包括:紧绷、僵直、震动、移动,这些特相比地界、水界、火界的特相更加显著,所以,大家首先要练习观照觉知风界。这样就符合了经典所开示的内观禅修的原则:

Yathā pākataṃ vipassanā abhiniveso。

即:最初修习内观禅修,心要倾向于观照觉知显著的目标。

依据这个原则,今天就从观照觉知腹部的上下起伏开始来讲解。

在《大念处经》里面,首先开示了ānāpāna这个业处,即:出入息念。但是,在总说部分,最先开示的是,有关色法的观照;在广说部分,先开示了出入息念;之后,在后面各章节部分,还详细开示了对五蕴的观照,以及发、毛、甲、齿、皮等等32分身不净观的修习。《大念处经》既开示了止禅的修习,也开示了观禅的修习。目前,YOGI们不是来修习止禅的,YOGI们现在要修习的是结合了观禅的samatha(发音:萨玛它,意思是:寂止)。所谓结合观禅的samatha(寂止),就是使心专注于观照觉知当下身心真实生起和存在的目标现象的本质实相。YOGI们事先懂得这一点、是非常重要的。

当然,修习出入息念,以修习止禅的方法到达禅那,以禅那定为基础,再进一步地修习观禅,可以开发、增长内观智慧。但是,我们的恩人导师马哈希西亚多济教导的内观禅修的基本方法,是从如实地观照觉知在呼吸的时候,腹部发生的紧绷、僵直、松弛、移动等等可触知到的风界的特相开始练习。因为风界的这些特相更加显著,所以,马哈希西亚多济将观照腹部上下起伏定为在坐禅时YOGI应该观照觉知的主要目标。现在,大家依然在按照这个方法习禅。今天,将为大家讲解如何观照腹部上下起伏这个目标。

在《大念处经》以及各类注疏中,确实没有直接具体地提到腹部上下起伏;但是,随着呼吸动作,空气的进入、排出,腹部会膨胀起来、瘪落下去,这毋庸置疑是十分明显存在的现象,谁都不能否认它。

随着自然的呼吸,提起正念,把心专注在腹部,就会觉知到紧绷、膨胀,紧绷、膨胀在不断地生起。在语言上,我们说它是腹部的上、下,起、伏,而从本质上来说,就是移动、震动、紧绷、膨胀等等风界的特相。在吸气的时候,腹部膨胀起来,观察这个过程,谁都无法否认,风界的这些特相,即:色法的这些特相,是在吸气当下真实地发生和存在的。

对于这些真实发生和存在的色法,YOGI应该如实地观照觉知。至今为止,已经有不可计数的禅修者,通过如实观照腹部上下起伏这个目标,精进力、念力、定力和内观智慧都获得了令人赞叹的开发增长。这些内观智慧已经达到满意程度的YOGI们,其中没有人批评说:如实地观照腹部上下起伏,是独出心裁的一套方法,非经典里面的教导。

虽然腹部上下起伏不是经典中直接开示的业处之一,但是,YOGI们都承认,腹部的上下起伏与出入息是互相关联的。对于真实存在的、显著的目标现象,就要如实观照。显然,腹部上下起伏这个目标,并非是不存在的、并非是凭空观想出来的。这一点YOGI们要明白。

经典有相关开示说:cakkhumanto passanti,意思是:具眼者如实知见。那么,反过来的意思就是,不具眼者为盲人。这里的眼,并非指肉眼,而是指智慧眼,实际上这句话的意思是:

具慧眼者,具足如实知见目标的本质实相的能力,甚至洞察到极其微细的目标现象的本质实相。

世尊佛陀本人的一句著名的开示是:

bhūtaṃ bhūtato passati。

Bhūta的意思是因缘和合而发生的事物。因缘和合而生起的事物,就称为bhūta。巴利语的解释是:yathārahaṃ paccayehi jātattā。

意思:在相关的因缘和合之后,生起的事物。

显然,这意思已经很清楚,是指相关因缘和合之后生起的真实存在的事物,并非是心中想象造作出来的、不存在的目标。世尊佛陀用这一个巴利词汇bhūta,用来明确说明,其含义是:因缘和合之下真实发生和存在的事物。

有肺的众生,需要呼吸才能够生存,因为能够呼吸,所以才生存;如果不呼吸了,就死了。就算还没死,不能呼吸的时候是非常难受的。所以,有肺的众生需要呼吸。吸气的时候,腹部就自然膨胀起来,紧绷、僵硬、移动就会生起,这些是可被触到的风界的特相,是色法。

呼气的时候,气体排出体外,腹部瘪落收缩下来,就自然地会觉知到腹部的放松、松弛、松软。这些特相,无论是紧绷、僵硬、移动,还是放松、松弛、松软,都是风界的特相,是在呼吸的时候真实地发生和存在的。这些目标现象的生起,都不是无缘无故的。

呼吸的发生,是因为想要吸气,才会吸气;想要呼气,才会呼气。如果没有相关想要呼吸的心动念,不会发生呼吸的现象。如此追根究底地知道了这个原因之后,就会确确实实地相信:是因为一个接着一个想要吸气的心动念发生了,吸气的动作才连续发生,是因为吸气发生了,腹部就膨胀起来;是因为一个接着一个想要呼气的心动念发生了,呼气的动作才连续发生,是因为呼气发生了,腹部就瘪落下来。这些是教理知识,也是事实存在,YOGI应该预先有所了解和领悟。

因此,腹部的上下起伏不是无缘无故地发生的,而是上述这些因缘和合之后生起的色法现象,我们再看看生起的色法是什么。

经典开示说:paramatthato ca vijjamānattā。

意思就是:在当下面对面地看到的,以自己的智慧看到的。而不是通过思考、想象造出来的。Vijjamāna的意思是,在当下存在的,不是指过去存在的,也不是指未来将会存在的,是指现在正在发生的。这就称为bhūta,意思是:就在当下,由因缘和合之后,发生存在的真实法。Bhūta是世尊佛陀使用的巴利词汇。

所以说,腹部的上下起伏过程中生起的显著的风界的特相,与身体所做其他动作之后生起的色法特相一样,都是真实发生和存在的色法,这包括:身体内生起的的硬、软、溶化、粘合、潮湿、干燥、热、冷、温暖等等特相,以及“看到”、“听到”、“闻到”、“尝到”、“触到”、“想到”的当下显著生起的名法与色法现象,这些都是究竟的、真实存在的法,内观禅修就是要如实观照当下发生的、究竟的、真实存在的法。YOGI需要了解这些教理常识。

YOGI需要观照觉知这些当下发生的、究竟的、真实存在的法。那么,如何进行观照觉知呢?

世尊开示说,bhūtato,意思是,按照其真实发生的样子,按照其真实存在的样子,如实观照。

如果腹部膨胀起来,就如实观照觉知“上(膨胀)”;

如果腹部瘪落下来,就如实观照觉知“下(瘪落)”;

如果是硬,就如实观照觉知“硬”;

如果是软,就如实观照觉知“软”;

如果是热,就如实观照觉知“热”;

如果是冷,就如实观照觉知“冷”;

如果是弯曲,就如实观照觉知“弯曲”;

如果是伸展,就如实观照觉知“伸展”;

如果是提脚,就如实观照觉知“提脚”;

如果是推脚,就如实观照觉知“推脚”;

如果是放脚,就如实观照觉知“放脚”。

YOGI还要练习标记目标。按照其本来的样子,如实标记目标,不符合的名称,不应该使用。腹部膨胀起来(上)了,就标记“上”,腹部回落下去(下)了,就标记 “下”。YOGI应该如实观照,如实标记。

习禅初期,首先要让心安稳下来。身体的主要威仪有四种:行、住、坐、卧。这其中,采用坐姿最容易使心安稳下来。这一点YOGI要明白。

这样的远离人群、安安静静的禅修中心,是YOGI应该选择密集禅修的理想之处。来到禅堂后,在坐禅的时间就要练习坐禅。首先,在自己的位置上坐下去,把腿要盘起来,YOGI不需要双盘或单盘,要避免把腿勒得很紧,腿一前一后摆好,散盘即可,要放松舒适。女性也可以按照女性盘坐的方式(两腿顺后,臀部偏坐一边),这是世尊曾经亲自教导的坐姿。其次,在盘好腿之后,上身要坐直,标准是90度,不要弯腰驼背,也不要低着头或下巴朝天地仰着头,要从头至臀部摆正,把整个上身端端正正地坐好,摆出90度标准姿势。世尊佛陀在经典中是这样开示的。有的YOGI老是弯着腰,像个懒惰的人,这里真的有这样弯腰驼背地坐着的人。大家要注意,标准是90度,身体、头部都要摆正直。

这样上身坐正直是有好处的,脊椎骨彼此之间一节一节恰如其分地叠摞起来,才会健康。否则,弯腰驼背,或者左右弯曲,脊椎骨关节之间受到压迫,很快就会感到疼痛不舒服。如果养成了坏习惯,最后都很难纠正过来。因此,世尊佛陀开示说,上身要保持正直,脊柱关节之间不要有挤压,这样就可以保持久坐不累。

有的人弯腰驼背地坐着,或者两手撑住地面坐着,这些都是比较懒惰的人喜欢的姿势。YOGI一定要避免在禅坐的时候表现得像个懒惰的人。

身体坐正直之后,两只手要摆好,自己感觉舒适即可。要避免在坐好之后不停地动手或动脚,要采用让自己能够保持较长时间安安静静的坐姿。

坐好之后,要把心专注在主要目标上,为了要能够观照觉知到当下的目标,自己要事先做好准备。目前,是要观照觉知腹部的上下起伏,那首先就要把心安安稳稳地专注在腹部。

比如,家里有重要的客人要来,那就要在客人会到来的大门口做好事先迎接的准备,要在大门口,面庞朝着客人会来的方向,静静地等待。客人不会来的那个门口就不要去了。客人出现之后,要面对面地看着客人,同时,还要一边说着欢迎辞。如此这般,自己重要的客人就要到来的地方,自己要知道重视起来,要提起正念,恭恭敬敬,同时,面庞要朝向客人要来的方向。

如同这个比喻,腹部的上下起伏就像客人,YOGI的心要瞄准在腹部,一心专注地,观照觉知腹部每一次的上下起伏。要保持正常的呼吸,如果自己处于放松状态,就能够保持自然的呼吸。自己不要故意地加快呼吸速度,也不要故意憋气,不要故意放慢呼吸。

如果自然地吸气,腹部就自然地膨胀起来。要在客人要来的地方事先迎接客人,那客人到的时候,就能够面对面地见到客人。腹部上下起伏发生的时候,如同客人来了,事先等在那里迎接,就会看到客人的出现,面对面地迎接客人。为了迎头面对面地看见客人,就要在客人要出现的地方等待,并面向客人要来的方向。同样地,腹部膨胀的时候,心要面对着腹部,就会直接觉知到腹部在膨胀,同时,默默标记“上”;腹部回落的时候,同样地觉知回落,同时,要默默标记“下”。如果默默标记都不行,那就在口中念出声来,要注意小小声,念出声的次数不要多,一分钟就好。不需要一直念出声,主要还是默默标记。这是个好方法。

观照腹部上下起伏,要做默默标记,腹部膨胀,就标记“上(起)”,腹部回落, 就标记“下(伏)”,如果不做标记,舒舒服服地就这么看着腹部的上下起伏,不一会儿时间,观照就松懈了,之后就会昏沉。所以,要做标记,并要注意不要标记混乱,要清清楚楚地标记,上(起)的时候,就是“上”,下(伏)的时候,就是“下”,不可以上、下颠倒地标记。

吸气一开始,腹部就开始膨胀,吸气过程中,腹部就一直在膨胀起来,吸气结束了,腹部膨胀也结束了。在观照腹部膨胀的时候,心要能够贴住在腹部,自始至终地觉知到腹部膨胀起来的全部过程。同样地,在观照腹部回落的时候,心要能够贴住在腹部,从开始回落,到回落结束,自始至终地都要觉知到腹部回落下去的全部过程。

在观照这腹部的上下起伏过程中,需要付出炽热的精进力,巴利语称为ātāpa。同时,要瞄准腹部,以使心能够面对面地贴住腹部。YOGI的工作任务就是:要瞄准目标,同时,以炽热的精进力把心推向目标。这两点非常重要。腹部起(上)的时候,以炽热的精进力,把心推到腹部,同时,要瞄准腹部,观照觉知的心才能够自始至终地紧紧地贴住腹部,同样地,腹部伏(下)的时候,也是一边付出精进力,一边瞄准腹部,使心紧紧地跟住腹部。非常重要的是,每一个当下,都要始终如一地以这样的观照原则来观照觉知目标。

就这样,激发精进力,刹那刹那地、分秒必争地、紧紧密密地跟上腹部的每一个上下起伏,心就不会松懈下来,因此,消除了懒惰散漫。精进力有了,懒惰就消失了,就在当下,YOGI获得了禅修的利益。在平时的多数时间里,心常常会趋于消极怠工、漫不经心、懒惰成性、掉举散乱。在习禅过程中,如果心时时刻刻都非常警觉精进,那么,警觉、精进的心在每一个当下就取而代之地不断地生起,懒惰就消除了。心导向了目标,瞄准目标,就不会再有欲乐思维,不会再去思维想看好的、听好的、闻好的、尝好的、触好的、做白日梦;心导向了目标,瞄准目标,也不会再有恼害思维,嗔恚思维,不会去思维想要去折磨他人、欺负他人、消灭他人。如果寻心所没有导向目标,心就倾向于这些不善思维,包括:欲乐思维、恼害思维、嗔恚思维。

付出炽热的精进力,就消除了以懒惰为首的不善心;心导向了目标,就消除了诸多的不善思维。

如果紧紧密密地、毫无漏失地观照腹部上下、起伏,按一秒钟观照腹部一次计算,一分钟就观照了60次,获得了60次心清净,即使两秒钟观照腹部一次,一分钟就观照了30次,获得了30次心清净。巴利经典这样开示说:

Akusalaṃ pajahati kusalaṃ bhāveti

意思是,开发培育善心,不善心就被取缔。

Sāvajjaṃ pajahati anavajjaṃ bhāveti

意思是,开发培育无过失之心,有过失之心就被取缔。

有过失之心,就是指放任自流的心,不加约束的心,污染的心。

无过失之心,就是指不受到谴责的清净心。

Attānaṃ suddhaṃ pariharati

意思是,内观禅修使自己的生命获得了清净,远离了贪、嗔、痴的污染。

获得心清净的利益不需要等待很久,实际上非常快,就在精进地观照目标的当下,心清净就获得了。刚刚说过,当下一秒钟观照一次目标,一分钟就获得60次心清净,五分钟获得300次心清净,如果一个小时都在精进地观照觉知当下的目标,自己可以计算一下会生起多少清净心。巴利语称之为,bhāvanā,善心的培育,禅修。

一个刹那的清净心虽然没有什么力量,但是,一个刹那接着一个刹那地生起清净心,清净心多多地累积起来,会产生人们意想不到的惊人的力量的。只要能够使清净心连续不断地生起,自己就会慢慢地体会到其惊人的、神奇的力量。目前,YOGI就要从腹部的上下起伏开始练习观照觉知。

愿YOGI能够恭恭敬敬地、精进不辍地习禅!

愿大家能够珍视实践佛法的宝贵机会!

愿大家能够觉悟到佛法的无价的利益!

2015年12月07日

昨天已经讲过,在坐禅的时候,观照最容易、最显著的目标的方法,今天班迪达大长老以教理和实践相结合,继续开示相关禅法。

如果为人一辈子,没有学习内观禅修,缺乏正念的训练,这一生都不会去注意到,应该在方方面面约束自己的行为。做人应该有所为,有所不为,要学习控制自己的言行。一个人如果相信万能的上帝,认为无论自己造作了善业还是恶业,只要归顺了万能的上帝,把一切托付给上帝,以为到时候上帝就必然来拯救他。人们真不应该相信这种很不靠谱的信仰。

如果去相信这种神力,就会贻误终身,自己不想努力,而是想要依赖神力,这就是放弃了自我拯救的机会。就算自己有些善根,但是,心里老是想着去依赖万能的上帝,必然是无法获得解脱的智慧。对于不应该去信仰依赖的对象,却偏要去相信,就会削弱自己的智慧和能力,自己要想清楚,错误的信仰会导致错误的言行,自己会承担怎样的后果。

世界上绝大多数人,都愿望一生无忧,快乐终老。人们却不知道,自己内在的普普通通的贪欲、迫不及待的贪欲、以及自私自利的贪欲,都会给自己带来苦恼,而非无忧终老。就算对他人有爱心,也很少是真正的慈爱。真正的慈爱,是愿望他人一切吉祥如意,愿望他人处处获得利益,而非自私自利的爱。

如果贪婪自私,口说对别人有慈爱心,那是无稽之谈。如果心地无私,自然的会真诚地愿望他人一切都好,愿望他人一切顺利,愿望他人无忧无虑。我们应该相信并要知道,像这样没有私心私欲的人,生起的就是纯粹的慈心和悲心,这样的人是名副其实的人。

如果心底无私,具足纯粹的慈悲心,就不会带来人我是非。纵观世界,所有的是是非非、恩恩怨怨,家庭问题、社会问题、国家问题,都是因为内心极度的自私自利而带来的后果。忽视别人的幸福利益,忽视其他团体的幸福利益,忽视其他国家的幸福利益,只顾着自私自利的幸福利益,只顾着自己团体的幸福利益,只顾着自己国家的幸福利益,就算表面上冠冕堂皇地说着为他人着想的话,心里面根本没有生起悲悯之心。

世人只有远离自私自利,心中生起纯粹的慈悲心,全世界才会和平共处。然而,人们缺乏明智,缺乏远见卓识。正因为如此,全世界很多人道德已经在沦丧。

将自己的心放任自流,毫无约束的人,对自身以外的周围环境根本不懂得要珍惜爱护,实际上,就等于不懂得自爱。非常重要的是,人们需要懂得自爱。为什么呢?人们无论怎么爱别人,到最后还是最爱自己。自己才是自己的最爱。我们要明白,这是众生的本性。要长长久久地、真正地爱自己,都需要做些什么呢?这个问题自己要先考虑一下。

班迪达大长老根据世尊佛陀的本怀,对这个问题的回答是:要保护好自己,不要犯错。

世尊佛陀开示说:attānañce piyaṃ jaññā, rakkheyya naṃ surakkitaṃ

意思是,众生,特别是有智慧的人类,如果要爱自己,如果认为自己是最可爱的人,就要尽最大可能地、好好地控制住自己的身、语、意的行为。要避免造作那些受他人谴责的恶行,要努力地成为有道德修养的人。

既然生而为人,首先就要有道德品质。世间的人,都在为衣食住行而努力奋斗,为获得智慧、受到教育而努力奋斗,为谋生而努力奋斗,为健康长寿而努力奋斗,这些都是再平常不过的事,没什么稀奇。

长老大德们常常这样开导说,一个人在世间过一生,最重要的是:

要品行端正,成为名副其实的人;

要能够具有良好的心态,成为有人性的人;

要能够在具有人类智慧基础上,获得超凡的智慧,成为非凡之人。

如果一个人虽然受到了良好的教育,但是工作不努力,赚不到钱,就不能够满足自己和家人的衣食用度。所以,受到了良好教育之后,还要努力工作才行。努力工作就有物质回报,会平衡自己的开支,就很容易能够满足自己和家人的生活需要。这样人前人后都会有面子。在世间,人们的一生就是为了满足生活、健康、家庭、教育、社会交往等等的需要而努力。似乎这些圆满了,人生就圆满了。实际上,就算是在世间生活,能够满足这些需要,一个人还算不上是名副其实的人。

因此,一个人在世间无论教育程度有多高,无论多么富有,无论身体多么健康,无论身边有多少随从,这些都不是成为名副其实的人的标准,更不要说人生圆满的标准。他们还没有修习正法,不具有人的道德品质,也不具有人类的心态,更没有为了成为非凡之人而努力。这些才是人生最重要的事。

大家知道,那些过度地崇尚金钱物质的国家,他们十岁左右的孩子道德已经败坏。他们认为,人生一世,要及时行乐,要尽一切可能地、快快乐乐、自由自在地享受生命。基于这种人生观,造成了什么后果,大家自己去看就知道。所以,在世间,人不应该为所欲为,放纵不羁地生活。认识到社会弊端和世间的乌烟瘴气,很多明智的人已经觉悟到,需要修养道德,需要修养良好的心态,一些人们有这样的觉悟,象征着这个世界尚未彻底堕落。

世尊佛陀的教导,被称之为三学,就是戒、定、慧三学,通过一步一步地深入修习三学,一个人将能够成为名副其实的人,成为有人类心态的人,成为有内观智慧的非凡的人。这是不断地提升生命之高度的正道,世尊佛陀本人通过自己多世多劫地累积了圆满的菠萝蜜之后,最后亲身实践内观禅修,最终觉悟了这条正道。所谓学,就是需要众生学习和训练的,要按照经典的教导去学习,先了解,什么是名副其实的人,什么是有人类心态的人,什么是有超凡智慧的人。学习了教理之后,要对其生起信心,相信并愿望自己身、语、意能够获得清净,重要的是能够生起使自己身、心获得清净的愿望,希望能够获得超凡的智慧。

班迪达大长老每天按照世尊佛陀的本怀,点点滴滴地为大家开示不断提升生命高度的殊胜佛法,其目的就是为了唤醒大家的信心。那些本来就很想成为名副其实的人,成为有人类心态的人,成为有超凡的智慧的人的禅修者,通过听经闻法之后,就会深有感触,认为确实有道理,信心就会觉醒,有了信心之后,想要提升生命高度的愿望自然地生发出来。

有了这样的基础,自然就愿意付出努力来实现愿望,为了实现这伟大的目标而乐意付出一切。为了来参加密集精进禅修,禅修者毅然勇敢地放弃了世间的舒适生活,决心成为名副其实的人,成为有人类心态的人,成为有超凡的智慧的人。愿望越是强烈,越是在禅修过程中能够做到恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地观照觉知。如果没有这样强烈的愿望,来到这里还是一样吊儿郎当、随随便便、不痛不痒地禅修,最终将一无所获。为了使大家不要混日子,避免浪费时间,在此特别地提醒大家,要懂得珍惜法缘。

世尊佛陀曾经开示过五个条件,满足这些条件,修行人能够在今生切实地提升生命的高度。班迪达大长老给大家首先讲解其中的三个条件。

刚才说过,首先要有强烈的愿望,愿望自己成为名副其实的人,成为有人类心态的人,成为有超凡的智慧的人。此外,还需要寻找正确的方法,以达成愿望。要相信,按照正确的方法,精进修习,愿望就一定能够实现。生起信心是非常重要的,如果根本就不信,那就不会努力;半信半疑的话,就不会全心全意地付出努力,那也不会获得利益。所以,第一个条件就是要有信心,这太重要了。这并非是要逼着大家来相信,四念处内观禅修,到底有怎样的功德利益,当下能够获得怎样的利益。只要生起信心,就会生起愿望,信心越强,愿望越强烈,强烈地希望要参加四念处内观禅修营,希望要成为名副其实的人,成为有人类心态的人,成为具有超凡的智慧的人。生起强烈的愿望是最重要的。

其次是要身体健康,这是第二个条件。当今时代,几乎找不到身体一点毛病都没有的人。但是,只要能够完成禅修任务,就算是健康的人。健康不是一个非常严格的条件。因为,有的人即使身体不怎么好,参加了四念处禅修之后,也是一样可以证悟殊胜之法的,而且,禅修之后,身体状况越来越得到改善,甚至疾病消失了,慢慢地恢复了健康。当然,在密集禅修期间,有健康的身体是最理想的。

第三个条件是正直诚实。正直诚实是一个人很重要的品质。正直诚实就是老实,实在,不邪气。所谓正直诚实,就是自己会在适合的人面前,诚恳地承认自己所犯过失。不掩饰自己的缺点、错误等等,也不会为了使别人高看一眼,假装自己有某些实际没有的品德、能力。

比如,有人会说,

“嗨,你讲的就是这个法呀,我早就听过了。没啥稀奇的。”像这样的心态就不应该有。

而是应该说,“我要按照禅师开示的方法认真地去修。”

这就是生起了信心。但是,要避免盲信,人不要被迫地去相信别人,而是要以自己的智慧,思考一下前因后果,之后再相信。世尊佛陀在《大念处经》的总说部分,开示了修习四念处内观禅修的七大利益,首先第一大利益就是使众生获得心清净。世尊佛陀以坚定的口吻,向众生保证能够获得这些利益。大家来禅修试试,就会知道世尊佛陀所言不虚。有信心,这很重要。

如果疑心重重地说,观照腹部上下起伏,有这样的禅修业处吗?为什么经典里面没有提到过呢?这显然就是在多虑,疑惑。有的人只认为自己是对的,就固执地按照自己的方法禅修,那样做是不靠谱的。既然来了,就要踏踏实实地相信禅师的教导,心地要耿直,这很重要。如果自己禅修过程中,还没有学会观照觉知目标,那就直接承认,不要装着自己什么都会了,在小参的时候打假报告。要坦然地有一说一,有二说二,正直诚实的品质对自己禅修进步非常重要。

在五个条件之中,前面这三个条件非常重要。禅修的YOGI事先具备这些条件,禅师们按照世尊佛陀的本怀来教导这样的YOGI,他们就很快会进步。跟YOGI们有三重的亲属关系的班迪达大长老,现在教导大家禅修的机会来临了,大家要尽可能地有所准备,事先要预备好易于受教的条件,要有备而来,这很关键。

在禅座上坐下去的时候,心就要预先专注在腹部,每一个当下都要付出炽热的精进力,瞄准目标,将能够观照觉知到腹部的上下起伏。这时候,YOGI应该有信心,这个禅修方法是世尊佛陀觉悟的唯一的获得心清净的方法,自己心里要明白,这是获得心清净的、非常重要的一项工作。要有欲望要获得心清净,要有欲望能够观照觉知到每一个腹部的膨胀、回落,膨胀、回落。

如果信心不足,欲望不强烈,就激发不出炽热的精进力,也不会想要去瞄准目标,不会去观照腹部上下起伏。如果缺乏了精进力和瞄准目标这两个条件,四念处内观禅修工作将是无效的。明白这一点十分重要。同样重要的是,要了解四念处内观禅修所带来的殊胜利益,特别是要知道,在禅坐当中能够持续不断地观照觉知每一次腹部的上下起伏、上下起伏,就是在累积善业,这个当下就是在做获得心清净的工作。有强烈的愿望要获得心清净,并非常想要能够紧紧密密地、毫无漏失地观照觉知腹部的每一次的上下起伏,生起这些善法欲非常重要。

不论什么原因,不论是因为不了知禅修的利益,而信心没有生起,还是说,了解了其利益,但是不能够生起足够信心,等等,如果对法没有信心,就不会有强烈愿望想要获得其殊胜的利益。YOGI们必须要明白,无论做什么工作,对于自己感兴趣的工作,要满怀信心,想要做好这项工作的愿望要非常强烈,这时候,自己才乐意付出精进力。

有了强大的信心和强烈的愿望这些基础,就能够激发出十足的精进力。付出精进力,意味着消除了懒惰放逸,战胜了懒惰放逸,同时,也敢于面对各种困难。对于修习四念处内观禅修的工作,乐意付出炽热的精进力,能够避免在遇到困难的时候,退缩不前。

如果一遇到困难就畏缩,一遇到困难就不想继续禅修了,心自然地就会处于混混沌沌,松松垮垮,发呆迟钝,昏昏欲睡的状态,这是昏沉睡眠盖,昏沉睡眠盖生起的时候,心非常懒惰,根本不想工作。对于刚刚入门禅修的YOGI新人,最危险的敌人就是昏沉睡眠盖。

世尊佛陀开示说,克服、压制这个最危险的敌人的方法,就是激发炽热的精进力。要使出十足的心力,把心推向当下生起的目标之上,同时,把心导向目标,瞄准目标。

如果激发出十足的精进力,心就绝不会冷漠散乱;如果不断地在瞄准着目标,心就会一直保持清醒状态,就不可能会昏昏欲睡。所以,要以激发精进力和瞄准目标来战胜和克服昏沉睡眠盖。如果YOGI懂得,全面地激发适度的精进力,并练习时时刻刻地瞄准目标,他就不会再昏沉。

所以,观照的定理就是:

目标生起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

腹部在上,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

腹部在下,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

如果腹部在上(膨胀起来),就要时时刻刻地激发精进力,同时,精确地瞄准腹部,心就能够始终如一地贴住在腹部。这是作为YOGI的唯一一项工作。同样地,当腹部在下(回落)的时候,同样地要时时刻刻地激发精进力,同时,精确地瞄准腹部,心就能够始终如一地贴住在腹部。一个上接着一个下,一个下接着一个上,紧紧密密地,要如实地观照觉知,不要有间断。

已经多次强调过,YOGI就这一项工作:精确瞄准与持续精进。

在行禅的时候,心要瞄准到脚上。观照的方法以内观格言来说,就是:

脚步迈出,时刻精进,精确瞄准,持续观照。(一步式行禅)

脚在提起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。(两步式行禅)

脚在放下,时刻精进,精确瞄准,持续观照。(两步式行禅)

身体站立,时刻精进,精确瞄准,持续观照。(在行禅道两头的站立观照)

作为内观禅修的YOGI,无论当下任何目标生起,需要做的唯一工作就是:时刻精进,精确瞄准,持续观照。

如果YOGI能够尽职尽责地做好这一项工作,观照觉知的技能会越来越娴熟,清净心培育起来,心的力量就自然地强大了,获得心清净的方法非常简单实在,并不需要故意地使用任何玄妙、高超、秘密的花招。当心的力量逐步地增强之后,内观禅修的殊胜利益就显现出来,YOGI见识到了佛法的简单、真实的魅力,欲罢不能。

这时候,连禅师都不需要再敦促,YOGI已经自动自觉地会精进地习禅,禅师仅仅需要给一些指导和提醒而已。班迪达大长老希望YOGI们都能够到达这样的境界。这是懂得了四念处内观禅修所能够带来的殊胜的利益,十分地珍视具有无上价值的佛法之后,YOGI生起了十足的信心,同时,也非常渴望能够获得其殊胜的价值利益。

因此,YOGI就真正地做到了:

腹部在上,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

腹部在下,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

其他所有的目标,只要是在当下生起的,YOGI需要做的工作就只有这一项:时刻精进,精确瞄准,持续观照。班迪达大长老再一次地提醒和敦促大家,要认认真真地按照这样的方法习禅。大长老祝愿:

愿大家在短时间内成为一个模范的YOGI!

愿大家在短时间内成为令人们尊敬的YOGI!

愿大家为了获得殊胜的利益而精进地习禅!

2015年12月08日

昨天,按照往常的惯例,讲了基本的观照方法,还没有讲完,今天,继续完整地开示基本的观照方法。

四念处内观禅修的定理是:目标生起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

记住这个定理相当重要。所谓的目标,当下生起的显著的身心现象。在自己身体内这个广大的目标之田上,有一块一块的、具体的、微细的、小小的目标之田。每一个当下都有最新生起的、显著的目标,例如:

看到的当下生起的目标之田;听到的当下生起的目标之田;

闻到的当下生起的目标之田;尝到的当下生起的目标之田;

触到的当下生起的目标之田;想到的当下生起的目标之田;

腹部上的当下生起的目标之田;腹部下的当下生起的目标之田;

坐着的当下生起的目标之田;接触的当下生起的目标之田;

弯曲的当下生起的目标之田;伸展的当下生起的目标之田;

侧弯身体的当下生起的目标之田;前倾身体的当下生起的目标之田;

提起脚的当下生起的目标之田;推动脚的当下生起的目标之田;放下脚的当下生起的目标之田;

眨眼睛的当下生起的目标之田;闭眼睛的当下生起的目标之田;睁眼睛的当下生起的目标之田;

如此等等,身心内的广大的目标之田还有很多,YOGI要能够紧紧地盯住当下各个显著的目标的生起,提起正念,观照觉知。

各个目标之田显著地生起的时候,就称为“目标生起”,实际上,非常迅速地,“呼啦”一下子,目标就生起了,比如,现在把心专注在腹部,一下子就觉知到腹部的膨胀动作。

当腹部“上”的时候,立即以炽热的精进力,把心推到腹部,紧紧地贴上去,这被称为“时刻精进”。

在把心推向腹部的同时,要使心瞄准在腹部,这被称为“精确瞄准”。在巴利语中,这叫vitaka,意思是寻,是禅支之一,寻使心导向目标。对于观照觉知每时每刻生起的目标,能够做到“时刻精进”与“精确瞄准”,是非常重要的。

如果YOGI能够分分秒秒地、毫无漏失地做到“时刻精进”与“精确瞄准”,心就始终如一地专注在当下生起的目标之上,此外的一切,与YOGI没有丝毫关系,YOGI也无需关心此外的一切。YOGI要理解这一点。观照觉知当下的这个目标才是最重要的事。这就是作为YOGI来说,唯一的工作责任。此外,YOGI没有任何其他工作。首先明白这一点相当重要。

付出炽热的精进力,心就不会再冷漠,不会再懒惰,时刻精进,心就一直会保持警觉、活跃、不迟钝。这很重要。如果在世间,做任何事精进努力都会令人赞叹,更不要说现在是密集禅修,修习出世间法,精进努力是必须的。

如果心不去瞄准目标,没有导向目标,很快就会松懈下来,懒惰下来。就好像牛油,冷却下来之后就凝固发硬了,升温加热一下,牛油又会变软。心如果能够始终导向目标,瞄准目标,心就不会凝固不动,而是非常柔软灵活,能够紧紧密密地跟住目标。所以,心要主动去瞄准,“精确瞄准”,会使心灵活而不迟钝,使心不畏缩、不懒惰。如果能够持续不断地瞄准目标,心不可能松懈、懒惰下来。始终精确地瞄准目标,心就不会昏昏欲睡。昏沉睡眠盖与寻是一对敌对法。在寻掌控了心的时候,昏沉睡眠无法进攻,懒惰放逸也没有机会进入心里。时时刻刻地、分分秒秒地,能够使心导向目标,瞄准目标,是非常、非常重要的。心会一直清醒警觉,清明活跃。

在坐禅的时候,心就要守候在腹部,每一次腹部在上(起)下(伏)、上(起)下(伏)的时候,YOGI新人如果“时刻精进”与“精确瞄准”,当下获得的利益就是:战胜了放逸懒惰,战胜了昏沉睡眠。YOGI新人最近的敌人、最大的困难,就是放逸懒惰和昏沉睡眠,如果一开始能够做到“时刻精进”与“精确瞄准”,很快地在第一时间就战胜了敌人,克服了困难。

一开始就做到“时刻精进”与“精确瞄准”,心就不断地累积了力量,能够一直持续不断地保持住炽热的精进力和清明活跃,身心越来越感到轻松明快,这就是在精进地习禅的当下获得的利益。

做到了“时刻精进”与“精确瞄准”,每一次腹部在观照觉知上(起)下(伏),上(起)下(伏)的时候,心就能够紧紧地跟上目标,紧紧地贴住目标,这就是正念,正念顺其自然地、持续不断地贴在目标上。正念持续不断地生起,越来越强大的时候,贪欲和嗔恨就不会进入心里,正念保护了清净的心识之流。

世尊佛陀开示说:Rakkha vāraṇa gutti.

意思是,正念关闭了(不善法的)门户,保护了心的清净。

使心受到污染的贪欲和嗔恨,在正念的保护之下,无法进入心识之流,心没有被污染的状态,是安全的,在安全状态下,心获得了自由。远离了被贪欲和嗔恨污染的心,也不再受到贪欲和嗔恨的折磨,心获得了解脱,巴利语mutti,意思就是:解放了,解脱了,自由了。正念地观照目标一次,心解脱烦恼一次,心解脱一个刹那,就感受到一个刹那的幸福寂静,心持续不断地处于解脱贪、嗔、痴的状态,那就感受到持续不断的幸福寂静。解脱了贪、嗔、痴的心,自然而然地会感受到幸福自在。

正念观照的心贴住在目标之上,紧紧密密地跟住目标,心就不会去东飘西荡,心专注在目标上,就是定力(samādhi),提起正念的时候,定力就培育起来。要培育内观禅定,并不需要其他玄妙的方法,正念的心专注于目标之上,内观禅定就自然地培育起来。稍作思考便知道,心专注在当下生起的目标之上,心紧密地贴住了目标,就不会游离开目标,没有跑到别处去,更不会发生掉举恶作,一心专注于目标,不会生起懊悔之心,不会去懊恼自己曾经犯下某些过错,不会生起烦恼忧虑,不会去想自己因为没有修习某某善业而感到后悔遗憾,等等,这些就是掉举恶作盖。定力与掉举恶作盖是一对敌对法,当正念的心专注一致地沉入目标的时候,就生起了定力,心自然而然地就远离了掉举恶作,换言之,有了定力,掉举恶作已经没有了在心中生起的机会。因此,获得了心清净。

这样分析来看,每一次观照觉知当下生起的目标,都是令人满意的工作。付出炽热的精进力,心瞄准目标,当下就战胜并消除了冷漠懒惰的心,正念的心紧紧地贴住目标之后,就保护了心清净,防御了各种烦恼污染进入心识之流,一心专注在目标之上,定力就培育起来,消除了掉举恶作盖。在每一次腹部膨胀(上)、回落(下),或其他目标生起的时候,以这样的方法观照觉知目标,就在当下,YOGI可以获得这些利益。

然而,无论谁,想要获得可靠、稳定、有保障的清净心,首先要按照上述的方法分分秒秒地力争在每一个当下获得心清净,一分钟,两分钟都好,要能够持续地获得心清净,如果一开始都无法做到力争在每分每秒都精进地观照目标,那想要获得有保障的、稳定持续的心清净就是无稽之谈了。

在能够专注地观照腹部的膨胀(上)、回落(下)的时候,五欲不会生起,YOGI这时候不会想去看看东,看看西,也不会想去听听这个,听听那个,五根门都没有给贪欲任何机会进入,专注于觉知目标的心就是清净的,清净心被称为高品质的心,是远离了过失的心。心清净的时候,除了没有贪欲之外,心中也没有不满和抱怨等等嗔恨情绪,没有贪爱和嗔恨的心,是清净的善心。心态清净,是远离了被说三道四、远离了受别人的谴责的污染的心。因此,每一个当下做到如实地观照觉知目标,就获得了心清净,心远离了贪欲和嗔恨,这就是通过内观密集禅修之后可以获得的利益。

那内观禅修,是好事还是坏事?是清净的事,还是污浊的是?

自己稍微思考一下就知道答案。所以,长老大德们都常常说:

心清净,离过失,才是真的好。

实践内观禅修之后,就这样带来了一连串的利益。修习清清净净的、笔直无曲折的四念处内观正道,就能够带来良好清净的心态,修习四念处禅修的YOGI,不会在心里想着要去欺辱他人,而是只管自己走好修行之路,走好实践佛法之路。想一想,实在没有比这更好的事了。

现在大家修习四念处内观禅修,是获得心清净的唯一之路,巴利语Ekāyana的意思就是,唯一之路,确定之路,这是世尊佛陀给众生的保证承诺。

在习禅初期,每一个观照目标的当下,虽然还没有生起内观智慧,但是,只要观照持续不断,就能够镇伏敌对法五盖,五盖的止息,称为samatha(发音:萨玛它,意思是:寂止,止息)。努力地把心推向目标,是精进力(vīriya),心紧紧地贴住在目标上,是念力(sati),心始终如一地专注在目标之上,是定力(samādhi)。当精进力、念力、定力这三种善法同时生起的时候,那些贪欲、嗔恨等等诸多烦恼就没有机会进入心里。世尊佛陀开示说:

paccanīkadhamme sametīti samatho

Paccanīkadhamme的意思是,善法的敌对法,即欲欲、嗔恨等五盖烦恼。

sametīti的意思是,平息,止息。

这句开示的意思就是:令欲欲等诸敌对法止息,这称为寂止(samatha)。

所以,在正念观照目标的当下,寂止(samatha)一直都在发生。一秒钟观照一次目标,一分钟就生起60次烦恼寂止的心;两秒钟观照一次目标,一分钟会生起30次烦恼寂止的心;五分钟内,烦恼动荡的心多少次地寂止了下来呢?一个小时多少次呢?大家自己心算一下。这被称为善心的培育。这就是心清净。当精进力、念力、定力同时在心中生起的时候,心就获得了清净。

僧众要持出家戒,在家众要持俗家戒,如果做到持戒圆满清净不犯戒,就称为戒清净,身、语、意行为远离了过失,不会受到任何人的谴责。现在大家练习观照腹部上下起伏,持续不断地、紧紧密密地观照,就会远离烦恼,获得心清净。这是实实在在的利益,任何人都无法否认。

虽然获得了心清净,但是,习禅初期YOGI还没有觉知到紧绷、僵硬、震动、移动等等色法的特相。大家已经知道,色法有三个方面可被觉知到,包括:形状、形态、和特相。最初练习观照腹部上下起伏,就是先看到了腹部的形状,心专注在腹部形状、形态上面,无论是形状,还是形态,都是概念,心专注在概念性的目标上,没有如实知见到色法的特相,说明心还不够清净,每一个当下,腹部在上下起伏的时候,观照的心就专注在腹部上下起伏的形状、形态上面,色法的特相这时候还没有看到。只有在如实知见到了色法的特相的时候,才算是生起了智慧。当心仅仅是看到了腹部的形状或形态这些概念的时候,还没有开发出内观智慧。但是,心已经能够安稳地贴住目标,已经镇伏了五盖,使敌对法达到了寂止(samatha,寂止,止息),心能够平静安宁下来。YOGI要明白这一点。

无论怎样,YOGI修习内观禅修,是为了要如实知见到名法与色法的本质实相,但是,习禅初期,还没有足够定力能够如实知见到名法与色法的特相。想要开发增长内观智慧,必须要有戒清净和心清净为基础,如上述所说,要按照这样的方法修习戒清净和心清净,当定力越来越强、心越来越清净的时候,就能够真正地觉知到名法与色法的特相。但是,一下子要抛开形状和形态的概念还做不到,YOGI在最初能够如实知见到色法的特相的时候,有时候还是会看到其形状和形态这些概念。这都没有关系,心自始至终地能够观照觉知当下生起的目标现象,心就是清净的,这是内观禅修的当下就获得的利益。

为了使心不再散乱掉举,要练习观照每一个当下的腹部上下起伏,付出精进力,同时,瞄准目标,持续不断地练习,定力就培育起来。但是,习禅新人定力不稳定,还无法控制住心,心总是会要跑出去,从腹部跑开之后,东飘西荡,这时候,YOGI要练习观照妄念的心:

如果心在飘荡,就要观照并标记“飘荡,飘荡”;

如果心在思考,就要观照并标记“思考、思考”;

如果心在计划,就要观照并标记“计划、计划”;

等等,无论是善的,还是不善的心,只要心去想东想西了,就要观照妄念的心。之后,再回到腹部,继续观照觉知腹部上下起伏。坐禅一段时间之后,身上这里或那里会生起不舒服的觉受,麻木,酸胀,疼痛等等。这些都是真实生起存在的法,在这些觉受生起的当下,都应该如实观照觉知,持续不断地观照,这些苦受会不断地增强,有的时候,不要让心太紧绷,而是可以稍微放松自己,不要紧紧地盯住苦受的目标;有时候,则可以紧跟目标不放,如果苦受还是不消失,可以先放下这个目标,回到腹部,此时要比平时多付出一些精进力,要更加准确地瞄准目标,持续不断地观照觉知腹部上下起伏,以使心不被苦受的目标牵制过去。在观照觉知苦受的时候,不要有让苦受快快消失的心态,而是要为了能够如实知见到其本质实相。内观禅修,是为了如实知见到真实存在的名法与色法的本质实相而进行的工作,目地并非是为了使目标消失。

身体有不舒适的觉受生起的时候,不要一难受就要动,要尽可能地先忍耐着观照。不要怀疑说,这样忍受着不舒服,会不会生病之类的。事实上,不仅不会生病,到后来反倒是提高了忍耐力,同时,对苦受不再恐惧,而是敢于面对和挑战这些苦受。最后,就会勇气十足地说,“来吧,疼痛!”。

在禅坐当中,有时候会听到声音,无论是当下真的有声波传过来,还是好像幻听的,都要观照并标记“听到、听到”;有时候闭着眼睛也会看到景物,也是要观照并标记“看到、看到”;有时侯闻到气味,就观照并标记“闻到、闻到”;有时候好像在吃着东西或喝着什么,尝到了滋味,就就观照并标记“尝到、尝到”……

禅坐当中所有这些好像是看到、好像是听到、好像是闻到、好像是尝到、好像是触到的目标,都要观照并默默标记,这非常重要。这个过程中,如果生起了贪爱的心,就观照并标记“贪爱、贪爱”;如果生起了不满或愤怒,就观照并标记“嗔恨、嗔恨”。无论生起任何善心或不善心,好心情或坏心情,这些法念处的目标都要在它们生起的当下,立即如实观照。在持续地观照觉知腹部上下起伏的时候,如果其他目标显著起来,就要先放下腹部上下这个目标,去观照明显地在发生的目标,没有任何其他目标更明显,就再回到腹部,观照觉知上下起伏。观照的心不要从目标上移开,不要随心所欲地、让心任性地掉举、游荡,而是要小心翼翼地控制住散乱的心。

这是坐禅的时候的观照方法,至于其他威仪下的观照方法,也是类似的。站禅,行禅,卧禅等等,都是以同样的方法观照觉知目标。除了睡觉以外的时间,无论是行、住、坐、卧的当下,还是在做其他动作的当下,例如,弯曲、伸展四肢的时候,睁眼、闭眼、眨眼睛的时候,都要持续不断地、毫无漏失地观照觉知每一个动作,除了要专注地观照觉知自己身心现象以外,其他人、其他事都不需要理会,YOGI不要被外在环境所干扰,只顾观照觉知自己就好。

可是,有的YOGI似乎是爱心满满,对其他众生,特别是中心的流浪狗,照顾疼爱有加,除了逗弄安抚它们之外,还要喂食物给它们,致使这些流浪狗老是跟在YOGI后面,甚至跟着进入了托钵堂,竟然还爬上了楼梯,到了二楼。这是中心从来没有发生的事件,狗跟着YOGI不离不弃。很显然,这样的YOGI对狗是非常怜爱的。来到禅修中心,请YOGI不要这样对狗感兴趣。大家不是到这里来怜爱流浪狗的,而是为了寻找一个正确的怜爱自己的方法,这才是最重要的。以后,请不要让大家再看到有这样的呵护流浪狗的YOGI。如果想怜爱流浪狗,不需要来到这里,回到自己家想怎么怜爱就随便吧。大家都要注意,来到禅修中心这里,重要的是,要自己好好地呵护、怜惜好自己,对自己感兴趣。自己要管好自己的本分工作,为了避免漏失正念观照,自己要恭恭敬敬地观照觉知每一个当下的身心现象。现在倒好,放下自己最重要的禅修工作不管不顾,却要去给流浪狗送吃送喝,这些流浪狗成了自己最大的障碍。不仅仅自己本末倒置,还把狗带进了托钵堂,影响其他YOGI。这是禅修中心历史上从来没发生过的事,完全干扰了中心的秩序,给所有人带来了麻烦。希望大家提起正念,以后杜绝这种现象。

2015年12月09日

今天,以教行结合的形式,开示行禅的观照方法,包括:从最粗略的观照方法开始,直至细致入微的观照方法的讲解。

在时间到了、或者坐不下去了、或者坐很久了之后,从禅座处要站起来的时候,不要“呼啦”一下子,突然地就站起来,而是首先应该观照“想要站起来”这个心动念,之后,如果想要动两只手,首先观照这个心动念,再观照移动手的全部动作,观照的过程是,要把心导向手部,再努力地把心推到手上,再持续地观照移动手的动作;接下来,就要观照所有起身动作:手撑在地上的动作,一条腿、一条腿松开的动作,使劲地撑住身体,让自己站起来的动作,手和腿支撑身体的动作等等。

这时候,观照的心要一下子覆盖住全身,观照支撑身体的手和脚,就会觉知到身体的沉重,以及觉知到了僵直、紧绷等等特相,放开支撑的双手,身体完全蹲在双脚上的时候,要仔细地观照自己在慢慢地、一节一节地站起来,持续地观照,直到身体完全站直。注意,这个过程不要“嗖”地一下子站起来而丢失观照。站好之后,整理僧袍或禅服这些动作,都不要忘记继续观照。

在观照这些动作之后,再把两手交握起来,放在身前或身后,身体要站立正直。要向前迈步的时候,心要瞄准到脚上,同时,把心推到脚上,把脚提起来的时候,观照觉知的心要与之同步地发生,迈出了左脚,观照觉知的心就同步地瞄准到左脚,迈出了右脚,观照觉知的心就同步地瞄准到右脚,脚的动作与观照的心要一直同步地发生。要自始至终地保持正念观照觉知行禅时脚的动作。行禅的观照是世尊佛陀在《大念处经》中直接开示的业处。

坐禅至少坐足一个小时之后,接着要练习行禅,以保持持续的正念和定力。行禅大约至少一个小时,如果禅师有特别交代,那就按照禅师的指导,来安排行禅时间。坐禅的姿势要求是,上身正直;行禅的姿势一样要保持身体的正直,不要低着头走,但是,眼睑要拉下来,眼睛朝下看,看到前面大约1.5至2米左右的地方,或视线朝下倾斜45度的地方,心要瞄准到脚上去,想要迈哪一只脚,就去瞄准那只脚,心要先贴到脚上去,当迈出脚的时候,观照的心就会与之同步发生,开始练习行禅的时候,要练习标记“左步”,“右步”,或者“右步”,“左步”,最先迈出的是哪只脚,都没有关系。一步式行禅练习,是比较粗略的观照。

YOGI可以把一个小时平均分三段,每一段大概20分钟,第一段时间,就练习“右步”,“左步”,注意在观照时一步都不要漏失,恭恭敬敬地、细致认真地观照,就不会漏失。要记住如何套用观照的原则:

脚步提起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

观照放下脚的动作过程方法是,在即将要放下脚的那个刹那开始,直至脚落地,要自始至终地观照觉知,须注意,不是在脚接触到地面时,才开始观照“放下”,而是要专心致志地观照觉知正当脚在放下去的全部动作过程。这就是:

脚步放下,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

练习两步式行禅,“脚步提起,脚步放下”这两个动作要稍微慢一点,而在练习一步式行禅,“左步、右步”的时候,为了放松坐禅时双腿的紧绷、疼痛等等的不舒适,可以稍稍快一点,没有关系。两步式行禅练习大概20分钟左右。

最后20分钟练习三步式行禅,通常禅修一周之后,练习三步式行禅才会比较容易。迈出的脚从提起到落在地面上,要认真地观照三个分节的动作,包括:提起脚、向前推脚、放下脚。注意,不要迈大步,向前推一只脚左右的距离即可。简略地说,就是要观照“提、推、放”这三节动作。每一节的动作都要能够自始至终地观照觉知全过程。

练习三步式行禅,必须要放慢动作,不允许动作太快。只有动作慢下来,心才能够如实地观照觉知到全部动作过程,才能够清清楚楚地了知到,当下真实发生和存在的名法与色法的特相。慢慢地提起脚,觉知的心要持续不断地专注在脚上;慢慢地向前推脚,觉知的心要时时刻刻地专注在脚上;慢慢地放下脚,觉知的心要自始至终地专注在脚上,观照觉知的心要与脚的动作自始至终地同步发生。

如同在坐禅的时候,观照腹部上下起伏的过程中,会觉知到腹部的形状、形态、以及紧绷、僵硬、震动等等色法的特相,在精进力、念力、定力都还不是很强的时候,在观照的同时,要练习默默地标记目标;在行禅的时候,练习观照一步式、两步式、三步式行禅,起初都要练习作标记,最初观照了知的,是脚的形状、形态,此时,心能够一心专注在脚的动作上,没有东飘西荡,就算很好。在定力不断提升、开发出内观智慧之后,在观照觉知提起脚的当下,就能够如实了知到色法的特相,当下觉知到的是轻的,还是重的?是紧绷的,还是僵硬的?在观照觉知向前推动脚的当下,同样地,能够觉知到,脚是被往前拉动了吗?还是脚后面在被向前推动呢?在观照觉知放下脚的当下,是觉知到重了,还是轻了?或者,觉知到紧绷了吗?这些都是已经觉知到了色法的特相。

前几天讲过一个比喻,在吃饭饮食的时候,固体食物和液体食物放入口中,通过咀嚼品味,当下就会品尝到其各自不同的滋味,同样地,提起脚、推动脚、放下脚的当下,观照的心紧紧密密地跟踪观照觉知移动的脚,到了内观智慧开发出来的时候,每一个观照的当下,就如同在吃饭的时候能够品尝到食物的滋味一样,名法与色法的特相就能够被如实地觉知到。

作为YOGI来说,在行禅时练习提、推、放的过程中,为了做到毫无漏失地观照觉知每一个动作,必须履行好自己的唯一的工作责任,即:

通过付出炽热的精进力和准确地瞄准目标,紧紧密密地、持续不断地观照觉知目标。

习禅过程中,YOGI不需要作任何思考。不要去想,在提起脚的时候,到底有什么特相?在推动脚的时候,到底有什么特相?在放下脚的时候,到底有什么特相?如同食物放入口中,正念的心要仔细地观照觉知正在咀嚼食物,就会吃出食物的味道,行禅的时候,只要细致认真地、紧紧密密地跟踪观照脚下的每一个动作,就会如实知见到当下发生的色法的特相,根本不需要去思考。

通过反反复复地练习观照,就能够如实知见到目标的本质实相。在提脚的当下、推脚的当下、放脚的当下,提起正念,紧紧密密地观照觉知,就会如实知见到当下生起和真实存在的名法与色法的特相。如果在目标生起的当下,没有提起正念,心不在焉,即使禅修时间再久,也是什么都还觉知不到。

YOGI必须精进地习禅,要做到细致认真、专心致志地、如实地观照当下的目标,特别是行禅的时候,在观照提、推、放脚的时候,要尽可能地慢动作。

在禅坐当中,要一心专注在腹部,观照觉知每一个当下腹部的上下起伏动作,同样地,在行禅过程中,心要十分地专注在“提、推、放”这三节动作上面。在要观照觉知腹部的上下起伏的时候,需要事先就把心专注于腹部,事先贴在腹部准备“迎接”目标,同样地,在要观照觉知“提、推、放”脚这三节动作的时候,需要首先就把心专注于脚上,这是做行禅观照最首要的工作。

为了使心能够自始至终地专注于脚上,在脚还没有提起来之前,就要激发出炽热的精进力,把心推到脚上,这时候不可以马马虎虎,冷漠散漫,也不可以反应迟钝,而是要警觉迅速地提起正念,同时,心导向目标,专心一志地守护住目标,各个禅支就生起了。

在脚还没有提起来之前,心就已经专注在脚上了,在提脚的当下,清清楚楚地觉知到开始提脚的动作,心一直专注在脚上,直至提脚结束,心都一直在瞄准,一直紧紧地贴在脚上,这些都是禅那定的特征:一心专注,持续地瞄准目标,观照的心与当下生起的目标,同步地、成对成对地发生。如此习禅,需要付出炽热的精进力,精进力足够了,就压制住了懒惰,制伏了懒惰,还需要不断地瞄准目标,心导向了目标,就不会有昏沉睡眠,不会呆滞迟钝。

巴利语thinamiddha,意思就是:昏沉睡眠。寻的作用是,使心导向目标,瞄准目标。昏沉睡眠是寻禅支的敌对法。在还没有提起脚之前,心就已经导向脚,瞄准到脚上,懒惰,昏沉睡眠根本无法进入心里,在提脚、推脚、放脚的时候,心紧紧密密地观照觉知脚的“提、推、放”这三节动作上面,寻禅支就如正在燃烧的大火,烧尽了昏沉睡眠盖。

心越是能够持续不断地导向目标,懒惰、昏沉越是被寻禅支燃烧得无影无踪,心远离了懒惰昏沉,所以,观照的心需要持续不断地导向目标,同时,只要能够持续不断地激发精进力,正念和定力也必然持续不断地生起,所以,内观禅修就是要以持续不断的精进力、念力、定力,使心专注在当下生起的目标上,行禅的时候,就是持续不断地观照觉知“提、推、放”,“提、推、放”这些动作。经典中称之为:

paccanīkadhamme sametī’ti samatho。

意思是:令诸敌对法止息,就称为寂止(samatha)。

如果习禅的时候马马虎虎,散漫迟钝,心不瞄准目标,没有导向目标,以懒惰为首的烦恼就不知不觉地潜入心里。只有当其敌对法出现的时候,即,只有当精进力、念力、定力生起的时候,这些不善法才会被镇伏,没有机会在心中肆虐。镇伏敌对法,被称为samatha(寂止)。

如果说,在观照觉知“提、推、放”脚这三节动作的时候,还没有开发出智慧,那就要小心,在做“提、推、放”脚的动作的时候,不要动作太快,一定要慢下来,只有慢动作,观照觉知每一个当下的动作过程才能够做到认认真真、仔仔细细、紧紧密密,观照提起脚,自始至终地,观照的心紧密不断地跟住觉知,智慧一定会开发出来,明白这一点非常重要。

经典中开示说,行禅动作要慢下来,其中有个比喻很贴切:

Visama bhūmibhāge udakabharita sakaṭaṃ viya

过去时代机械还不发达,人们生活条件相对落后。人们吃水要用车拉着水桶去水源处打水。这个比喻是说,在行禅的时候,要慢一点,就好像在凹凸不平的路上,推着水桶里面装满水的车一样,要小心翼翼地推着走。如果走的太快,水桶里面的水必然是要泼出来,到最后怕是剩不到一半了,损失很大。

行禅的时候,一步式、两步式的行禅,稍微快一点没关系,但是,三步式行禅必须要慢一点,在做提脚、推脚、放脚这三节动作的时候,每一节都要慢动作,就好像自己当下正在凹凸不平的路上推着桶里装满水的水车一样,必须要小心翼翼地动作,警觉地观照觉知。

现在YOGI们行禅的时候,能够时时刻刻地激发精进力,心瞄准到脚上,一心专注地观照脚步的移动,心就不会发生掉举散乱,可以想一想,这时候心里面会不会生起贪欲?不会的,心这时候是清净的。那么,心里会不会有不满?生气?沮丧?这些都没有,只要一心专注在目标上,心中就消除了贪欲和嗔恨,心清净了。激发精进力,心导向目标,瞄准目标,专心致志地观照觉知当下的目标,心就清净了,这就是禅修,这被称为善心的培育,内观禅修就是开发培育没有贪、嗔、痴烦恼的清净心。在一分钟内,能够专心致志地观照“提脚、推脚、放脚”,清净心就增长了一分钟,同时,烦恼消除了一分钟。

能够在习禅过程中,做到恭恭敬敬,细致认真,持续不断地观照觉知当下生起的目标,在短短几天时间里,就能够如实知见到名法与色法的特相,如同认真地咀嚼食物,就了知了当下的食物的味道一样,紧紧密密地观照当下的目标,就能够在当下如实地了知到目标的特相。但是,如果在习禅的时候,马马虎虎,随随便便,心不在焉,这样的YOGI无论多久,都无法取得禅修进步。在做“提、推、放”这三节动作的时候,也无法知道名法与色法的特相是怎么发生和存在的。

行禅的目的不是要放松紧绷的双腿,而是要培育定力。通过行禅培育的定力,再带入到坐禅之中。行禅之后,回到自己座位上,先站在那里,观照当下“想要坐下去”的心动念,之后,慢慢地往下坐,要一节一节地往下蹲,不要“呼通”一下子突然地坐下,观照的心要与坐下去的动作成双成对地同步地发生,坐下之后,摆放双腿,放好双手,坐直身体,等等,一系列的动作,要毫无漏失地、自始至终地观照觉知。安安静静地坐好后,心就导向腹部,随着自然的呼吸,观照觉知腹部每一次的上下起伏。

重要的是,要知道这份禅修的工作是有无上的利益的。只有珍视它的无上的价值利益,才能够恭恭敬敬地、精进无辍地习禅。四念处内观禅修,能够使我们成为名副其实的人,成为有人类心态的人,成为具有超凡的智慧的人。四念处内观禅修,能够提升我们的生命高度,成为真正高尚尊贵的人。

无论在世间受过怎样的高等教育,都不能够被判断为高尚尊贵的人;无论在世间多么地富可敌国,都不能够被判断为高尚尊贵的人;无论在世间有多么高等的社会地位,都不能够被判断为高尚尊贵的人。因为,只要一个人还不具有真正的人类心态,还没有超凡的智慧,都还算不上高尚尊贵。只有通过圆满地修习四念处内观禅修,一个人才能够成为名副其实的人,成为有人类心态的人,成为具有超凡的智慧的人。

四念处内观禅修,使人类生命品质不断地提升,直至登峰造极,成为高尚尊贵的人。YOGI要懂得它的价值利益,因此,为了使自己的生命高度不断地提升,为了避免堕落,YOGI要恭恭敬敬地习禅。众所周知,法在恭敬中求,这非常重要。随随便便是得不到寂静之法的。

为了能够持续无间断地观照觉知每一个当下身心内生起的目标现象,YOGI虽然眼睛不瞎,但是,要表现得像个瞎子看不见一样,不要东张西望地老是去看别处;虽然耳朵不聋,但是,要表现得像个聋子一样,不要听到什么声音就转头去一看究竟。

无论自己多么地才智双全,学识丰富,在禅修的时候还是要听从禅师的指导,就好像自己一无所知一样,谦虚受教。把自己原来在世间所学的知识都放下,一心一意地修习四念处内观禅修。

在行住坐卧、举手投足的时候,虽然自己身体健康,可以行动敏捷迅速,但是,在快速的动作中往往就丢失了正念,所以,在密集禅修中的YOGI,要表现得像个体弱的病人,一切行为举止,包括转动身体等等,都要缓慢柔和地做。

自己是个大活人,对各种觉受都很敏感,特别是苦受,但是,禅修过程中,要表现得像个死人,对于死人来说,就感受不到疼痛等等苦受,死人也不会动来动去,YOGI在禅坐中,如果一会儿这里动一下,一会儿那里晃一下,腰扭一下,眼睛睁开看一下,身上这里按摩一下,那里揉捏一下,没完没了地要动,这些“多动症”都是要杜绝的。

以上提到的禅修方法,YOGI在习禅过程中都要小心注意,因为这些都是在巴利经典中的开示。

如果自己不小心,处处做错,那即使有了一些定力,也会很快退失。经典中还开示说,YOGI要不然就一步到位,扮成死人,那样就会一切都安静下来。会扮死人,这样的YOGI在短短几天,定力就会急速提升,内观智慧很快能够开发增长。大家自己试试看。一定要有认认真真,一丝不苟的态度。现在已经十天过去了,还有一些YOGI在小参的时候,什么都说不出来。甚至有的人连基本的观照的方法还不会说。十天了,应该已经学会观照目标的方法了,真的会观照,那就要能够报告自己在观照后,知道了些什么。

修习正法,将提升自己的生命高度,现在机会就在手上,就要看自己是否懂得珍视,是否认识到它的无上的价值利益。

愿大家能够恭恭敬敬登记、细致认真地、持续不断地习禅,在短短的时间里增强定力,开发殊胜的内观智慧,提升生命的高度!

2015年12月12日

行禅是要在一条行禅道上,从这头到那头来回往返地走。巴利语cankama的意思是:来来回回。行禅的目的并非仅仅是要放松紧绷的双腿。

如果要迎接客人,应该在客人即将要来的大门口处守候迎接。同样地,如果要觉知出入息,心就要专注在鼻头处守候观照;如果要观照腹部上下起伏,心就要首先专注在腹部。腹部上(起)的时候,心已经提前守候在那里,这样观照的心就能够与腹部上(起)的动作同步发生。如果要观照提脚、推脚、放脚的动作,心要专注在当下正在动作的脚上。因为是两只脚,一只在动,一只不动。在移动左脚的时候,心就专注在左脚上,在移动右脚的时候,心就专注在右脚上。行禅不如坐禅时安稳,所以需要比坐禅付出更多的努力使心专注在目标上。

关于行禅方法,已经介绍过一步式、两步式、三步式行禅,此外还有其他多步式行禅,现在能够按照这样练习已经足够。一个小时可以平均分三部分,每一段大约20分钟,最初20分钟从一步式行禅开始练习,最后20分钟练习三步式行禅,中间20分钟练习两步式行禅。

练习一步式习禅,觉知即将迈出的是左脚还是右脚,心先专注在就要迈出的那只脚上,因此,在迈出脚的当下,观照的心已经在瞄准并努力地推到脚上,紧紧地贴在了目标上。在行禅的时候,一方面要努力地把脚迈出去,一方面还要把心努力地专注到目标上,这比在坐禅时观照腹部上下起伏要付出双倍的精进力。心要在两只脚上来回地专注,不要漏失任何一次观照。这时候,心是清净的,信心已经生起来,心能够觉知到脚的移动。YOGI自己也非常希望通过这样习禅来获得心清净。

在行禅之前已经准备好了信心、正念觉知的心和善法欲,为了观照到脚的移动,要特别地付出精进力。做好了充分的准备之后,行禅的观照就会非常顺利。迈出左脚时,观照并标记“左步”,迈出右脚时,观照并标记“右步”。只要心中已经有了强烈的愿望,有警觉的觉知力,有信心有、精进力、有念力、有定力,YOGI就能够紧紧密密地观照在每一个当下生起的目标,这非常重要。在行禅过程中,虽然眼睛不瞎,却要表现得像个瞎子看不见一样,收摄住眼根,不要左看右看。巴利经典这样开示说:

cakkhumāssa yathā andho。

意思是,虽然有眼,却要像个瞎子。

同样地,虽然有耳朵,却要像个聋子。不要一听到声音就转头,或马上对声音发生兴趣,这非常重要。自己无论多么才高八斗,学富五车,在提起脚的当下,都不要去分析“提起脚是怎么回事?为什么会这样?它是什么?”等等。自己的那些学识和分析能力,在习禅的时候都要全部放下,密集禅修要听禅师的指导。要按照正确的禅修方法观照目标,而非按照自己的一套方法,这非常重要。YOGI要放慢动作,虽然身体健康,行为动作却要像个病人。昨天讲过巴利经典里面的比喻,说:

Visama bhāmibhāge udakabharita sakataṃ viya

意思是,行禅的时候,要慢一点,就好像在凹凸不平的路上,推着水桶里面装满水的车一样,要小心翼翼地推着走,以免水桶里面的水泼出来。

在练习两步式、三步式行禅的时候,需要特别地放慢速度。而在练习一步式行禅的时候,就不需要这样慢,正常散步的速度即可。只有按照禅师指导的方法习禅,才会有进步,这很重要。

一步式行禅,观照“左步、右步,左步、右步”,双腿得到放松。一步式行禅的定力不强、观照力不细致,但是如果观照的心没有发生掉举,没有东跑西跑,就很好。双腿感到舒适之后,就可以开始练习两步式行禅:迈出脚的时候,要观照提脚和放脚这两个动作的全部过程。两步式行禅观照得很顺利的时候,就可以练习三步式行禅:包括要观照提脚、推脚、放脚三个动作。很关键的一点是,三步式行禅一定要放慢动作。经典开示说过,要像在凹凸不平的路上推着水桶车一样慢,一样小心。这样定力会提升,在观照提、推、放的动作的时候,能够如实知见到当下发生的名法与色法的特相。进一步地,将能够如实知见到目标发生的当下,名法与色法互为因果的关系。

提起脚的当下,首先“想要提脚”的心生起,这是连续地在发生的名法现象。巴利语称为sārammaṇadhamma,意思是“有所缘的法”。就是说,名法是攀缘目标、执取目标的法,名法是能够了知目标的法。因为“想要提脚”的心动念发生了,提脚的动作就会发生,脚是色法,不会攀援目标,也不能了知目标,巴利语称为anārammaṇa,意思是“无所缘的法”。色法没有了知的能力,不会有所缘。这些基本教理YOGI需要粗略地了解。

如果“想要提脚”的心动念没有发生,脚就会一直站着不动,只有在“想要慢慢地提脚”的心动念生起后,脚才会慢慢地提起来。所谓的色法,就好像是个尸体,它什么都不知道,只有在“想要提脚”的心动念发生之后,脚才会慢慢地有动作。色法好比是电风扇,如果电风扇开关没有打开,就没有通电,如果打开了开关,电流进入电线,电风扇就开始转动。名法与色法之间的关系是类似的。如果没有按下风扇的开关,风扇就死死不动。按下开关,风扇就转动,而且不同按钮控制转速快慢:想要快点就可以快点,想要慢点也可以慢点。同样地,练习提脚、推脚、放脚的动作时,心想要正常速度,就会以正常速度走;心想要慢一点,就能够慢一点走;心想要快一点,也可以走快一点。身心之间就是这样,因为心想“这样”,身体就会发生“这样”相关的动作。一系列想要提脚的心动念发生了,脚就连续不断地提起来,同时,还可能会觉知到“轻”的特相,这是色法。

如果电源处没电,风扇不会转动;电源有电,风扇开关没有打开,风扇也不会转动。电源处要有电,风扇开关要打开,电流、电压使风扇的马达发动起来,风扇才会转动。风扇就是一堆由塑料、铁片构成的物质,没有电,风扇就只能是死死地,完全不能动。身体是色法,如果没有心动念的原因,身体也是像一具尸体,死死不动地呆在那里。没有想要提脚、推脚、放脚的心动念生起,身体不会做这些动作。一旦心动念生起了,身体就会活动起来,而且想慢一点动作,就会慢一点动作;想快一点动作,就会快一点动作;想非常非常地快,就会动得非常非常快。所以名法与色法是不一样的。没电,风扇就不动,一旦有电,风扇上的这堆铁片、塑料片就开始转动了。身体各种行为动作,提脚、推脚、放脚,弯曲、伸展手臂,弯腰、侧身,睁眼、闭眼、眨眼睛等等,如果其中没有心动念的原因,这些动作都做不出来,如果没有心,身体就是一具活尸,不会动。

所以说,在提脚的时候,“想要提脚”的心动念是真实发生和存在的,这是名法。谁都无法否认这一点。因为一系列的“想要提脚”的心动念发生了,本来一动不动的脚,才轻轻地提起来,当下能够觉知到轻、或紧绷、或僵硬、或移动等等——这些是色法的特相。如果YOGI想要如实知见到一系列的名法现象与一系列的色法现象,是如何在当下互为因果发生的,那就要在提起脚的当下,以四念处内观禅修的方法,激发炽热的精进力,心瞄准目标、导向目标。这两方面永远缺一不可。在隐隐约约地、刚刚在提脚的当下,从一开始提,到提脚的动作结束,为了使正念自始至终地贴住在脚上,需要保持警觉活跃的心,持续地付出炽热的精进力,一直不断地瞄准目标,这非常重要。自始至终,心要专注在提脚的动作上。如果能够持续不断地激发出精进力,同时,心导向了目标,正念的心就能够紧紧密密地贴住在目标上。心哪里都没有去,安安稳稳地在目标上。这被称为禅修,善心的培育,清净心就是这样一次、一次地累积起来。

当然,在最初习禅的时候,心往往会跑开。不要因此而感到气馁,只要是在认真地练习就好,慢慢地习惯成自然,正念就培育起来。即使心跑开了,也能够及时地发现,或者心没有瞄准目标,也会很快地知道。如果心能够瞄准到脚上,提起脚的时候,就能够观照到这个动作。观照并标记“提脚、提脚”,开始的时候会觉知到脚的动作,同时,会混合着脚的形状,或者脚在动的时候的形态。只要心中还是有脚的形状、形态这些概念的时候,就还没有达到真正的心清净,经过多次反复的习禅观照,最后就能够如实知见到当下生起的真实的究竟法。

就好像吃一口食物,把块状的、片状的食物放入口中的时候,心里首先只是知道食物的形状,其味道还没有品尝到。在刚刚开始咀嚼食物的时候,心中还是觉知到其形状、形态,并非马上就能够清清楚楚地品尝到其真正的味道。类似地,YOGI新人无论是在坐禅的时候观照腹部上下,还是行禅的时候观照提脚、推脚、放脚,首先都是会看到目标的形状和形态,或者,混合着形状、形态,偶尔地看到特相,最初还是不能够越过目标的形状、形态,不能够直接地觉知到名法或色法的特相的。

YOGI新人需要一个假以时日提升定力、获得心清净的习禅的过程,大家要明白这一点。所以说,YOGI新人最初习禅的时候,比如练习观照提脚、推脚、放脚,就不需要老是在心里面寻思着:

“听人说过,有名法和色法的特相,我怎么没有看到呢?为什么我看不到呢?”

作为YOGI,应该做的就是,在练习观照提脚、推脚、放脚的时候,紧紧密密地如实观照目标,此外没有什么其他事要做。不需要想:“提脚的时候,是什么?这是怎么发生的?为什么是这样的?”。这些思考是完全不必要的,需要做的就是心紧紧地跟住目标。如果做到了紧紧密密地如实观照提脚的动作,刹那定就会不断提升,到了一定程度,在如实观照提脚、推脚、放脚的当下,就能够自然而然地、清清楚楚地觉知到:

提脚的当下,名法与色法是在成对、成对地发生的;

推脚的当下,名法与色法是在成对、成对地发生的;

放脚的当下,名法与色法是在成对、成对地发生的。

就在练习观照提脚、推脚、放脚的当下,只要每一个刹那都毫无漏失地紧密地观照,精进力、念力、定力、寻的瞄准力,等等这些善法就都在发生。这些善法的力量就先入为主地压制住了懒惰、散漫、松懈,让观照的心时时刻刻地专注在目标上,在每一个当下觉知的心与目标同步发生。此时此刻,心不会溜出去游荡,没有生起欲乐思维、恼害思维和嗔恚思维。心中消除了这些不善思维、歪歪斜斜的思维,就只有正思维,心是清净的。比如:心会觉知到,在提脚的时候有紧绷的觉受或僵硬的觉受等等,由于正念的心紧紧地贴住在脚上,烦恼污染就无法进入心识之流,所以正念保护了心的安全。世尊佛陀开示说:

Rakkha vāraṇa gutti.

意思是,正念关闭了(不善法的)门户,保护了心的清净,心处于安全状态。

Rakkha的意思是,护卫、保护;vāraṇa的意思是关闭;gutti的意思是,安全的。

每一次提脚的当下,每一次推脚的当下,每一次放脚的当下,心积极地专注在目标上,能够做到多么专注,就要多么专注,越专注越好。观照的心持续不断地专注在脚上,在专注力毫无间断的时候,刹那定就培育起来,心没有在掉举恶作。想想,这样的心态有多好呢?时时刻刻地,心都是清净的。如果一秒钟获得一次心清净,一分钟就获得了60次心清净,如果两秒钟获得一次心清净,一分钟就获得了30次心清净,五分钟会获得多少心清净?如果连续20分钟都能够持续不断地如实观照,那生起多少次清净心呢?大家自己心算一下。如此练习,精进力、念力、定力、瞄准力等等这些善法的力量就不断地增强,善心的力量自然而然地越来越强大。

了解了四念处内观禅修所带来的殊胜的利益,能够恭恭敬敬地、细致认真地并持续不断地习禅的YOGI,在一周内就会有明显的进步,两周以上就更不用说。如果一周过去了,还是不能够在行禅、坐禅的时候好好地观照主要目标,那显然说明自己没有做到恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地习禅。如果一周之内没有进步,对于自己的习禅方法还不想有所改进,那是不会有进步的。

通过内观禅修,可以获得心清净的利益。大家难得有一次来禅修中心密集禅修的机会,如果真的想如实知见到究竟法的本质实相、想要有所收获、想要获得禅修的功德利益,YOGI就应该恭恭敬敬地习禅,要能够一个观照接着一个观照地、细致认真地习禅。在习禅的时间内,不要休息,要能够持续不断地精进用功。如果对禅师们慈悲的敦促听而不闻,认为是老生常谈,习禅的时候态度不恭不敬,那再过一周两周,还是一样没有进步,这不是不可能的。

禅师们都会八九不离十地看出问题。有的人今天来小参,说不出什么真正的禅修经验,明天来也一样,还是什么都报告不出来,每一次都没有实际内容可报告,说明这样的YOGI没有进步。如果禅师已经认为这个YOGI不可救药了,就不会再关注,那就是YOGI自己的损失。如果想要禅师关照自己,想要禅师喜欢自己,就要重视禅修所带来的利益,要珍惜这次禅修的机会,认认真真地对待禅修的工作。假如能够做到恭恭敬敬地习禅,一周内应该有突出的进步。

为了使大家能够获得非凡的利益,班迪达大长老再次郑重地敦促大家:

愿YOGI们都能够恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地习禅!

2015年12月13日

昨天,开示了行禅的观照的一般方法。为了使YOGI们知到,在提脚、推脚、放脚的当下,名法与色法的特相在发生和存在着,一方面作为普及教理常识,一方面按照经典开示,给大家做了相关讲解。如果真的想要如实地了知名法与色法的本质实相,必须要自己亲自投入内观禅修实践,实实在在地观照觉知自己当下的身心现象,正所谓“躬亲笃行”。如果心里面老是爱思考:“这是什么?为什么会这样?怎么是这样的呢?”等等,在提脚、推脚、放脚的当下,就会错过观照当下发生的身心现象,那就错过了本应该能够如实了知到的名法与色法的特相。

身心内的名法与色法现象的生起和灭去是相当迅速的。对于这些迅速地在生灭的身心现象,以普普通通的觉知力,是无法进行如实观照的。所以必须要提前做好准备,以蓄势待发的精进力、以警觉活跃的正念和以专心一志的定力等,组合为一触即发的力量,才能够来得及观照当下生起的最显著的目标,观照的心才能够与之面对面地同步发生。所以禅师们老是在强调,在提脚、推脚、放脚的当下,YOGI一定要事先激发出炽热的精进力,心要瞄准目标,正念的心要一直贴住目标。在目标生起的当下,一定要紧紧密密地如实观照,这是YOGI唯一的工作,此外没有其他事需要关心。在每一次提脚、推脚、放脚的当下,紧紧密密地如实观照,就能够如实知见到名法与色法的特相,甚至会了知到更加细致的本质实相。

虽然禅师们每天都在不厌其烦地重复这些教导,但是有些YOGI的表现还是令人不满意。既然来到缅甸这个国家,要学习四念处内观禅修,就应该入乡随俗,遵守禅林的规矩,认认真真地习禅。

通过细致认真地习禅,内观智慧就开发出来,并会不断地增长。内观智慧就是如实知见到自身发生的身心现象的本质实相,包括:名法与色法各自的特相,名法与色法之间互为因果的关系,名法与色法在当下生起之后,刹那间就会消失的实相。为了如实知见到名法与色法的本质实相,最重要的是首先要对佛陀的教导生起信心。

名法与色法有什么特相?为什么要相信名法与色法之间互为因果的关系?在经典中,这样开示说:

Saddho hoti,saddahati tathāgatassa bodhiṃ

所谓有信心,就是相信世尊佛陀的智慧。

在世尊佛陀所教化的广泛的四众弟子们之中,相信世尊佛陀属于最基本的信心,然后才能够毫无障碍地接受并相信世尊佛陀教导的正法真理。某些人会对个人难以生起信心,但是人们应该具有因缘业果的基本智慧,并接受关于业的真理,即:修习善业会带来善果报,造作恶业会遭受恶果报。这就好比人们相信:食用合适的食物,就可以消除饥饿、增强力气、身体健康;食用不合适的食物或有毒的食物,就会难受、不舒服、或生病。这与业的道理是相类似的。世间人们会造作各种业行,包括:清净的身、语、意的善业,不清净的身、语、意的恶业,以及非善、非恶的无记业。遗憾的是,多数人们在世间都是在造作身、语、意的不清净恶业。作为内观禅修的YOGI,首先要具备的条件因素,就是有基本的智慧和信心:相信修习善业会带来各种善果报的利益,相信造作恶业会遭受恶果报。所以,YOGI们需要自己扪心自问一下,自己是不是具有最基本的智慧和信心呢?如果没有,那内观禅修就难以成就。如果有,但是,似是而非地、摇摆不定地相信一些些,那内观禅修也难以成就。这样说,是不是在给大家讲不利于精进禅修的泄气话呢?刚好相反,这么讲的意思,根本出发点上是想要利益大家的,大家需要事先谨慎地思考一下,自己是不是真的相信和接受世尊佛陀的教导呢?这对实践内观禅修太重要了。班迪达大长老的本怀,并非是在逼着大家一定要相信佛陀的教导。

为见法而精进禅修的人们,在这一生要获得、证悟殊胜的内观智慧,并非是无缘无故的,而是需要具备五个条件因素。

在这五个条件因素之中,首先就是信心,具足信心非常重要。如果没有信心,根本就不要想成就什么,没有成就,就没有什么利益可得。实际上人们需要获得善法的利益。现在修习内观禅修,首先就是要有信心。至于信心有几种,稍后会开示。

第二个条件因素是健康,当今时代,身体全面健康的人几乎没有了,但是人们还是具有能够承担禅修的任务的健康程度的,这要求能够适当进食和睡眠休息即可,这样的人就能够精进禅修。实际上,很多人健康状况并不好,但还是来参加禅修了,由于精进禅修,善法不断增长,当全身心生起喜、轻安、法的乐受等等清净善法的时候,清净健康的血液就全身循环,带走了原来的病灶处的坏血,许多疾病竟然神奇般地不治而愈,甚至有些天生固有的顽疾也会连根拔除。所以,要参加密集禅修,并非必须要完全的身体健康,当然,如果身体非常健康就更好。能吃、能喝、能睡就可以。现在来禅修的YOGI都算是具有了身体健康这条件。

第三个条件因素是正直诚实,这一点非常重要。当今世界,真正地具有正直诚实的品德的人打着灯笼都难找,世人都戴上了假面具,多数人彼此之间的交往都不真诚,人们很难做到道德清白、远离流言蜚语,由于自己的虚伪做作,往往会受到他人谴责和批评。犯错有过失之后,也不会想方设法地纠正错误,而是处处掩饰自己的错误,要一错到底,假装自己是一身清白的人。此外,本来并不具有的良好品德,为了让别人对自己高看一眼而去弄虚作假,欺骗别人。如果有过失,本来应该在合适的人面前承认和悔过,人们却不想承认,好像自己从来没有做过这些错事,遮遮掩掩。如今满世界都是弄虚作假的人。

现在大家来这里禅修,就不应该弄虚作假,而是应该做一个正直诚实的人,做一个真实清白的自己。有过错不需要掩饰,该认错就认错。缺少好品德,也不应该装模作样,老老实实做人最好。

特别是小参的时候,在报告自己的禅修经验的时候,要如实报告,实话实说,这对自己很重要。比如:

每天坐禅几次?每次能够做多久?坐禅的时候,有没有观照腹部上下?能不能激发精进力,同时,使心瞄准腹部?能不能专注地观照到腹部上下移动?如果能观照腹部上下,那都觉知到什么了?行禅的时候,有没有把心专注到脚上?每一次提脚、推脚、放脚的时候,都有观照吗?还是没有去观照呢?如果能够观照,觉知到了些什么呢?觉知到脚的形状吗?还是觉知到脚的形态了呢?或者有没有觉知到一些特相呢?

这些要根据实际的禅修经验来如实地报告。自己并没有的经验,就不要为了让人觉得自己相当厉害而做虚假报告。真实的经验,要能够用平实的语言清清楚楚地报告。正直诚实的品德在小参的时候非常重要。

对于能够实实在在地习禅、老老实实地做小参报告的人,禅师们都会感到非常满意。每天报告都能够有所进展,禅师就会判断,这样的YOGI真的是在恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地习禅,并能够非常地珍惜密集禅修的机会,心里面清楚内观禅修无上的价值利益。如果每天的报告都是一样,禅师也会知道,这样的YOGI根本没有在精进用功。

今生想要获得殊胜的内观智慧,需要具备的五个条件因素之中,已经讲过了前面的三个因素:信心,健康,正直诚实的品德。一个正直诚实的YOGI,就会努力精进地习禅,如实地报告自己的禅修经验,只有这样,才能够得到禅师的正确指导和帮助。这对自己禅修进步非常重要。

第四个条件因素是精进力。内观禅修需要持续不断的精进力,才能够恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地保持正念。所谓的精进力,就是为见法而用功努力。在坐禅的时候,要努力地保持正念,从腹部上下这个目标开始,观照觉知每一个当下身心内生起的目标现象。只要精进力能够激发出来了,就一定能够保持正念,正念提起来的时候,心就会专注于目标,定力就自然地培育起来。专门地、想方设法地去培育禅定是不需要的。只要精进力持续不断地付出,正念观照的心就能够刹那、刹那地贴上目标,心哪里都不跑,就一心专注在目标之上。所以,习禅需要精进不辍,分分秒秒都不要停止努力。行禅的时候,心要预先就推到脚上,每一次提脚、推脚、放脚,都要精进努力地观照觉知。其他日常生活当中的一举一动,更加要精进努力地观照觉知。

每天,YOGI需要精进地习禅观照的时间只有三部分:

一段时间是在坐禅时间里的观照。禅坐时,要从腹部的目标开始,持续不断地观照当下生起的显著的目标;

一段时间是在行禅时间里的观照。行禅时,心要紧紧地贴在移动的脚上,持续不断地观照每一次的提、推、放脚的动作;

一段时间是在生活禅时间里的观照。从早上醒来到晚上睡觉之前,除了坐禅和行禅之外的时间里,都要保持持续不断的正念,观照觉知身心的一切行为动作。

如果YOGI每一段时间里都精进地保持正念,就会进步很快。所以说,精进力在内观禅修过程中是非常重要的。除了睡眠时间,其他时间里,无论是处于行、住、坐、卧任何威仪之下,还是在做其他身体动作的时候,都要持续不断地努力观照觉知,比如,弯曲伸展四肢、弯曲倾斜身体的时候,提脚、推脚、放脚的时候,睁眼、闭眼、眨眼睛的时候,等等。在做任何身体的动作的当下,都要持续不断地努力观照觉知。

YOGI通过学习佛法教理,了知到佛法的功德,对佛法生起信心之后,来到这里参加密集禅修,是为了要获得心清净,为了要证悟殊胜的内观智慧。已经通过听经闻法,学习了正确的禅修方法,那接下来就要精进地习禅。

如何发动起初发精进呢?从最容易观照的腹部上下这个目标开始,激发精进力,持续不断地观照当下生起的显著的目标现象,这被称为初发精进。这是习禅初期需要激发的精进力。在习禅初期过后,会遇到这样那样的不顺和障碍,由于还没有看到禅修的利益,精进力时不时地就会松懈下来,懒惰就占上风了,为了要克服懒惰,需要进一步地加强精进,这是递升精进。克服懒惰之后,为了逐步地开发增长内观智慧,需要持续不断地付出精进力,这是持续精进。

能够来到禅修中心精进禅修,是因为YOGI已经勇敢地放下了世间的优裕生活,放下了赚钱的工作,放下了妻儿家庭,放下了人类最崇尚的五欲之乐,一些人可能知道,通过修习四念处内观禅修,将能够获得千百倍地超越于五欲之乐的法之喜乐,还有一些人,仅仅是想过来了解一下四念处内观禅修到底是什么。大家既来之,则安之,作为YOGI就要精进地习禅,以便最终如愿地达成自己的目的。抱有希望要达到殊胜目标的人,如果没有精进力,肯定是无法如愿以偿的。因此,YOGI需要激发出三个层次的精进力。

1、 初发精进(ārambhadhātu)。来到禅修中心,学习了禅修的方法之后,要实际投入禅修的时候,最开始付出的精进力,就被称为初发精进。坐禅的时候,观照腹部上下起伏,为了不漏失正念,需要付出精进力。行禅的时候,观照脚步的移动,每一次迈出左步、右步的时候,每一次提脚、推脚、放脚的时候,为了不漏失正念,都需要付出精进力。

2、 递升精进(nikkamadhātu)。习禅初期阶段,即使很精进努力,由于禅修的利益尚未显露出来,可能会有懒惰出现,也可能失去信心想要打退堂鼓,不想坚持下去。出现这种状况的时候,为了要克服懒惰和畏惧,就需要进一步加倍地付出精进力,这就是递升精进。

3、 持续精进(parakkamadhātu)。克服了懒惰等等困难之后,接下来的习禅过程就开始顺畅地上路了,YOGI能够做到一个接着一个目标地观照,能够持续不断地观照目标,心就清净了,禅修的利益会慢慢地显露出来,自己将会感到非常满意,充满法喜。但是这时候还刚刚上路不久,即使成功在望,要到达最终目标还需要一个过程,YOGI要趁热打铁,不成功不罢休,为了获得至高的幸福,就需要持续不断地付出精进力直至终点。

只要能够激发出以上三种精进力,就能够最终获得比五欲之乐更加殊胜千百倍的快乐幸福。但是,前几天有个欧洲来的YOGI,还没有真正地进入禅修状态就回去了,他认为已经学习到禅修方法就万事大吉了。这件事我事先不知,非常遗憾。如果YOGI们认为,自己现在已经学会了禅修方法,就已经感到非常满意了,这样蜻蜓点水一下就要离开,那就错失了良机,错失了YOGI需要通过付出上述三个阶段的精进力而获得的殊胜的法喜、法乐等等禅修的真正利益。禅修的工作与世间上班干活是一样的,工作不见成效、没拿到回报,绝不应该轻易离职走人。既然开始了禅修这项工作,也一样应该是不见利益好处誓不罢休,若只是浅尝辄止,则自己的利益损失不可估量——懂得这一点非常重要。

精进力激发出来之后,观照力随之越来越强,虽然内观智慧尚未迅速递升,但是心已经远离了贪、嗔、痴等等烦恼的污染,越来越清净、清明,换句话说,心已经镇服了五盖,获得了心清净。这个过程是,通过听经闻法,进一步地实践禅修之后,获得了心清净。心清清明明的时候,信心会生起,这是清明清澈的净信。继续精进地习禅,内观智慧将会不断地开发、增长。内观智慧不断地递升的时候,信心会进一步增强,相信通过四念处内观禅修,将一定能够获得殊胜的幸福快乐,这是毫无疑问的。这时候对佛法生起了坚定的信心,称为坚信。

当初来禅修的时候,可能似信非信地来了当然也可能本来就信心很强,经过禅修实践,内观智慧开发增长了,如实知见到了名法与色法的特相,知道了原来自己身心内的名法与色法,是互为因果而生起的现象,此时,疑惑就已经消除了,真正地相信佛法就是真实不虚的真理。持续精进地习禅,还将能够进一步地如实知见到,互为因果关系的名法与色法,在每一个当下生起之后,立即就消失了,身心现象刹那、刹那地在生灭。这时候的精进力、念力、定力、内观智慧都已经大幅提升。观照越来越娴熟,YOGI充满法喜,初次体验到法喜,品尝到殊胜的法味。YOGI知道了,纵使世间五欲之乐有千好万好,然唯独禅乐为至好,从此便对内观禅修爱不释手,决意不离不弃。被这些法喜、轻安、法乐所牵引,YOGI不再回头顾盼,而是会更加坚决勇猛地在正道上走下去,直至觉悟到安全有保障的殊胜之法为止。

品尝到了殊胜的法味,YOGI开始舍得花时间来禅修,计划好一段时间来密集禅修,期间绝不因故离营。有的人本来计划禅修两周,生起了法喜之后,决定要延长禅修时间,到一个月,或一个半月,两个月。为什么呢?因为,被至善的法力所牵引。YOGI的观智提升了,如实知见到名法与色法刹那、刹那间快速生灭的现象,对自己感到非常满意,法喜生起了。内观智慧递升至此,可以保证YOGI这一生能够证悟殊胜之法。这是一个人在今生能够证悟殊胜的法(内观智慧)所应该具备的的第五个条件因素。

总结一下这五个条件因素,包括:

1、 信心,这要自己扪心自问一下,到底有没有信心?

2、 健康。

3、 (真正的)正直诚实。

4、 精进力,包括:初发精进,递升精进,持续精进。通过精进地习禅,内观智慧会不断地开发增长,如实知见到名法与色法互为因果关系之后,YOGI不再需要被人劝说:“来相信佛法吧。”通过自己亲身体证,自然地接受了真实不虚的佛法。禅修者自然地成为了模范标准的YOGI。

巴利语YOGI是指具足三个阶段精进力的禅修者。经典里面这样开示:

bhāvanāya yuttappayuttataya。

Bhāvanāya的意思是,禅修,开发、培育、增长良好的心态和智慧。

yuttappayuttataya的意思是,炽热的精进力,包括:最初习禅需要激发的初发精进,克服懒惰等困难需要激发的递升精进,以及为了到达终极目标而付出的持续精进。

如果具足这三种精进力,就是标准模范的YOGI。

5、证悟生灭随观智。

来到了禅修中心,想要参加密集禅修的禅修人,自己心中要有这样的目标:首先以持戒清净为基础;之后,要努力地获得心清净;进一步地,要能够如实知见到自身内真实存在的名法与色法的本质实相;当内观智慧逐步地成熟之后,就会觉悟殊胜的智慧,体验到殊胜的幸福快乐。

班迪达大长老郑重地敦促大家说,即使没有这样至高的目标,还是希望YOGI们通过精进禅修,获得心清净以及获得一些法喜、轻安、法乐等等的善法,并真诚地希望,大家都能够拥有这三个阶段的精进力,成为真正标准模范的YOGI。

2015年12月14日

昨天,根据世尊佛陀的教导,给大家开示了YOGI们需要具足五个条件因素,才能够在今生觉悟殊胜之法。现在YOGI要对自身具备的基本条件,进行一下反思:

来到禅修中心之后,对这个禅修方法是否生起了信心?

按照指导方法习禅之后,自己是不是真的获得了利益呢?

如果信心摇摆不定、模棱两可,那就不会付出精进力,即使身体健康,也不会去努力习禅。此外,如果没有正直诚实的心态,禅修也不会成就。这些要自己来判断。

不管做什么,有信心地去做就会成功。要使信心生起,首先需要如理作意的智慧,这包括:

- 有益正知(sātthaka sampajañña):如理作意世尊觉悟的法是否对自己或他人有益;

- 适宜正知(sappāya sampajañña):如理作意实践佛法是否对自己或他人合宜。

既有益、又适宜,那就要及时地去做。及时耕耘之后,收获、利益自然而然随之而来,这是必然的。有如理作意的智慧,信心就会生起。

除了信心,还需要身体健康。身体十分地健康当然最好,但是,如今人们的身体都不算完全地健康,假如一定要十分健康之后才可以来禅修,那这辈子很少有人能够禅修了。所以,并非必须要十分健康,能吃能睡就好。

第三个条件因素是,要有正直诚实的品德,这一点对禅修者十分重要。对于重要的工作,要坦白自己有过的过失错误,不要对自己的过失错误遮遮掩掩:自己没有十分的优点,却要假装自己有十分的优点;自己不清白,却要假装自己很清白;为了使他人对自己高看一眼而自我吹捧,假装具有自己本来没有的好品德,等等。YOGI只有远离这些虚伪做作,才能够被称为是正直诚实的人。

禅修过程中,重要的是激发三个阶段的精进力,这是第四个条件因素。YOGI要有奋不顾身的精神,要能够付出十足的精进力,持续不断地精进,勇猛无畏地精进。这样的YOGI,就会得到善知识、禅师们的全力支持和帮助,禅师们会根据世尊佛陀的本怀,根据前辈长老们传承的教导来帮助精进用功的YOGI。

这样的YOGI会很快地如实知见到法的本质实相:如实知见到互为因果关系的名法与色法在当下生起之后,立即就灭去的现象;在前一个生起的现象消失后,立即生起了下一个现象。精进的YOGI很快就如实知见到名法与色法的生灭现象。当生灭随观智生起的时候,如果继续深入禅修,一定可以在今生觉悟殊胜之法。

以上所讲基本是昨天开示过的内容。这样反复讲,是希望大家能够记得清楚,因为这些都很重要。

YOGI在行禅的时候如果观照得顺利,坐禅观照就顺利;如果行禅的时候观照得不顺利,坐禅观照也不会顺利。行禅和坐禅彼此之间会互相影响,所以好好地练习行禅非常重要。有许多YOGI实际上并不重视行禅。忽视了行禅,就不会有显著的进步。一些YOGI的心一直安顿不下来,内观智慧也不能够顺利地开发增长,寻找原因之后才发现:是因为没有好好地练习行禅,在行禅这段时间本来应该提升的定力就没有提升。此外,日常生活的观照环节也没有重视,并没有用心地观照自己身心的一举一动。因为正念没有持续,观照练习没有顺势而为,内观智慧的开发增长就卡住了,受了到阻碍。

既然是参加密集禅修的YOGI,就应该承担起禅修的工作。在世间,参加工作之后,就要完成自己的工作任务,只有圆满地完成了工作,老板或是政府才会发工资。假如工作时间里不努力地工作,心不在焉,耍滑偷懒,就会受人责怪,被人看不起。由于耍滑偷懒不能完成工作任务,要想拿到工资就比较难,要想继续留下来工作,机会也不大了。类似的,现在YOGI所做的是出世间的工作,最重要的就是完成YOGI的工作责任。这是YOGI事先应该有的思想准备。

前几天一直在讲行禅。一步式行禅是要观照迈出的是左脚、还是右脚,只是粗略地观照并标记“左步、右步”,或者“迈步(左)、迈步(右)”,可以稍微快一点,缓解坐禅时紧绷的双腿的不舒适。注意不要漏失任何一步的观照。三步式行禅要慢慢地动作,慢慢地提起脚,慢慢地推动脚,慢慢地放下脚,心要自始至终地贴住在脚上,要能够自始至终地觉知到提起脚的全部过程、推动脚的全部过程、放下脚的全部过程。只需要恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地观照。如果没有恭恭敬敬的态度,马马虎虎、随随便便地,观照不连续——观照一下,偷懒一下。那行禅期间就无法培育起定力,接着去坐禅,效果也不好,更不要期待开发增长内观智慧了。就算内观智慧能够开发增长,也是需要很久很久的时间,至于多久,说不清楚。

有这样的机会,能够得到禅师们的禅修指导和帮助,禅师们非常地希望YOGI懂得珍惜,认认真真地做好自己的本分工作。只要恭恭敬敬地、细致认真地习禅,内观智慧就会不断地提升,对自己能够见法、得法会感到非常满意和欢喜。到了一定程度,对于自己正在修习的殊胜的四念处内观禅修,会发自内心地赞叹说“这就是正法!”,心里面对佛法生起十足的信心,爱不释手,绝不会再放弃。

YOGI首先要记住这个原则:目标生起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

自己的身体就是广泛的目标之田。身心内的目标现象多到不可计数,要怎么观照呢?就是要如实地观照每一个当下最新生起的、最显著的目标,要毫无漏失地持续地观照。为此,YOGI需要预先做好准备,严阵以待。特别是,在禅坐中要观照主要目标,原则就是:

腹部在上,时刻精进,精确瞄准,持续观照;

腹部在下,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

同样地,行禅时候的主要目标是移动的脚,观照的原则就是:

脚在提起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

脚在推动,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

脚在放下,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

比如,先是站立的姿势,双脚踩着地板,不论左右,想要提起某一只脚。这时候就要根据内观禅修的原则来观照:“脚在提起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。”。这个意思是,一方面,为了使观照的心到达即将提起的脚,需要激发炽热的精进力,努力地把心推到脚上;另一方面,为了使观照的心能够对准目标,心需要瞄准到脚上。这是非常重要的两点。要使观照的心一直地贴紧目标,与之面对面地同步发生、毫无间断。YOGI必须要记住,每一次在观照提脚、推脚、放脚的时候,都需要激发精进力,并同时瞄准目标,这两个因素缺一不可。缺少一个因素,或者同时缺少了两个因素,那就是脚在走而已,观照的心根本不在脚上,心对目标一无所知。这是可能会发生的情况。

世间的绝大多数的人们都在为了这一生的衣食住行而忙碌,为了满足五欲之乐而耗尽毕生精力。虽然其中有一些人是持戒的,但是几乎很少人为了要成为名副其实的人、成为有人类心态的人、成为有超凡的智慧的人而精进地修行。人们不知道,生而为人应该要提升生命的高度。为了能够生存都需要付出努力,对于能够给自己带来真正保险的出世间法的修习,更应该恭恭敬敬、认认真真、精进不辍。这非常重要。多花一些时间在禅修上面,将能够获得不仅对这一生,还会对今后的生命轮回能够带来安全保障的利益。所以,班迪达大长老再次敦促YOGI们:希望YOGI们最终能够获得自己真正需要的、给生命带来保险的殊胜之法。

如果心一直保持警觉的正念,在提脚动作的当下,从一开始动作到动作结束,都能够恭恭敬敬地、细致认真地、持续不断地观照觉知全部动作过程,要激发炽热的精进力。经典开示的巴利语ātāpa的意思是,炽热的、非冷漠的。YOGI需要警觉的正念,以避免习禅过程中的昏昏沉沉。提起正念要迅速及时,而不是磨磨蹭蹭,慢慢吞吞。重要的是,要预先在还没有提起脚之前,精进力、念力,以及瞄准力,都应该事先预备好,严阵以待,随时出击。一方面,激发出炽热的精进力,以懒惰等为首的各种烦恼就无法进入心识之流,精进力防御了懒惰,防御的意思就是使之没有得逞的机会。另一方面,在提脚动作一开始的当下,心要导向目标,瞄准目标。因为有瞄准目标,心就不会漂移,而只是会专注在当下的目标之上。这时候观照的心就一直地贴住目标,警觉活跃,始终与目标同步地发生。由此,懒惰、昏沉睡眠消除了,心非常清明敏锐。所以,当下每一个目标生起的刹那,心都要时时刻刻地地导向目标。YOGI要知道这是非常重要的,这就是有益正知和适宜正知。在习禅过程中,预先就要做好如理作意的心理准备,随后,精进力与瞄准目标这些善法自然地就会生起。

在与精进力,念力,定力同时生起的一组善心之中,还包括了信力,这时候的信心就是净信。净信生起了,心非常地清明澄澈,就远离了障碍混沌。精进力越是充分地激发出来,YOGI越是勇猛无畏,能够克服一切障碍,勇气一下子提升起来,正念观照的心就能够持续不断地专注于目标,心不会发生掉举,不会东跑西跑。渐渐地,心就能够安安稳稳地扎入目标。

每一次提脚的时候,都激发精进力、瞄准目标,正念的心就能够持续不断地专注在目标之上。净信将会生起,定力也有了,心的力量在不断地提升,一直处于清净心的状态,这就被称为禅修,即:善心的培育。

所谓培育善心,就是使一系列的善心持续不断地生起。一秒钟生起一次善心,一分钟就生起60次。伴随着清净心,净信、精进力、念力、定力都在不断地增强,究其根源,都在于YOGI能够激发出初发精进。此后在习禅过程中,出现的某些障碍、懒惰等烦恼会不停地反攻,YOGI需要进一步地激发递升精进,以克服战胜这些困难。当那些障碍、懒惰等等全面地被镇伏之后,YOGI取得了显著进步,为即将成为标准模范的YOGI,打好了基础。

要记住观照的原则:脚在提起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

在提起脚的当下,如实观照“提脚、提脚”。原本可能出现在心中的那些烦恼污秽——懒惰、散漫、掉举恶作、失念、由于不专心而东飘西荡、特别是五欲之思等,由于时时刻刻地精进观照目标,时时刻刻地保持正念,心就远离了这些烦恼。这是在习禅的当下,就能够立即获得的利益。

还要记住内观禅修的利益原则:如实知见,利益无上,远离污染,消除烦恼。

这是内观禅修的定理。其含义就是:只要精进不辍地习禅,必定会如期如愿地获得其殊胜的利益。

在每一个当下精进地练习观照的时候,心必须要瞄准目标,以使观照的心与目标面对面地同步发生,这是寻禅支的作用。在观照“提脚”的当下,激发精进力、瞄准目标,就能够如实知见到其中显著发生的名法与色法现象。“想提脚”的心动念,一个接着一个地生起,心专注地观照这个心动念,摩擦住这个心动念,觉知的心与这个心动念面对面地同步发生,观照的心越是精确地与目标面对面地同步发生,心越是会感到满意,法喜将会生起。法喜充满的时候,必然带来身心的乐受。禅那定培育起来之后,YOGI行住坐卧都会感到非常舒适自在。

品尝到了最初的法喜之后,YOGI就不再懒惰,不再烦躁。现在,YOGI已经在教理上学习到了禅修过程是如何次第进展的。进步到这个程度的时候,根据经典的开示,就是已经达到了心清净,这意味着观照的心已经远远地甩掉了烦恼,安稳平静。

这是另一个利益原则:

如实知见,利益无上;远离污染,身心平静。

就是这样,通过精进不辍地习禅,就获得了最初的禅修利益—-心清净。

在持续不断地精进习禅过程中,如果定力足够强、心清净持续时间足够长,这时候就能够如实知见到名法与色法各自的特相,以及名法与色法之间互为因果的关系,即如实知见到名法与色法在每一个当下都是在成双成对地同步发生。

远离了五盖,在心清净的状态下,如实观照提脚的动作,断断续续地就会粗略地觉知到:好像脚下有推力一样,脚提起来很轻。

“想要提脚”的心动念也被觉知到了,观照到心动念生起了,也观照到脚提起来了。心动念是名法现象,提脚的动作是色法现象,名法与色法清清楚楚地、分别地看到了。

随着持续不断地观照,越来越明了名法现象与色法现象互不相同。定力进一步地提升之后,清楚地觉知到:因为一系列“想要提脚”的心动念生起了,脚才连续不断地提起。这时候就是YOGI如实知见到名法与色法之间互为因果的关系。

为了如实知见到名法与色法之间互为因果的关系,并不需要做其他特别的工作,更不需要寻找目标:“这是色法,这是名法;这是因,这是果。”。需要做的仅仅是“如实观照”。在提脚的当下,激发精进力,瞄准目标,紧紧密密地跟住观照,让观照的心摩擦住目标,与目标面对面同步发生,观照的心十分地确定当下生起的目标。心清净的时候,就会自然而然地生起内观智慧。

有的YOGI在观照目标的时候,会提出起许多问题,比如:“提脚的时候都会有哪些现象发生?”等等。这些问题根本不需要问,更不需要回答。当下发生了什么现象,在当下目标生起的时候,如实观照,自己就会如实了知到。

做数学习题的时候,重要的是:知道算数方法和原理,按照正确方法计算,一步一步计算,最后答案自然地就出现了。在解答计算题目的时候,在方法和答案之间,答案并不重要。同样地,在内观禅修过程中,学习正确的禅修方法十分重要。要如实观照自己身心当下生起的目标现象,为了能够使观照的心面对面地与目标同步发生,必须激发炽热的精进力,心要导向目标、瞄准目标,这就是YOGI的工作方法。习禅的过程跟习题的过程是类似的。在观照过程中,根本不需要去考虑禅修最后会是什么结果?等等问题。如果老是多思多虑,爱动脑筋分析思考,那禅修一个月之后,还是不会有进步的,甚至两个月、三个月、乃至一年以后都不会有显著的进步。为什么呢?因为观照的心忙着去思考了,没有实际地接触到目标之上。

作为YOGI,当下在目标“呼啦”一下子出现的时候,观照的心要“轰”地一下立即扎到目标之上,“一拍即合”。这需要激发炽热的精进力,瞄准目标,分分秒秒地、不间断地保持正念。

希望大家听明白了今天所讲的禅修方法,并希望大家要满怀信心地、专心致志地习禅。

2015年12月15日

昨天三步式行禅观照方法讲得尚不够详细,今天继续讲三步式行禅。

要按照原则习禅,观照的原则是:脚在提起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

只要YOGI认真地履行自己的工作责任,当下就能够获得习禅的利益,相关的偈子是:

“远离过失,心清净,才是真的好。”

付出精进力,同步地瞄准目标,如此紧紧密密持续不断地观照当下生起的目标,就能够获得心清净。因此,YOGI远离了过失,不会被别人指责。心清净是在开始修习内观禅修之后首先获得的利益。通过激发精进力,诸多善法在心中会同时生起,由于善法先入为主,那些以懒惰为首的、污染心的不善法毫无立足之处,YOGI便获得了心清净。

为了使心与当下生起的目标面对面地同步发生,需要瞄准目标,这就是寻。寻的作用就是使心导向目标,心活跃起来,活跃的心能够战胜昏沉睡眠,寻禅支的敌对法就是昏沉睡眠盖。这就是“时刻精进,精确瞄准”的意义。

前几天讲过腹部上下起伏的观照原则:

腹部在上,时刻精进,精确瞄准,持续观照;

腹部在下,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

行禅时,提脚的观照原则是:

脚在提起,时刻精进,精确瞄准,持续观照。

如实地观照当下生起的目标现象,立即就会获得这样的利益:

“远离过失,心清净,才是真的好。”

持续无间断地观照每一个当下生起的目标,保证能获得心清净的利益。巴利语cittavisuddhi的意思就是:心清净。一次次地累积心清净,多多益善地累积心清净,乐此不疲地累积心清净,在心清净累积到一定程度后,心的力量会潜移默化地转弱为强,强至令人感到无比神奇,感到整个人都焕然一新。昨天提到过这点,今天继续详细开示个中缘由。

在提脚的当下,激发精进力,瞄准提起的脚,观照觉知的心就专注在脚上。心若果能够贴到脚的形状上,或者贴在当下显著发生的色法的某个特相上,定力就培育起来了。就如同用飞镖投靶子,先要瞄准靶心(瞄准目标),在投飞镖的时候,要用力(激发精进力),飞镖就会投到靶子上面,而非别处。这个过程就是:首先要瞄准,之后用力投,飞镖无论是否准确地投到靶心上,还是落到靶子上的某处,都可以得分。同样地,提脚的当下,心瞄准到脚上,正念的心贴到脚上,至少观照的心能够了知到脚的形状,即:能够看到色法的形状,这个事实是无法否认的。或者,观照的心了知到了脚正在提起来,即:看到了色法的形态。

无论是看到色法的形状,还是形态,都还没有真正地看到色法的究竟真实的本质,但是定力在培育。刚才的比喻说过,飞镖在瞄准靶心之后,投向靶心,但是并未到达靶心,而是扎入到靶子上的某处。这样也会根据离靶心的远近得到相当的成绩。在提脚的当下,提脚时的一系列动作,以及“想提脚”的一系列心动念在同步发生。虽然YOGI新人还无法清楚地知道这一点,而是仅仅能够看到脚的形状,或者提脚的形态,这些都算是观照到了目标。随着反复多次的投飞镖练习,飞镖就会越来越落在靠近靶心的位置。到最后,一出手就直接击中靶心。在击中靶心的时候,投镖的人有多么开心,感到多么愉快舒畅,大家都有目共睹。YOGI也一样,在能够清清楚楚地觉知到,提脚的当下真实发生和存在的色法,以及想提脚的心动念的时候,会感到非常喜悦。

随着内观智慧不断地开发增长,感受到的法喜就越来越强烈,特别是在如实知见到名法与色法刹那、刹那地在生灭的时候,说有多满意就有多满意,说有多开心就有多开心,说有多快乐就有多快乐。YOGI会体悟到,原来法乐要比五欲之乐不知道要超越多少倍。即使当初自己并没有任何期待,法喜、法乐也是自然地会出现。为什么呢?因为做了内观禅修这份工作,就会生起法喜、法乐。大家认认真真地禅修一周试试看,一周没有进步的话,就两周,如果真的精进用功,细致认真地练习观照目标,保证一定会生起法喜。如果两周、三周过去了,还是没有起色,这说明自己并没有恭恭敬敬地、细致认真地按照禅师指导的方法在习禅。

从世间来的、对佛法陌生的人,并不懂得珍惜佛法。虽然是来到了禅修中心,但是在习禅的时候,态度不恭敬、不精进,就随意来去、粗心马虎,以为提脚、推脚、放脚这么简单的事谁不知道呢?

当然,这种普通程度的知道,就连野狗、家狗都一样知道。其他家养动物或野生动物,跟人一样,走路是时候都知道自己在走路,这种程度的知道,是带着“我执”概念的知道。众生有“我执”,凡夫都有“我执”。

根深蒂固的“我执”表现就是,人们以为在死了之后有一个永生不灭的灵魂一直在轮回转世,这个观念很难转变,很难打破。凡夫都很难接受解脱修行的方法,无法如理作意。像这样来参加密集性的四念处内观禅修,少数人才能够做到,绝大多数人是难以做到的。为什么呢?因为众生根深蒂固的“我执”观念,跟动物基本没有区别的“我执”的观念。

在观照提脚的时候,生起了恭恭敬敬的心,就能够细致认真地、持续不断地观照提脚的动作,就会如实知见到当下生起的名法与色法的特相,YOGI会了知到:因为生起了一系列想要提脚的心动念,提脚的动作就连续地发生了,一开始脚底板被推起来,渐渐地脚抬高了。

分析一下:脚提起来,是风界移动的特相;脚变轻了,是火界的特相。这些都是什么呢?是色法。了知到脚提起来的这个“知道”,又是什么呢?当然是智慧,是名法。那么,当下把被知道的和知道的这两类现象抽走,剩下的是什么呢?剩下的是零。“被知道的”色法,以及“知道的”名法,这两类都既不是众生,也不是人。是“我”吗?当然不是我。所以,如实观照提脚的动作,如实知见到了身心的本质实相的当下,即刻就消除了“我执”。了知到了身心是无我的,没有所谓的众生。如果如实知见到这些本质实相,提脚的动作就真正地变成了修习内观禅修的业处,变成了能够使身心获得清净的修行方法,而非依然是在普普通通地“我在走路”的程度。